Quels enseignements tirer de cette année 2025 ? Mouvementée, celle-ci aura été marquée par de grandes réussites comme la puissance maximale de Flamanville, ou l’accord trouvé sur l’hydroélectricité, mais également de mauvaises nouvelles comme l’absence de publication de la PPE3 ou l’échec de l’appel d’offres AO7.

Que diriez-vous, entre les huîtres et la bûche, de faire un récapitulatif de l’année qui vient de s’écouler ? Si tout n’a pas été rose, il faut bien reconnaître que l’année 2025 a été riche en rebondissements. La transition énergétique impose des défis souvent difficiles à relever, en témoigne le black-out qui a secoué l’Espagne et le Portugal au printemps. Si les difficultés se sont enchaînées, en particulier pour le secteur de l’éolien ou du nucléaire sur fond de crise politique, restons positifs : la production d’énergie décarbonée n’a jamais été aussi importante.

Espérons tout de même que l’année 2026 sera placée sous le signe d’une décarbonation accélérée et d’une plus grande électrification des usages grâce à un climat politique apaisé. En attendant, revenons ensemble sur les 10 évènements français qui ont jalonné l’année, en matière d’énergie.

À lire aussi

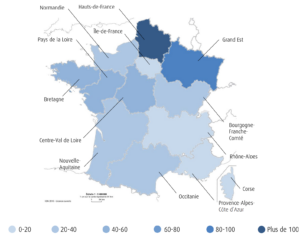

La France ne s’électrifie pas suffisament et c’est un gros problème

Les 10 actus qui ont marqué l’énergie en 2025

1 – L’absence de publication de la PPE3

Nous sommes hélas obligés de commencer ce classement par un non-évènement plutôt que par un événement. Du fait d’une instabilité constante, la classe politique française n’a pas su mettre ses divergences de côté pour faire avancer un texte essentiel au développement de toutes les filières liées à la transition énergétique, et donc à la souveraineté de la France. Du fait de cette situation, l’incertitude règne pour des secteurs comme l’éolien ou le photovoltaïque, ce qui engendre des conséquences économiques directes pour les entreprises du secteur.

2 – L’EPR de Flamanville atteint 100 % de sa puissance

Il aura fallu attendre le 14 décembre pour que l’EPR de Flamanville atteigne sa puissance électrique brute nominale, à savoir 1 669 MWe. S’il reste de nombreux essais à réaliser avant la mise en service définitive, cette étape constitue le point d’orgue d’un projet hors-norme.

3 – L’inauguration du premier parc éolien flottant de France

Ce n’est pas tant pour sa production estimée, que pour l’avancée technologique qu’il représente, que le parc éolien flottant Provence Grand Large mérite d’être cité. En première ligne, le parc a largement contribué au développement d’une filière de l’éolien offshore flottant en France. Désormais, on attend avec impatience la mise en service des parcs EFGL et EOLMED qui ne devrait plus tarder. Ensuite, tous les yeux se tourneront vers le développement du parc Bretagne Sud.

4 – Le remplaçant de l’ARENH dévoilé

Avec la fin de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), c’est au tour du Versement nucléaire universel, aussi appelé VNU, de rentrer dans l’arène. Ce nouveau dispositif, malgré sa complexité, devrait permettre à EDF de mieux s’y retrouver d’un point de vue financier.

5 – Un accord enfin trouvé pour l’hydroélectricité française

Voilà 20 ans que la France et l’Union européenne cherchaient un terrain d’entente au sujet des barrages hydroélectriques français, sans succès. Il aura fallu attendre le 28 août 2025 pour que le gouvernement Bayrou obtienne un compromis avec la Commission européenne. Si de nombreux détails restent encore flous, l’avancée est suffisante pour permettre à EDF de relancer les investissements pour moderniser ses barrages. Objectif : augmenter la puissance totale de 20 %.

6 – Les aides pour les particuliers revues à la baisse

En mars, le tarif de rachat de l’électricité par EDF a été drastiquement revu à la baisse, passant de 0,1269 €/kWh à 0,04 €/kWh. Pour ne rien arranger, la prime à l’autoconsommation a également été revue à la baisse, ce qui rend les installations photovoltaïques beaucoup moins accessibles aux particuliers. Seule une baisse de la TVA à 5,5 % vient compenser cette baisse d’aide, mais avec des critères très stricts en contrepartie. En parallèle, le dispositif d’aide MaPrimeRenov’ a connu des difficultés notoires, dont une interruption de plusieurs mois.

7 – La plus grande batterie française mise en service

Le stockage d’électricité constitue le moyen le plus efficace pour faire face à la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix électrique français. Si la France est en retard sur la question, elle vient tout de même de voir sa batterie stationnaire (BESS) la plus puissante mise en service, avec 200 MWh de capacité et 100 MW de puissance au pied du pont de Cheviré, à Nantes.

8 – La facture prévisionnelle des six EPR2 dévoilée

Si tout se passe comme prévu, la construction des 6 réacteurs devrait coûter 73 milliards d’euros, soit 7,3 millions d’euros par MW. Désormais, ce devis doit faire l’objet d’un audit gouvernemental, puis le dispositif de financement doit être validé par la Commission européenne.

9 – Une année compliquée pour l’éolien en mer

Si la construction du parc d’Yeu-Noirmoutier suit son cours, et que le projet Centre-Manche 2 a été attribué, tout n’est pas rose pour l’éolien en mer. À l’image du reste du monde, la filière subit de grandes difficultés, notamment à cause de trop grands décalages entre les tarifs de revente fixés par les appels d’offres, et le coût réel des investissements. Cette situation a conduit à l’échec de l’appel d’offres AO7, qui n’a eu aucun candidat.

10 – Un ouveau record d’exportations pour EDF

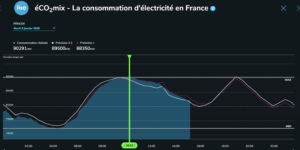

En 2024, EDF avait battu un record d’exportation d’électricité avec un solde net d’exportation de 89 TWh, soit 12 TWh de plus que le précédent record de 2002. Cette année, EDF pourrait faire encore mieux puisque le solde net (non définitif) des exportations s’élevait déjà à 82 TWh au 30 novembre 2025. Bonne nouvelle en apparence, cette tendance témoigne du manque de consommation électrique de la France.

À lire aussi

Rétrospective 2024 : que retenir de cette année olympique pour l’énergie ?

Et dans le reste du monde ?

Pour cette année 2025, impossible de ne pas évoquer le black-out qui a secoué l’Espagne et le Portugal en avril dernier. L’incident, d’une ampleur presque inédite, a plongé plusieurs millions de personnes dans le noir, avec parfois des conséquences dramatiques. Suite à cet évènement, le gouvernement espagnol a débloqué des fonds considérables pour financer des projets de stockage d’énergie et favoriser la stabilité du réseau.

À l’échelle du monde, l’éolien en mer a montré de grandes difficultés, notamment à cause d’une instabilité constante autour de l’Amérique du Nord. Cette situation met à mal les plus grandes entreprises du secteur comme Orsted. En Europe, certains appels d’offres n’ont pas eu de candidats par manque de compétitivité. En parallèle, le nouvel engouement autour du nucléaire se confirme avec des projets de SMR qui se multiplient, des réouvertures de réacteurs programmées, et une production qui se maintient à la hausse.

Enfin, comme l’année dernière, la Chine continue d’être le moteur de la transition énergétique. En plus de son monopole sur la production de panneaux photovoltaïques et de son impact sur la production d’éoliennes, le pays multiplie les projets titanesques. Outre des STEP à haute altitude, des réacteurs nucléaires à foison et des centrales photovoltaïques géantes, le pays a officiellement lancé le chantier du plus grand barrage au monde, d’une puissance de 60 GW.

L’article Rétrospective 2025 : que retenir de cette année en matière d’énergie ? est apparu en premier sur Révolution Énergétique.