Animated Engines - Home

(Permalink)

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

J'ai envie de me lancer un petit défi : cette fois, ne pas mettre en avant les interventions et articles mauvais et orientés, mais traquer et diffuser seulement les plus honnêtes et fiables.

Ça se joue ? Qui m'aide ? 😅

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

C'est évidemment leur droit, à tous ces groupes d'influence, mon problème n'est pas là.

C'est juste que je me demande s'il y aura de la place dans l'espace politico-médiatique pour des acteurs plus dépassionnés, des arguments les plus objectifs possibles.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

2) Que sur l'électricité, qui sera le sujet central, on soit coincés entre des politiques qui défendent une position idéologique de part et d'autre, et des lobbyistes et leurs consultants qui défendent leurs intérêts économiques et industriels.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

Par contre, maintenant, sur l'énergie... Deux craintes.

1) Que le sujet des énergies fossiles et du gaz vert soit à l'arrière-plan. Quasiment sûr. Mais donc on acterait implicitement qu'on abandonnerait l'espoir d'une colonne vertébrale écologique à cette politique.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

En parallèle, le débat public sur la gestion des matières et déchets radioactifs se termine comme il a commencé : dans l'indifférence du public et le silence médiatique.

Soit. Je ne sais pas si je vois ça comme une bonne ou mauvaise chose.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social posted:

Lecornu fait de la programmation pluriannuelle de l'énergie sa nouvelle priorité après le budget.

Donc le débat sur la transition énergétique redémarre enfin, après des années de dormance.

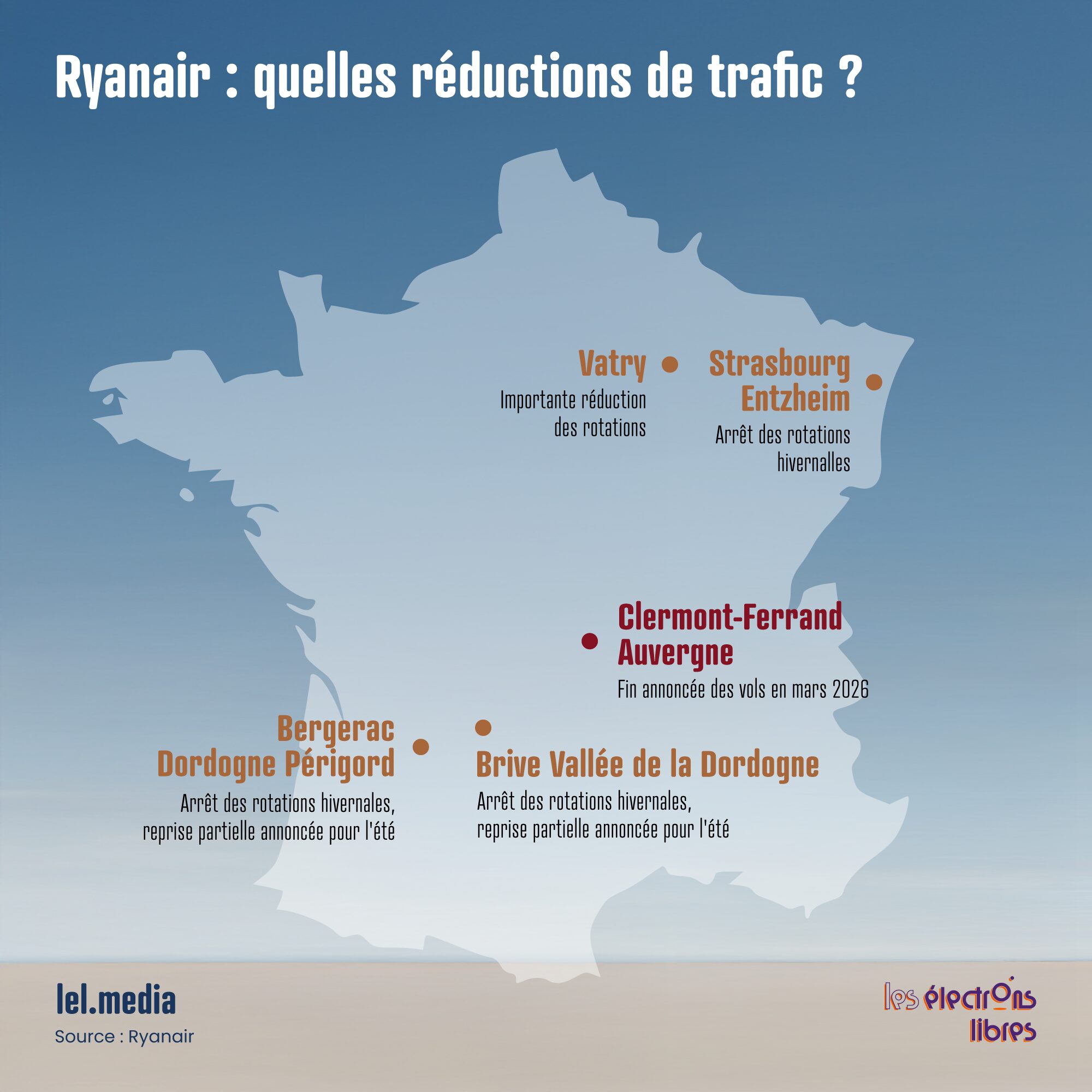

Dans la série « la courbe de Laffer n’existe pas, et la fiscalité n’a que peu d’impact sur l’activité économique », l’actualité vient de nous offrir un nouveau contre-exemple. Ryanair, la compagnie aérienne low-cost, a décidé de se retirer de l’aéroport de Clermont-Ferrand pour des raisons fiscales. L’objet de son courroux est la hausse, continue et importante, de la TSBA. En 2006, lors de sa création, la taxe de solidarité sur les billets d’avion devait financer la lutte contre le sida. Un beau combat, pourtant sans lien direct avec le transport aérien. Mais faut-il vraiment une justification pour créer une taxe en France ?

L’aéroport de Clermont est loin d’être le plus important de notre pays. Sur les 183 millions de passagers ayant transité dans les aéroports français en 2025, seuls 240 000 sont passés par la ville auvergnate, avec 60 % des trajets s’effectuant vers Paris et 30 % vers l’étranger. S’il ne représente donc pas un enjeu prioritaire, cet aéroport illustre tout de même la façon dont nous percevons le secteur aérien, et notre impensé en matière d’aménagement du territoire.

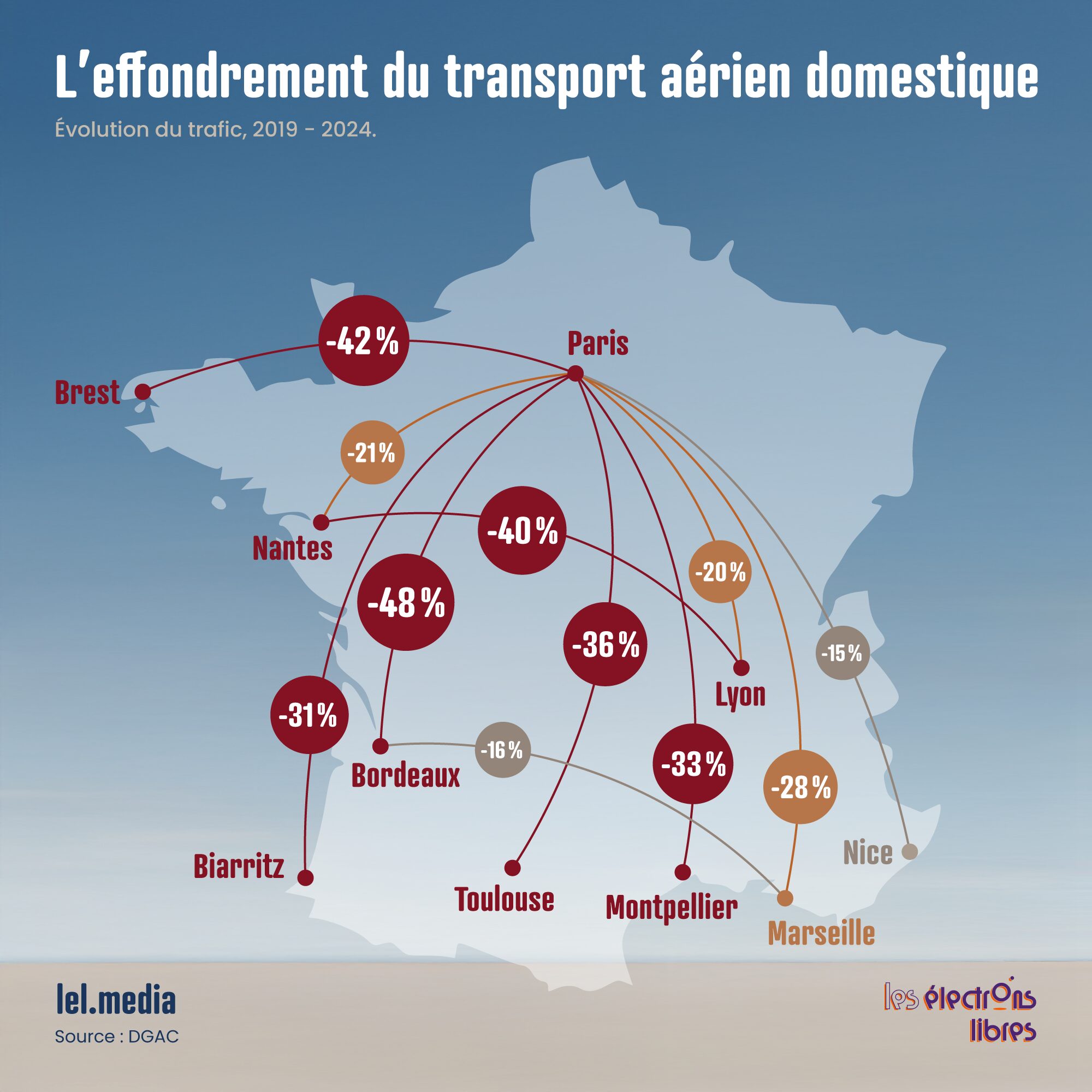

Avec 183 millions de passagers transportés en 2025, le trafic aérien national vient seulement de retrouver son niveau d’avant-Covid. Le hic, c’est que la croissance du trafic s’est depuis faite principalement sur les vols internationaux, assurés par des compagnies étrangères. Depuis 2019, le trafic domestique s’est ainsi effondré de 20 % et la part du pavillon français a baissé de 2 points dans le volume total (38 %). Et cette lente érosion n’est pas près de s’arrêter. La TSBA, qui induit une distorsion de concurrence très importante, vient encore d’augmenter pour atteindre 7,5 € pour une destination européenne, 15 € pour une destination intermédiaire et 40 € pour une destination lointaine. Ce faisant, elle crée une distorsion majeure pour le secteur : elle invite les passagers à voyager au départ d’un aéroport étranger et elle ampute la compétitivité des entreprises dont l’activité est fortement tournée vers la France.

Une compagnie de taille mondiale ne réalisant que 10 % de son activité en France pourra diluer la hausse du prix sur le reste de son activité, quand une entreprise française n’aura pas ce luxe. Schématiquement, une hausse de 10 € sur un billet d’avion sera, dans le premier cas, absorbée à hauteur de 1 € sur les billets français et le reste sur le prix des autres destinations, alors que, dans le second cas, la hausse sera de 10 € pour le consommateur français. La compagnie française perdra en compétitivité par rapport à ses concurrents étrangers.

Faite au nom des bons sentiments, la fiscalisation de l’aérien est en réalité une formidable machine à affaiblir le pavillon français, venant ainsi renforcer notre dépendance aux compagnies étrangères, dont les décisions d’abandon de certaines dessertes rendent vulnérables les villes enclavées, dépendant fortement de l’aérien (sans l’aéroport de Clermont, Michelin n’aura pas d’autre choix que de s’installer ailleurs, une potentielle délocalisation faisant peser un risque lourd sur les emplois locaux).

Encore une fois, nous sommes donc les principales victimes de notre folie fiscale.

L’article Fiscalité aérienne : le crash programmé de la compétitivité française est apparu en premier sur Les Électrons Libres.