MariaDB unifie transactions, IA et analytique dans sa plateforme cloud 2026

(Permalink)

Dans une étude publiée en octobre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a examiné 122 travaux sur la libération de microplastiques et de nanoplastiques à partir de matériaux en contact avec les aliments, tels que bouteilles, emballages et contenants. Ses conclusions, inhabituelles pour un rapport technique, sont sans détour : nombre de ces études présentent de graves lacunes méthodologiques. Les conditions des tests varient de manière incohérente, les préparations manquent de fiabilité et les outils analytiques peinent à différencier le plastique d’autres substances. Cela génère une grande incertitude quant à la viabilité des résultats, des faux positifs et des données globalement peu fiables.

Certaines erreurs majeures découlent de contaminations. Les particules détectées proviennent souvent de poussières, de fibres textiles ou de matériel de laboratoire, plutôt que des emballages testés. Dans d’autres situations, des additifs ou oligomères libérés par chauffage se déposent au refroidissement et forment des résidus confondus avec des microplastiques. L’EFSA précise également que des microplastiques s’échappent des emballages par abrasion ou friction. Il n’empêche qu’elle reconnaît qu’il « existe bien des preuves de la libération de microplastiques lors de l’utilisation de matériaux en contact avec les aliments… [mais] malgré les incertitudes, cette libération est beaucoup plus faible que ce que rapportent de nombreuses publications. »

Et de voir l’agence conclure qu’à « ce stade, il n’existe pas de base suffisante pour estimer l’exposition aux micro- et nanoplastiques issus des matériaux en contact avec les aliments. » Une invalidation en bonne et due forme de bien des titres anxiogènes ayant barré les unes des journaux ces derniers temps.

Les principales techniques utilisées pour réaliser ces analyses — la spectroscopie Raman et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR, qui identifie les substances par l’absorption de la lumière infrarouge, révélant les liaisons chimiques spécifiques à chaque molécule) — subissent aussi des critiques. Puissantes en principe, elles restent sensibles aux interférences. Additifs, pigments et résidus organiques altèrent les signaux et créent de fausses correspondances avec des polymères. Selon l’EFSA, la plupart des études n’ont pas pris les précautions de nettoyage ou de contrôle nécessaires pour éviter ces artefacts. Comme le note le rapport, une simple inspection visuelle ou l’usage d’une seule méthode « ne peut garantir une identification fiable ».

Le travail de l’EFSA ne se limite pas à la simple critique des études observées. Il propose six recommandations pour en améliorer les méthodes et aider chercheurs et régulateurs : les uns dans l’affinage de leurs analyses, les autres pour fonder les législations sur des bases scientifiques incontestables.

L’agence insiste sur certains points concernant son rapport et la manière dont les études devraient être conduites. Pour elle — et c’est une évidence à sans cesse rappeler — la science doit produire des preuves fiables avant tout débat public sur les risques des microplastiques, même si elle n’affirme pas que ces derniers sont inoffensifs. Mais elle dément les certitudes de cette dangerosité et de son ampleur rapportées par des études approximatives. Elle montre comment un domaine de recherche récent, poussé par des médias à la fois sensationnalistes et parfois militants, qui rencontrent la légitime anxiété du public, outrepasse ses bases méthodologiques.

Cette alerte bienvenue vaut tout aussi bien pour le traitement de sujets comme les produits chimiques, la pollution atmosphérique ou la sécurité alimentaire. L’intervention de l’EFSA impose de considérer la réalité des données avant d’en faire des titres chocs. Or, à l’heure actuelle, trop de publications pâtissent d’insuffisances méthodologiques et de faiblesses analytiques, alors qu’aucune base n’existe pour estimer l’exposition aux microplastiques et ses conséquences — ce qui ne signifie pas qu’il n’existe ni l’une ni l’autre.

Mais dans un contexte où les indignations rapides obtiennent un écho démultiplié entre réseaux sociaux et vidéos médiatiques tronquées, le rappel de l’EFSA constitue une retenue rare. Elle privilégie la précision à la panique et clarifie l’incertitude plutôt que de l’amplifier. Son constat n’occupera peut-être pas les unes de la presse, mais il conforte la science dans sa mission et ses fondements. C’est déjà ça.

L’article Microplastiques : la presse panique, la science rassure est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Gabriel Zucman l’a lui-même admis lundi soir sur le plateau de Darius Rochebin : après transferts, les milliardaires ne paient pas moins d’impôts que le Français moyen, mais moins que les cadres supérieurs — une catégorie fortement mise à contribution, au point que la France peine à retenir les meilleurs profils et à attirer les talents étrangers.

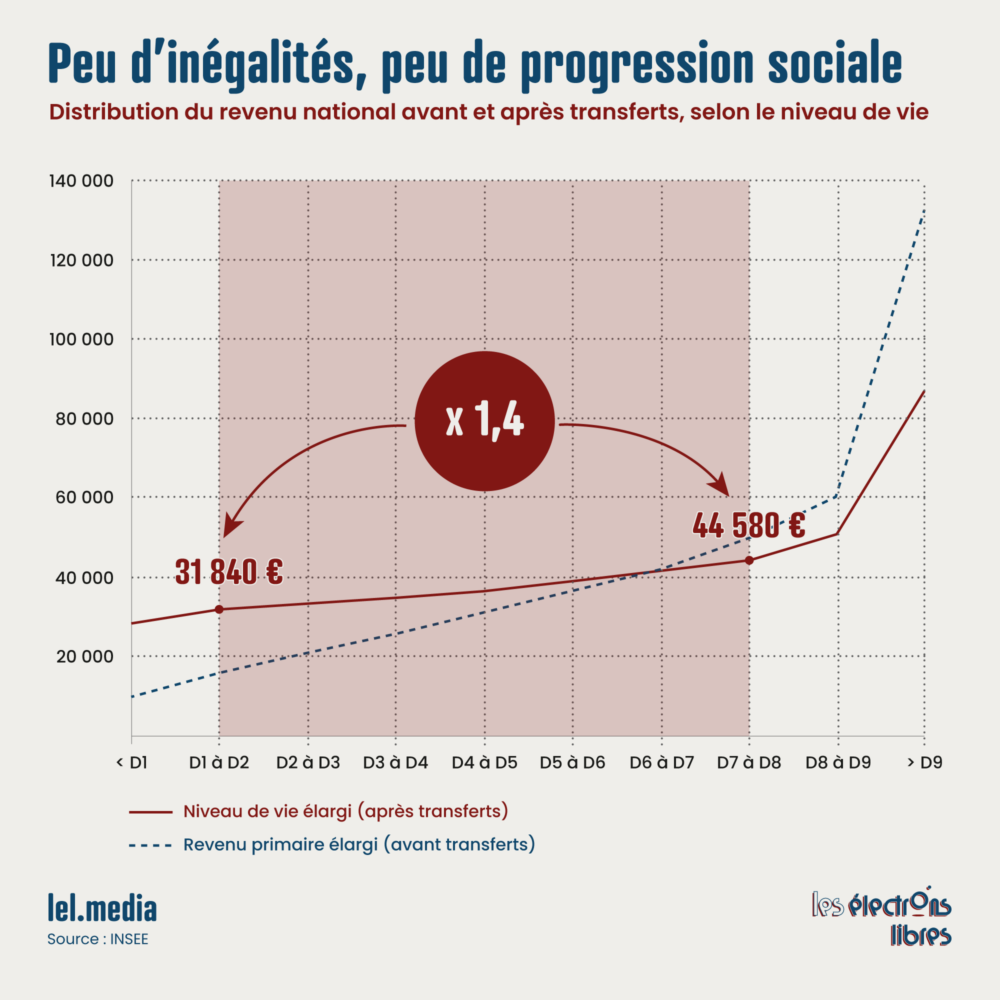

Car les Français ne se contentent pas de payer des impôts : ils profitent aussi d’un des systèmes les plus redistributifs du monde. Plus de la moitié d’entre eux reçoivent davantage qu’ils ne versent. Ce mécanisme permet aux ménages les plus pauvres de tripler leurs revenus, réduisant l’écart avec le dernier décile de 1 à 18 à 1 à 3. Une évidence que l’économiste omet dans la plupart de ses interventions.

En réalité, même ce constat d’« ultra-riches » moins imposés que les « riches » reste discutable. Zucman inclut dans les revenus des milliardaires les bénéfices non distribués des sociétés qu’ils possèdent. Autrement dit, si une entreprise réinvestit ses gains — pour acheter une machine, par exemple — il considère que les actionnaires s’enrichissent, même sans percevoir un euro. Mais peut-on vraiment qualifier cela de revenu ?

Présentée ainsi, l’affaire paraît scandaleuse. Mais l’analogie de Gabriel Zucman est trompeuse : elle oppose un stock (le patrimoine) à un flux (les revenus).

Imaginez : vous possédez une maison dont la valeur double — parce que les taux baissent, que l’État freine la construction ou simplement parce que Sydney Sweeney emménage à côté — tandis que votre salaire est divisé par deux après une perte d’emploi. Mécaniquement, votre patrimoine quadruple vis-à-vis de vos revenus, alors que vous ne vous êtes pas enrichi.

Dans les faits, la part du patrimoine net détenue par le top 1 % n’est passée que de 24,6 % en 1996 à 27,2 % en 2023, selon le World Inequality Database… dont Gabriel Zucman est scientific co-director. Une statistique beaucoup moins percutante, largement liée à la réussite des entreprises françaises du luxe en Chine — et non à une quelconque « prédation ».

En 2025, le rendement moyen du CAC 40 devrait atteindre 3,3 %. Pour plusieurs groupes, comme Dassault, Safran, Hermès ou Airbus, il sera même inférieur à 2 %. Leurs actionnaires, soumis à la taxe Zucman, paieraient donc davantage qu’ils ne perçoivent.

D’où vient cette différence d’appréciation ? Gabriel Zucman ne compte pas que les dividendes versés, mais aussi, encore une fois, l’augmentation de la valeur de la société — tant pis si celle-ci baisse l’année suivante.

Le cas de Mistral AI, valorisée 12 milliards d’euros et dont 10 % appartiennent à Arthur Mensch, est symptomatique. Avec la taxe Zucman, il devrait verser 24 millions d’euros par an, alors que l’entreprise ne réalise aucun bénéfice et que ses revenus personnels restent très inférieurs. Si la société ne résiste pas à la féroce concurrence de Google, OpenAI, Grok ou Anthropic, cette aventure lui aura coûté plusieurs dizaines de millions d’euros. Ruiné par le fisc avant même de gagner de l’argent ? De quoi décourager bien des entrepreneurs.

C’est un autre mantra répété à l’envi : seuls les particuliers seraient touchés, pas les entreprises. Une pirouette sémantique surprenante, puisque la base même de la taxe repose sur la valorisation des sociétés, non sur les revenus de leurs actionnaires. En pratique, pour s’en acquitter, un chef d’entreprise devrait se verser des dividendes — au détriment de l’investissement — ou céder une part du capital, au risque d’affaiblir la gouvernance.

L’idée de vendre des actions aux salariés peut sembler séduisante, mais elle ne tient pas économiquement : pour racheter celles des fondateurs de Mistral AI, chacun des 250 employés devrait verser 250 000 euros par an.

Pour étayer son estimation, Gabriel Zucman cite une note du Conseil d’analyse économique (CAE). Or, celle-ci dit tout autre chose. En intégrant les effets sur la production et l’expatriation, elle chiffre les pertes pour l’économie française à 30 milliards d’euros. Le choc équivaudrait à 1 % du PIB, soit davantage que la croissance actuelle. Car taxer le capital revient à fragiliser l’un des moteurs essentiels de la richesse : celui qui finance l’investissement et le développement des entreprises.

Pour l’État, cela se traduirait par un manque à gagner de 14 milliards, compte tenu d’un taux de prélèvements de 46 %. Au final, sur les 20 milliards espérés, il ne resterait que 6 milliards de recettes publiques pour 30 milliards de pertes privées. Loin, très loin des 170 milliards de déficit à combler.

Dernière contradiction : Gabriel Zucman affirme que sa taxe ne ferait pas fuir les entrepreneurs, tout en proposant une « exit tax » pour ceux qui partiraient malgré tout.

Le principe n’est pas nouveau. Créée en 2011 sous Nicolas Sarkozy, cette taxe a été allégée en 2018, jugée trop dissuasive pour les fondateurs de start-up. Son rendement fut dérisoire : à peine 28 millions d’euros par an, en grande partie parce qu’il est presque impossible pour le fisc de taxer efficacement les expatriés.

Dans la version de l’économiste, les contribuables resteraient imposables jusqu’à dix ans après leur départ. Ce ne seraient plus seulement les résidents, mais tous les citoyens français qui risqueraient l’insolvabilité en cas de bulle temporaire sur la valeur de leur entreprise.

Toutes ces mises en scène statistiques trahissent l’ambition revendiquée par Gabriel Zucman : s’exprimer en chercheur plutôt qu’en militant en quête de droits d’auteur. Ses choix sémantiques semblent davantage chercher à susciter l’émotion qu’à éclairer le débat. Au risque d’oublier l’essentiel : sa taxe risque-t-elle de détourner les investissements de notre territoire et d’offrir sur un plateau les entreprises françaises aux puissances étrangères ? Si c’est le cas, les quelques milliards récupérés par l’État n’amélioreront en rien le sort des Français — bien au contraire.

L’article Les six erreurs de Gabriel Zucman est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

On parle d’effondrement du vivant comme d’une évidence. Certains affirment que nous vivons déjà la « sixième extinction ». Les chiffres alarmants tombent les uns après les autres : insectes, oiseaux, coraux… Les espèces disparues se compteraient déjà en millions. Pourtant, la notion de biodiversité recouvre des réalités bien plus complexes. Ne serait-ce que définir ce qu’est une espèce relève du casse-tête : les classifications sont mouvantes, les mesures aléatoires.

Deux millions, dix millions, vingt millions, voire cent millions… Combien y a-t-il d’espèces exactement ? Et combien disparaissent chaque année, dans le silence, sans même avoir été répertoriées ?

Certains défenseurs les plus ardents de la biodiversité, avec parfois une foi quasi religieuse, s’accrochent à une vision fantasmée de la nature, bonne par essence, quand l’homme serait une maladie invasive. Mais cette image figée ne résiste pas à l’examen : la vie s’accroche, mute, s’adapte, se déplace — bref, elle évolue.

La question n’est donc pas seulement scientifique, mais aussi éthique et philosophique.

Toutes les espèces se valent-elles ? Faut-il protéger la punaise de lit ? Le moustique — premier tueur d’humains sur la planète — a-t-il une utilité dans la grande chaîne du vivant ?

Doit-on accepter que nos « gros minets » tuent des milliards d’oiseaux chaque année ? Et pourquoi le WWF a-t-il choisi comme logo le panda plutôt que la vipère ?

Les motifs de se réjouir sont réels : le retour du castor, la reconquête des grands mammifères, la reforestation européenne, le rebond de certaines zones humides.

Mais les raisons de s’inquiéter demeurent plus nombreuses : artificialisation, fragmentation des habitats, pollutions diffuses, épuisement des sols, disparition des insectes pollinisateurs.

On s’alarme — souvent à juste titre — des effets du changement climatique, mais il n’est pas la principale cause de l’érosion du vivant.

Nous savons mettre en place des politiques de conservation efficaces, surtout dans les pays riches, car la protection de la nature devient une priorité quand la survie immédiate ne l’est plus. Mais nous savons aussi instrumentaliser la biodiversité pour bloquer des projets de développement qui apporteraient, paradoxalement, cette prospérité indispensable pour la préserver.

Rien n’est blanc, rien n’est noir. Tel est donc le pari des Électrons Libres : montrer patte blanche côté rigueur, sans s’interdire quelques coups de griffe raisonnés qui font mouche. Être optimiste quand les faits le justifient, mais sans vendre la peau de l’ours avant de l’avoir sauvée. Et aussi nommer l’urgence, car dans bien des cas, le temps de l’action, c’est maintenant. Et pas quand les poules auront des dents.

L’article Le vivant dans tous ses états est apparu en premier sur Les Électrons Libres.