Les troubles du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) - Écologie BZH

Petite note : C'est DINGUE à quel point une page PeerTube se charge plus vite qu'une page YouTube, et aussi à quel point la vidéo démarre immédiatement.

(Permalink)

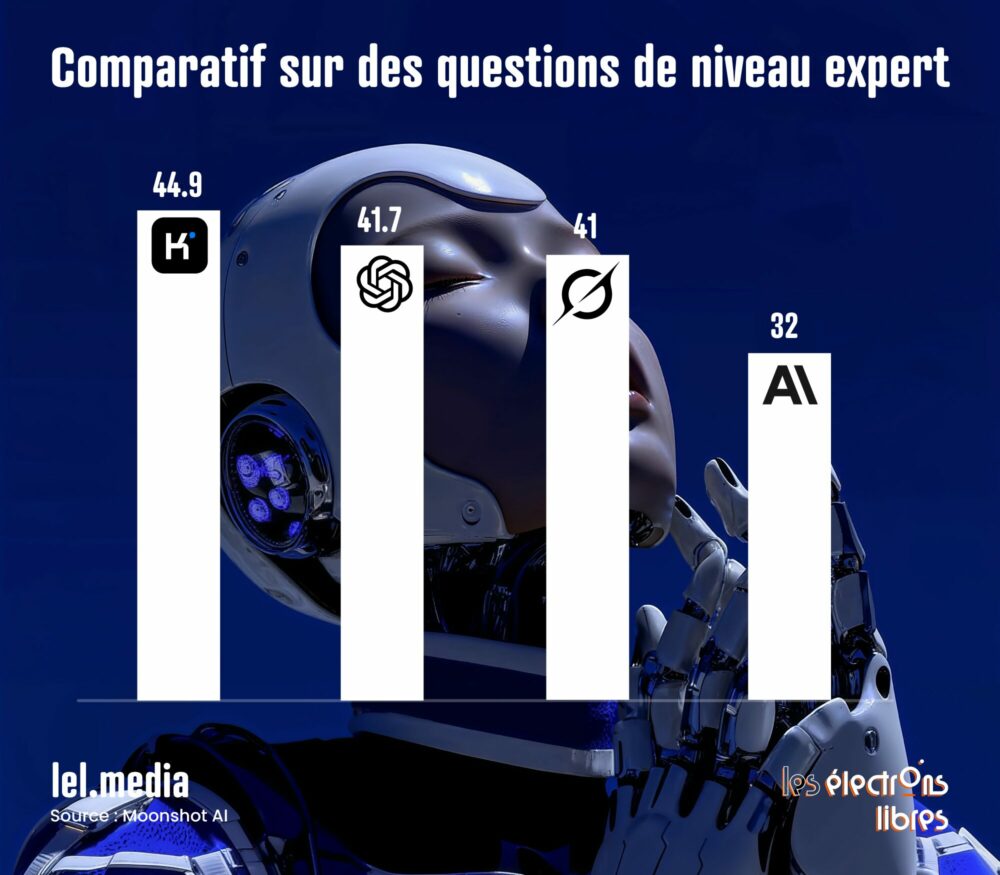

La start-up chinoise Moonshot AI, soutenue par Alibaba, vient de dévoiler Kimi K2 Thinking, son modèle de langage qui ne se contente pas de répondre, mais qui réfléchit et agit en exécutant de 200 à 300 appels d’outils séquentiellement, grâce à un raisonnement adaptatif et à long terme. Tel un ingénieur, il peut enchaîner les cycles de réflexion, de recherche, de navigation Internet, de développement — en boucle — jusqu’à trouver la solution à un problème complexe.

Comme la plupart des solutions d’IA chinoises, Kimi K2 Thinking est proposé en open source, ce qui va permettre aux autres acteurs de s’en inspirer et de progresser à leur tour. Un cycle vertueux de développement et de partage qui fait l’excellence et la fertilité de l’IA chinoise et que pratiquement aucune société américaine n’applique, sinon sur de petits modèles parfois destinés à faire de la communication plutôt qu’a un usage réel.

Ici, le modèle compte 1 000 milliards de paramètres : il rivalise donc en taille avec les plus grands opus des géants américains OpenAI, Google et Anthropic. Mais si la taille est une métrique, la performance en est une autre — et c’est là que Kimi K2 Thinking fait fort, en battant assez largement ses concurrents payants dans de nombreux benchmarks de raisonnement, notamment ceux qui n’impliquent pas d’étapes de programmation.

Mais ce n’est pas tout. Moonshot AI, loin des élucubrations actuelles sur les gigadatacenters pour l’entraînement de l’IA, qui consommeraient l’équivalent de la production d’une tranche complète de centrale nucléaire (la France en possède 56), annonce un coût d’entraînement record de 4,6 millions de dollars, contre des sommes des dizaines de fois plus importantes chez ses concurrents américains. Ce chiffre ne concerne que la puissance de calcul nécessaire pour entraîner le modèle, pas les salaires des ingénieurs, ni la collecte de données ou les autres frais de développement.

Cette prouesse est obtenue grâce à une astuce intelligente : Kimi K2 Thinking est entrainé à partir de son petit frère Kimi K2 (Instruct – modèle sans raisonnement) avec une précision ultra-réduite (QAT 4 bits), ce qui divise, sans perte notable de qualité, jusqu’à quatre fois la mémoire et les calculs requis. De plus, il n’active à chaque utilisation que quelques experts de 32 de ses 1 000 milliards de paramètres (architecture dite Mixture of Experts (MoE)). C’est le premier modèle de raisonnement à utiliser le QAT et le MoE, ce qui le place aussi premier à offrir un coût d’inférence aussi compétitif avec un usage plus rapide.

Puisqu’il est gratuit, combien cela vous coûterait-il de faire tourner cet ingénieur maison 24/7 ? Le ticket d’entrée, qui ne cesse de baisser, est d’environ 200 000 euros pour le serveur capable de s’y mettre. La compétition avec l’humain se rapproche.

L’article Kimi K2 Thinking, l’IA qui pense et qui agit est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(633): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac

Le phytoplancton océanique assure près de la moitié de la photosynthèse planétaire et pompe chaque année des quantités massives de CO₂ atmosphérique. Les forêts, elles, ont longtemps joué leur rôle de puits de carbone. L’excès de CO₂ stimule encore leur croissance, mais le bilan se dégrade : en Australie, les forêts émettent désormais plus de carbone qu’elles n’en absorbent, victimes de la sécheresse et des canicules. En France, les forêts ont capté 38 % de carbone en moins entre 2015 et 2023 qu’entre 2005 et 2013. Le puits se fissure. Et quand les amortisseurs naturels lâchent, c’est le climat qui s’emballe.

Sous nos pieds, l’action est tout aussi frénétique. Les sols contiennent plus de carbone que toute la végétation terrestre et l’atmosphère réunies. Une armée invisible — bactéries, champignons, vers de terre — décompose la matière organique, la transforme en humus et recycle les nutriments indispensables aux plantes. Sans ces recycleurs, la planète croulerait sous un manteau de cadavres végétaux, stérile et improductif.

Les mycorhizes, ces champignons microscopiques qui s’associent aux racines, multiplient par dix à cent la capacité d’absorption des plantes. Quatre-vingt-dix pour cent des végétaux terrestres vivent en symbiose avec eux. Quant aux bactéries fixatrices d’azote, elles transforment le gaz atmosphérique — inutilisable par les plantes — en ammonium assimilable, première étape du cycle de l’azote.

Les écosystèmes ne se contentent pas de recycler, ils régulent. La forêt amazonienne, par exemple, agit comme une pompe biotique géante — un mécanisme par lequel la végétation influence le climat. En absorbant l’eau du sol et en la relâchant dans l’air par évapotranspiration, les arbres humidifient l’atmosphère. Chaque jour, près de 20 milliards de tonnes d’eau s’élèvent ainsi dans le ciel amazonien, soit 3 milliards de plus que le débit du fleuve Amazone. Cette vapeur crée une zone de basse pression qui aspire l’air humide de l’Atlantique vers le continent, générant des pluies qui, à leur tour, entretiennent la forêt. Sans cette pompe végétale, l’intérieur de l’Amérique du Sud serait un désert, car l’air océanique ne pénétrerait pas aussi loin dans les terres.

Les forêts tropicales retiennent à elles seules environ 1 °C de réchauffement mondial, à 75 % grâce au carbone stocké et à 25 % par effet de refroidissement lié à l’évapotranspiration. Les océans, eux, absorbent 90 % de la chaleur excédentaire liée au changement climatique grâce à la capacité thermique exceptionnelle de l’eau. Si ces régulateurs naturels s’enrayaient, les températures terrestres grimperaient en flèche.

Les mangroves et les forêts côtières sont, elles, les brise-lames du littoral. Elles réduisent jusqu’à 75 % la force des vagues lors des tempêtes et protègent plus de 15 millions de personnes des inondations chaque année. Les récifs coralliens, quant à eux, atténuent 97 % de l’énergie des vagues et protègent environ 200 millions d’habitants dans plus de 80 pays, dont l’Indonésie, l’Inde et les Philippines. Les détruire, c’est condamner les côtes à l’érosion — et dépenser des milliards en digues pour tenter de remplacer, mal et cher, ce que la nature faisait gratuitement.

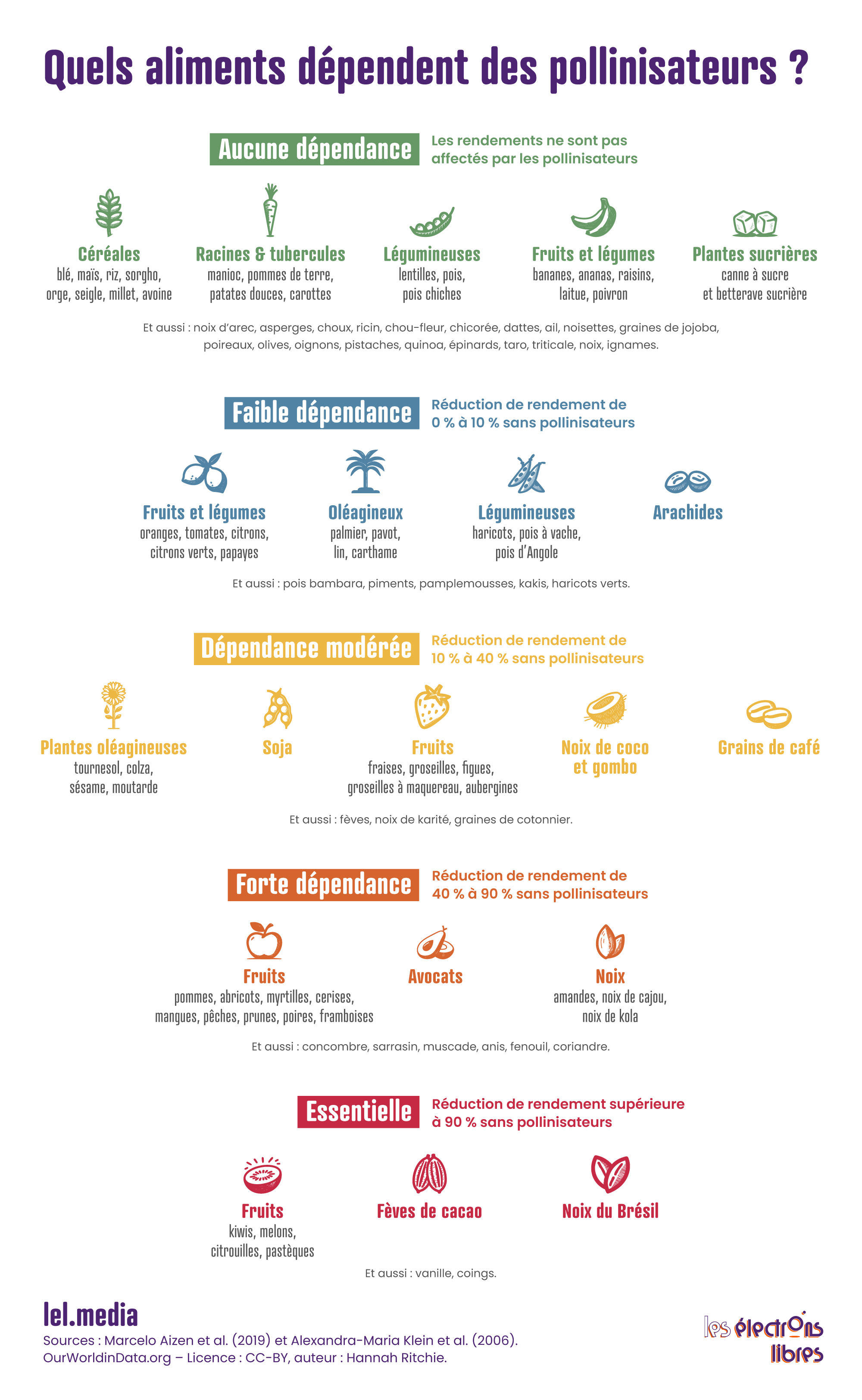

Environ 75 % des cultures mondiales dépendent des pollinisateurs à des degrés divers. Mais, en volume de production, cette dépendance se réduit à 35 % : les céréales, base de notre alimentation, sont pollinisées par le vent, non par les insectes. En revanche, certaines plantes seraient tout simplement impossibles à cultiver sans eux : la noix du Brésil, le kiwi, le cacao, la pastèque, le melon, la courge, le fruit de la passion ou la vanille. Pour d’autres — café, agrumes, amandes, tomates, pommes — leur absence ferait chuter les rendements de 40 % à 90 %, selon les variétés. Un monde sans abeilles est… un monde sans chocolat.

Comment mesurer la valeur économique de ce service ? En multipliant le volume et le prix de chaque culture par son taux de dépendance aux pollinisateurs, une méthode élaborée en 2009 par Nicola Gallai, professeur en sciences économiques au LEREPS, et ses collègues. Résultat : 153 milliards d’euros en 2005, soit près de 10 % de la valeur totale de la production agricole mondiale destinée à l’alimentation humaine. Les estimations les plus récentes, ajustées de l’inflation et de l’expansion des surfaces cultivées, portent ce chiffre entre 235 et 577 milliards de dollars par an. Trois filières concentrent l’essentiel de cette valeur : les légumes (≈ 50 milliards €), les fruits (≈ 50 milliards €) et les oléagineux (≈ 40 milliards €), suivis des stimulants comme le café et le cacao. Des cultures à forte valeur marchande, mais dépendantes du travail gratuit de milliards d’insectes.

Les zones humides filtrent naturellement l’eau en éliminant l’azote, le phosphore et les métaux lourds. Les forêts riveraines — ces bandes boisées le long des cours d’eau — éliminent jusqu’à 90 % de l’azote et 74 % du phosphore provenant des ruissellements agricoles. Les tourbières saines agissent comme d’immenses filtres naturels : elles retiennent les polluants et réduisent les flux de nutriments vers les rivières et les lacs. Quant aux forêts, elles purifient l’air en capturant les particules fines et l’ozone.

Ces écosystèmes accomplissent gratuitement ce que nos technologies ne pourraient reproduire qu’à des coûts considérables. Construire une station d’épuration coûte des millions ; restaurer une zone humide revient bien moins cher — tout en apportant d’autres bénéfices : régulation des crues, habitats pour la faune, qualité des paysages, loisirs. Dans bien des cas, préserver vaut mieux que remplacer.

La diversité génétique est notre police d’assurance face aux crises à venir. Plus un écosystème est riche, plus il résiste aux perturbations : maladies, sécheresses, invasions. Plusieurs espèces assurent souvent la même fonction ; si l’une disparaît, les autres prennent le relais. C’est ce qu’on appelle la redondance fonctionnelle.

Les variétés agricoles traditionnelles en offrent une illustration frappante. Souvent plus rustiques, elles résistent mieux aux maladies et aux conditions locales. Mais elles ont été largement remplacées par des variétés modernes à haut rendement, qui ont permis de nourrir plus de monde sur moins de terres — un progrès majeur pour la sécurité alimentaire. Leur revers, c’est une vulnérabilité accrue : moins de diversité signifie moins de capacité d’adaptation et un risque plus élevé en cas d’épidémie.

Exemple récent : la betterave sucrière française, frappée par la jaunisse virale en 2020, a perdu 30 % de sa récolte. Privés d’insecticide, les producteurs réclament des dérogations, alors que des variétés résistantes issues de programmes de sélection sont attendues d’ici la fin de la décennie — un processus que les nouvelles techniques génomiques (NGT) pourraient accélérer. La diversité génétique n’est pas un musée à préserver, mais une bibliothèque de solutions dans laquelle la recherche puise pour concevoir les variétés de demain. Là où la chimie ne fait que gagner du temps, la génétique offre une réponse durable.

Les prédateurs naturels participent eux aussi à la régulation : coccinelles contre pucerons, chauves-souris contre insectes nocturnes. L’absence ou le retour d’un grand prédateur peut remodeler tout un écosystème. Ainsi, à Yellowstone, la réintroduction du loup en 1995 a modifié le comportement des cerfs, favorisé la repousse des arbres, le retour des castors et même stabilisé le cours des rivières.

La diversité agit enfin comme barrière sanitaire : c’est l’effet de dilution. Plus il y a d’hôtes différents, moins un pathogène circule efficacement. Les monocultures, au contraire, sont des autoroutes à épidémies. Mais de plus en plus émergent des solutions combinées — agroforesterie, haies, rotations — qui réintroduisent de la diversité sans sacrifier la productivité. Des approches hybrides, à la fois technologiques et écologiques, où la biodiversité redevient une alliée plutôt qu’une contrainte.

Le vivant inspire aussi nos technologies. Le Velcro imite les crochets de la bardane ; les pattes du gecko, des adhésifs réversibles ultra-puissants. Le bec du martin-pêcheur a inspiré la forme du TGV japonais Shinkansen, réduisant sa consommation d’énergie de 15 %. Les fils d’araignée, d’une résistance inégalée, nourrissent la recherche militaire et biomédicale. Les termitières ont inspiré des systèmes de ventilation naturelle pour les bâtiments.

Le biomimétisme transforme ainsi l’observation du vivant en innovation technologique — preuve que la biodiversité est aussi un immense laboratoire d’idées. Elle constitue en outre un réservoir de molécules précieuses pour le développement de nouveaux médicaments. La nature ne se contente pas de nous nourrir et de nous protéger : elle nous inspire, nous soigne et maintient les équilibres invisibles dont dépend notre civilisation.

Chaque fonction écosystémique — épuration de l’eau, régulation du climat, fertilisation des sols, pollinisation, protection contre les catastrophes — est un service gratuit rendu chaque jour par le vivant.

La biodiversité n’est pas un luxe ni une curiosité : c’est l’infrastructure invisible sur laquelle repose toute notre civilisation. Et elle n’a rien d’indestructible. Retirer un maillon peut fragiliser toute la chaîne.

Selon l’IPBES, près d’un million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction, 75 % des terres émergées sont altérées par l’activité humaine et deux tiers des océans sont dégradés.

Mais fragile ne veut pas dire condamnée.

Chaque fonction peut être restaurée, chaque cycle réparé — à condition de savoir ce qu’on protège et pourquoi.

Épisode précédent : Les millions de visages du vivant

L’article L’usine invisible qui fait tourner le monde est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(633): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac

Des chercheurs français (Inserm/ESPCI/CNRS) ont mis au point une sonde à ultrasons « multi-lentilles » révolutionnaire qui filme la circulation du sang dans un organe entier, en temps réel et en 4D (soit en 3D + temps).

Elle ressemble à une grosse télécommande noire carrée que l’on pose simplement sur la peau avec un peu de gel. En une seconde, elle filme l’organe ciblé en 3D et suit le sang couler dans les moindres vaisseaux, comme un petit film en relief. Autrement dit, on ne regarde plus une tranche isolée : on voit l’organe complet vivre, avec ses artères et ses veines qui fonctionnent… en temps réel.

Sur des modèles animaux de taille humaine, l’équipe de recherche a réussi à cartographier les réseaux vasculaires et les flux à l’intérieur avec une précision allant jusqu’à moins de 100 µm.

Qu’est-ce que ça change ? Cette imagerie ouvre une vue d’ensemble inédite sur la microcirculation, aujourd’hui très difficile à observer à l’échelle d’un organe. Appliquée à l’humain, elle permettra de mieux comprendre l’appareil circulatoire (y compris le système lymphatique) et facilitera le diagnostic de certaines maladies liées à la perturbation sanguine.

Et surtout, l’outil final sera portable, comme une tablette, rapide et accessible. C’est une technologie non invasive pensée pour le lit d’hôpital, et pas juste pour les grands plateaux d’imagerie. L’objectif est de fusionner la précision d’un outil de recherche de pointe et la simplicité d’une banale échographie, au plus près du patient. Un véritable changement d’échelle pour l’imagerie vasculaire… et pour la prise de décision médicale au quotidien !

Le lidar, c’est « le laser qui voit en 3D ». Un composant essentiel des voitures autonomes de Waymo et de ses concurrents (sauf Tesla, qui ne les utilise pas). Il ajoute un « œil 3D » qui mesure précisément les distances, établit une cartographie fine des obstacles et prend le relais quand les caméras s’avèrent insuffisantes (nuit, pluie, brouillard, contre-jour).

Hélas, il a toujours été hors de prix, autour de 10 000 dollars. Mais ça, c’était avant ! Imaginez maintenant un lidar si bon marché qu’il pourra désormais équiper des voitures d’entrée de gamme, et pas seulement des modèles premium. Mieux encore : à ce tarif, il devient possible d’équiper quantité de nouveaux outils : chariots élévateurs, tondeuses à gazon, etc.

C’est le pari de la start-up chinoise Hesai Technology, qui s’est imposée en peu de temps comme le plus grand producteur mondial de solutions lidar. Or, elle vient d’annoncer une nouvelle génération (série ATX) à moins de… 200 $ l’unité.

Une évolution décisive : à ce prix, le lidar change de catégorie. Il cesse d’être un gadget de luxe pour devenir un composant standard pour l’industrie automobile et bien d’autres secteurs.

Ecolanka est une jeune start-up française, spin-off du Softmat, un laboratoire de chimie rattaché au CNRS et à l’Université de Toulouse. Elle développe une technologie qui pourrait permettre de dégrader des polymères plastiques réputés « non dégradables » et faire passer le taux de recyclage de 40 % aujourd’hui à 95 %.

Concrètement, elle veut ajouter une petite dose (1 à 25 %) de monomères spéciaux dans les plastiques polymères courants. Résultat : ils gardent leurs performances, mais il devient alors possible de déclencher leur dégradation à la demande, en fin de vie. Pas besoin de changer les lignes de production. Ces monomères peuvent s’insérer facilement dans les procédés industriels, puisqu’il suffit de les ajouter comme on le ferait avec des additifs.

Pourquoi c’est utile : les emballages multicouches sont aujourd’hui un cauchemar du recyclage. Avec Ecolanka, on pourrait enfin les séparer après usage, ce qui améliorerait le tri et augmenterait la matière réellement récupérée. La start-up a déjà réussi à rendre du polyéthylène dégradable, ainsi que d’autres polymères comme le polystyrène et le PVC. Elle entame les démarches pour industrialiser cette technologie et passer du labo à l’usine.

Des ingénieurs de Cornell ont créé un implant neural minuscule, mesurant 300 microns de long pour 70 microns de large, capable d’enregistrer l’activité électrique du cerveau et de l’envoyer sans fil. Le dispositif, appelé MOTE, est alimenté par la lumière rouge ou infrarouge qui traverse les tissus. Testé chez la souris, il a fonctionné plus d’un an en continu. C’est à ce jour le plus petit implant connu capable de transmettre des signaux neuronaux sans fil.

Quel est l’avantage ? Un implant microscopique perturbe moins le cerveau : il limite les frottements et réduit la réaction immunitaire. En clair, on obtient un « télégramme » nerveux discret et durable, compatible avec des animaux restés sains et actifs sur la durée. À terme, ce format ouvre la voie à des capteurs ultradiscrets pour suivre l’activité nerveuse sur une longue période, sans gêner le patient. Les auteurs soulignent un potentiel d’enregistrement pendant une IRM et envisagent des applications dans d’autres tissus.

L’Institut de physique appliquée de l’Académie chinoise des sciences de Shanghai vient d’annoncer une grande première. Son petit réacteur à sels fondus TMSR-LF1 a converti du thorium 232 en uranium 233, c’est-à-dire qu’il a transformé un matériau « fertile » en un carburant nucléaire « fissile », qui sera à terme réutilisable dans le réacteur.

C’est un nouveau jalon dans la recherche, après le premier ajout au monde de thorium dans un réacteur à sels fondus, réalisé en octobre 2024. Le but est que ce type de réacteur puisse utiliser à l’avenir un combustible liquide (mélangé au sel), permettant de le « recharger » sans l’arrêter, tout en améliorant l’utilisation du combustible et en réduisant une partie des déchets nucléaires. Les autorités visent un démonstrateur de 100 MWth en 2035.

Les autres nouvelles fascinantes ou réjouissantes à ne pas manquer :

L’article Électroscope #2 : vos organes en 4D, des objets connectés, des implants cérébraux et du nucléaire est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(633): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac