Don’t Forget These Tags to Make HTML Work Like You Expect - Jim Nielsen’s Blog

(via https://shaarli.zoemp.be/shaare/6sLpVA)

(Permalink)

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(163): BlueskyBridge->getProfile()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(606): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac

Pendant des millénaires, les innovations — moulin à eau, harnais, imprimerie — améliorent la vie sans créer de progrès durable. Au point que chaque génération contemple avec nostalgie la grandeur disparue de l’Antiquité. Les savants, issus des élites cultivées, et les inventeurs, en prise avec le quotidien, ne se côtoient pas. Ils travaillent séparément, sans théorie commune. Impossible, pour un innovateur médiéval, de passer du moulin à eau aux lois de l’hydraulique.

Mais vers 1760, tout bascule. Les innovations s’enchaînent, se renforcent, et le progrès devient une habitude. D’une génération à l’autre, les gens vivent plus longtemps, mangent mieux, travaillent moins et accèdent à des ressources qui, jadis, étaient le privilège exclusif des rois.

Joel Mokyr montre que cette révolution ne vient pas seulement des institutions ou des marchés, mais d’une mutation culturelle : la foi dans la connaissance, le goût du progrès, la récompense de l’innovation. Au cœur de cette culture, des « entrepreneurs culturels » qui osent transformer le monde. À leur sujet, l’économiste cite George Bernard Shaw : « L’homme raisonnable s’adapte au monde ; le déraisonnable persiste à essayer d’adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l’homme déraisonnable. »

Deux figures se trouvent au cœur de ce bouleversement : Francis Bacon et Isaac Newton.

Au début du XVIIᵉ siècle, la science n’est qu’une branche de la philosophie, soumise à l’autorité des Anciens. Bacon rompt avec cette tradition : elle ne doit pas servir uniquement à décrire le monde, mais à le transformer pour améliorer concrètement la condition humaine. Il appelle à unir la théorie des savants et le savoir-faire des artisans. La connaissance devient utile, la recherche se met au service du progrès.

Newton en offre la démonstration. Ses Principia Mathematica révèlent que l’univers obéit à des lois simples, universelles et accessibles à la raison. Cet ordre nouveau nourrit un immense optimisme : comprendre la nature, c’est pouvoir l’utiliser. Dans la Grande-Bretagne du XVIIIᵉ siècle, entrepreneurs et manufacturiers en tirent la conviction que la science peut résoudre leurs problèmes concrets ou offrir de meilleurs produits à leurs clients. La science se diffuse, elle se démocratise.

Premier savant mondialement célèbre, anobli et enterré à Westminster, Newton fait de la science une voie d’accès au prestige social. Avec Bacon, il pose les fondations culturelles sur lesquelles les Lumières bâtiront le monde moderne. La confiance dans la raison et le progrès devient alors la source de l’explosion de richesse qui suivra.

La Révolution industrielle n’avait rien d’inévitable. Elle aurait pu ne jamais avoir lieu, ou surgir ailleurs. Des « entrepreneurs culturels » sont apparus en Chine ou dans le monde islamique, mais ils furent étouffés, marginalisés, réduits au silence.

En Europe, au contraire, ils ont trouvé un allié inattendu : le chaos politique. Entre 1500 et 1700, le continent, morcelé en royaumes, principautés et cités rivales, ressemble à un champ de bataille permanent. Ce désordre crée un véritable marché des idées. Aucun pouvoir ne peut imposer son orthodoxie à tous. Un savant chassé de Paris se réfugie à Amsterdam, un inventeur censuré à Rome s’installe à Londres. Descartes, Locke et Bayle prospèrent grâce à cette libre circulation.

Les princes européens eux-mêmes se disputent les talents. Mathématiciens, ingénieurs et philosophes négocient leur patronage, changent de protecteur et accroissent leur prestige.

Ce dynamisme s’appuie sur la République des Lettres, un réseau informel de savants qui communiquent par-delà les frontières et inventent ce que nous appelons aujourd’hui la science ouverte. La réputation joue un rôle clé : pour l’obtenir, il faut publier, soumettre ses travaux à la critique des pairs, établir l’antériorité de sa découverte. Le secret devient contre-productif.

Enfin, l’Europe se distingue par sa perméabilité intellectuelle. Là où d’autres civilisations dressent des barrières, elle emprunte sans complexe : poudre et imprimerie chinoises, chiffres arabes, techniques textiles indiennes. Le continent devient le lieu de convergence des savoirs du monde.

Que reste-t-il aujourd’hui de la culture qui a permis le Grand Enrichissement ? De cette foi dans la connaissance, de cette volonté de comprendre la nature pour l’harnacher aux besoins humains ? La marche du progrès n’est pas éternellement acquise. Elle peut s’éroder, se diluer, disparaître. La peur des OGM, des vaccins, de l’intelligence artificielle ou du nucléaire en témoigne : autant d’inquiétudes souvent démesurées face à des technologies qui améliorent la vie et préservent l’environnement. Comme au XVIIIᵉ siècle, nous devons célébrer la connaissance plutôt que la craindre, encourager l’innovation plutôt que la freiner, voir dans la science un instrument d’émancipation plutôt qu’une menace.

L’article Comment le monde s’est enrichi est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(152): BlueskyBridge->resolveHandle()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(599): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac

Sur le papier, le projet se veut révolutionnaire. Pour réduire l’empreinte écologique des data centers, souvent comparée à celle de l’aviation, Ascend propose une solution radicale : tout envoyer dans l’espace. Une fuite en avant technologique qui répond de façon démesurée à un problème largement surestimé, tant l’industrie du numérique sur Terre améliore déjà fortement son efficacité énergétique.

Les promoteurs du projet vendent une carte postale idyllique : une indépendance énergétique totale grâce au Soleil et au froid spatial. Dans le ciel étoilé, plus de factures d’électricité ni de débats sur nos mix énergétiques. D’immenses panneaux solaires, baignés dans une lumière perpétuelle, capteraient une énergie pure et inépuisable, 24 h/24. Le Graal de l’énergie verte. Mais aussi le radiateur parfait, par la grâce du vide glacial de l’espace (-150 °C à -180 °C), pouvant agir comme un dissipateur thermique ultime. Finis les systèmes de climatisation énergivores et les tonnes d’eau évaporées, le cosmos ferait tout le travail, gratuitement et en silence.

L’article Datacenter spatial : dessine-moi un mouton de Panurge est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Elle est née il y a près de 150 ans aux États-Unis, dans le cerveau — et surtout grâce à l’observation empirique — d’un journaliste autodidacte de San Francisco, Henry George, dont la vie rocambolesque a sans doute été sa première source d’inspiration.

George n’était ni un marxiste ni un capitaliste pur jus. Il croyait en la liberté, au travail et au progrès — mais il voyait aussi l’injustice d’un monde où la richesse collective finissait dans les poches de ceux qui possèdent la terre. En cette fin de XIXᵉ siècle, les usines poussent bien plus rapidement que les avantages sociaux. Et la Révolution industrielle ne permet pas encore les progrès sanitaires, l’élévation de l’espérance de vie et la réduction des inégalités sociales, qui n’apparaîtront que lors des décennies suivantes.

Pourquoi assiste-t-on alors à une augmentation de la pauvreté, malgré l’accroissement des richesses et les progrès phénoménaux de la science et de l’industrie ? C’est la question centrale de son ouvrage Progrès et pauvreté, publié en 1879.

Certes, à l’époque, George n’est pas le seul à être obsédé par ce problème. Il n’a pas lu Marx, mais a étudié Malthus, qui avait déjà posé son diagnostic : la pauvreté est liée à la surpopulation. Il a aussi analysé la théorie méritocratique, estimant qu’au fond, les pauvres seraient paresseux ou affligés de tares congénitales. George remet en cause ces approches et explique que le problème vient plutôt de l’organisation sociale, qui privilégie notamment les propriétaires fonciers au détriment du reste de la population.

Pour appuyer sa démonstration, il utilise ses propres observations. Il prend notamment l’exemple de la famine irlandaise, qui a décimé une immense partie de la population dans un pays — le Royaume-Uni — alors le plus riche de la planète. Selon lui, c’est l’immense concentration de la propriété foncière entre les mains de quelques milliers de lords, possédant 95 % des terres, qui a provoqué la famine. D’où sa conviction : le foncier est une rente qu’il faut taxer, une ressource naturelle qui appartient aux citoyens d’une même nation, tous en étant copropriétaires.

Si certains souhaitent la privatiser, ils doivent dédommager les autres en payant une taxe en fonction de la valeur de la parcelle. C’est le concept de la Land Value Tax (LVT), qui doit remplacer à ses yeux toutes les taxes.

L’idée paraît d’une simplicité désarmante. Quand une ville se développe, quand les transports, les écoles, les hôpitaux améliorent un quartier, la valeur des terrains grimpe. Mais cette plus-value, produite par la collectivité, est captée par le propriétaire du sol. Pourquoi en profiterait-il alors qu’il n’a rien fait pour augmenter la valeur de cette terre ? Henry George propose donc de rendre au public ce que le public a créé, à travers la LVT, qui en retour finance les services publics.

Son idée a la force de l’évidence : elle ne punit ni le travail, ni la production, ni l’investissement, seulement la rente.

Et pourtant, le georgisme a été relégué dans les marges de l’histoire, entre utopie oubliée et lubie d’économistes hétérodoxes. Pourquoi cela n’a-t-il pas marché ? Proposer de taxer la rente foncière revient à déclarer la guerre aux notables, aux spéculateurs urbains et aux grands propriétaires. Selon Jérémy Boer, infatigable défenseur de la pensée georgienne sur les réseaux sociaux, c’est l’opposition farouche de ces derniers qui en a eu raison. Ils n’ont eu de cesse de combattre une approche qui avait tout pour leur déplaire, notamment en disqualifiant intellectuellement ceux qui oseraient penser comme George.

C’est d’ailleurs la thèse soutenue par deux économistes américains, Fred Harrison et Mason Gaffney, dans The Corruption of Economics (1994) : ils démontrent que les propriétaires fonciers n’ont pas hésité à financer des universités et des professeurs afin de « ruiner les thèses de Henry George ». Car, aux yeux de J. K. Galbraith, qui en a préfacé l’édition de 2006, « l’idée georgiste selon laquelle seule la terre devrait être taxée — afin de ne pas imposer ni les profits ni les salaires — risquait de créer une alliance politique dangereuse entre le capital et le travail contre le propriétaire foncier ».

Si la théorie d’Henry George n’a pas percé, elle a quand même connu quelques traductions concrètes dans différents endroits du monde, sans que l’on sache pourquoi elle y a prospéré plus qu’ailleurs. Le georgisme a finalement essaimé sans jamais régner : des réformes partielles ici ou là, des clubs, des congrès internationaux… mais pas de révolution. À défaut, l’économiste a inspiré néanmoins un vaste mouvement politique, le « georgisme ».

C’est d’ailleurs lui qui a donné à une ardente militante georgiste, Elizabeth Magie, l’idée de créer le jeu du Landlord’s Game, dévoyé en… Monopoly.

Des économistes de renom comme Milton Friedman ou Paul Krugman ont aussi salué son approche ; Joseph Stiglitz a même repris à son compte les intuitions de George, en 1977, dans sa Théorie des biens publics locaux.

Mais les démocraties de l’époque ont préféré empiler les taxes sur le revenu, sur la consommation, sur le travail — tout sauf sur la rente. Parce que taxer la terre, c’est toucher au nerf du pouvoir : la propriété. Peut-être que le georgisme a aussi manqué d’un champion politique capable de porter son programme transpartisan, mais hélas jugé trop égalitariste pour la droite et trop libéral pour la gauche.

D’ailleurs, Marx, qui a lu Henry George, n’est pas tendre avec son approche, qu’il décrit dans une lettre écrite en 1881 à Friedrich Adolph Sorge comme une « tentative, agrémentée d’un vernis socialiste, de sauver la domination capitaliste et, en réalité, de la refonder sur une base encore plus large que l’actuelle ».

Pourtant, à la faveur de la crise environnementale, le georgisme pourrait-il retrouver des couleurs ? L’époque cherche désespérément une théorie capable de sortir de la nasse : croissance plus juste et écologie sans récession. Et si la solution était déjà là, dans les marges jaunies de Progress and Poverty ?

Dans le contexte actuel, l’idée prend une dimension nouvelle : taxer le sol, c’est valoriser l’usage efficace de l’espace. Fini les terrains vides en attente de plus-value ; place à la densité, à la justice spatiale, en quelque sorte. Taxer la propriété non productive, c’est aussi un excellent moyen d’alléger le coût du travail, de redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs, de rendre nos entreprises plus compétitives pour renouer avec la croissance.

Cette théorie n’a peut-être donc pas dit son dernier mot. C’est la conviction de deux économistes, Alain Trannoy et Étienne Wasmer. Dans leur livre Le Grand Retour de la terre dans les patrimoines, ils militent pour l’appliquer en France, où « la valeur foncière dans la richesse nationale (8 900 milliards) connaît même une croissance continue ».

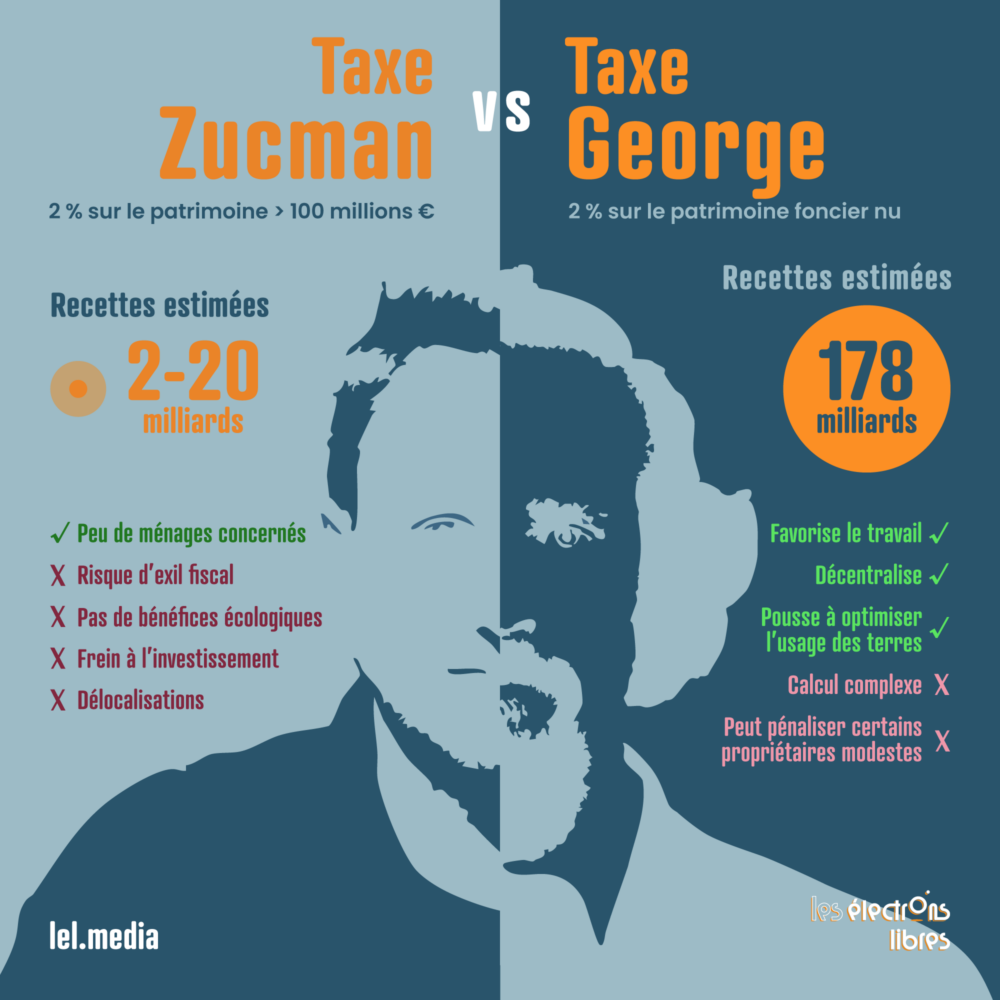

Ils proposent d’instaurer une taxe annuelle de 2 % sur la valeur foncière, contre des allègements sur la fiscalité du travail et du capital. Une façon, à leurs yeux, de répondre aussi bien à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols qu’à celui de la modération des prix de l’immobilier.

C’est, au fond, le message de George : « la terre appartient aux vivants ». Il serait peut-être temps de s’en souvenir.

L’article L’impôt parfait n’existe pas. Le moins mauvais, oui. est apparu en premier sur Les Électrons Libres.