noyb win: Microsoft 365 Education tracks school children

(Permalink)

Il est 22 h à l’hôpital. Un enfant fiévreux et anémié arrive aux urgences, ses parents inquiets redoutent une infection grave. Pour lever le doute, les médecins réalisent un scanner en urgence. L’examen est normal, soulagement général. Mais ce soulagement a un revers invisible : une dose de rayons X administrée à l’enfant. L’utilisation de la tomodensitométrie, plus connue sous le nom de scanner, s’est répandue de manière fulgurante, passant d’environ trois millions d’examens en 1980 à soixante-deux millions au milieu des années 2000 aux États-Unis. En France, on estime qu’environ onze millions de ces examens sont réalisés chaque année. Face à cette explosion, la question des risques liés aux rayonnements refait surface. Une nouvelle étude parue dans The New England Journal of Medicine vient justement de quantifier ce « coût caché » : elle suggère qu’un cas de cancer sur dix chez l’enfant pourrait être attribuable aux radiations mentionnées. Faut-il s’inquiéter d’un chiffre aussi important ? Comment ce risque se compare-t-il aux autres sources de radiation, et que faire pour le réduire sans renoncer aux outils favorisant le diagnostic ?

L’étude nord-américaine a suivi 3,7 millions d’enfants nés entre 1996 et 2016 sur son continent. Les chercheurs ont mesuré la dose de rayonnement reçue par la moelle osseuse, exprimée en milligrays (mGy), qui quantifient l’énergie déposée dans un tissu, et analysé la survenue de cancers hématologiques comme les leucémies et les lymphomes. Leur constat : plus la dose cumulée est élevée, plus le risque croît. Les enfants ayant reçu entre 50 et 100 mGy voyaient leur risque relatif multiplié par environ 3,6. Selon les auteurs, environ 10 % des cancers du sang observés dans cette cohorte pourraient être attribués à l’imagerie. En termes de risque absolu, cela correspondait à une incidence cumulée de 55,1 cancers hématologiques pour 10 000 enfants exposés, contre 14,3 pour 10 000 chez les non exposés, soit un excès de 40,8 cas pour 10 000 enfants (environ 0,4 % supplémentaires). Ces chiffres frappent les esprits, mais ils reflètent un passé révolu : l’étude s’arrête en 2017 et repose sur des scanners souvent installés dans les années 2000, bien plus irradiants que les machines utilisées aujourd’hui. De plus, les grandes études épidémiologiques sont sujettes à des biais, notamment de sélection : les enfants subissant plusieurs scanners sont souvent déjà atteints de maladies graves, ce qui peut exagérer statistiquement le lien entre exposition et cancer.

Ce surrisque n’est pas une réelle découverte. Une étude européenne EPI-CT a déjà analysé plus de 658 000 enfants ayant subi des scanners de la tête, avec une dose moyenne de 38 mGy au cerveau par examen. Elle a recensé 165 tumeurs cérébrales malignes et estime qu’un seul de ces examens pourrait induire, pour 10 000 enfants, un cas supplémentaire de tumeur dans les cinq à quinze années suivantes. L’ASNR indique aussi qu’en France, environ 100 000 ces scanners sont réalisés chaque année chez les enfants de 0 à 15 ans. Si les doses pouvaient être réduites de moitié, l’excès de risque attendu serait très limité (quelques cas supplémentaires sur une décennie), dans un contexte global de milliers de tumeurs survenant spontanément. De quoi relativiser et rassurer les parents inquiets face à des titres parfois sensationnalistes et sans nuance.

Pour mieux situer les doses, rappelons que l’exposition naturelle aux rayonnements est en moyenne de 2 à 4 mSv 1 par an, principalement liée au radon présent dans l’air des habitations et aux roches granitiques dans certaines régions comme la Bretagne, où l’irradiation naturelle peut atteindre localement 5 à 7 mSv par an. Les rayons cosmiques contribuent aussi, surtout en altitude ou lors des vols aériens. À titre de comparaison, un vol Nice–New York de six heures représente environ 0,02 mSv, une dose proche de ce que délivre une radiographie pulmonaire. Les aliments comme les fruits de mer apportent une dose très faible et le tabac expose également, mais ces apports restent mineurs comparés au radon. Une radiographie de l’abdomen correspond à environ 0,7 mSv, soit trois à quatre mois d’irradiation naturelle. Un scanner de la tête délivre en moyenne 1,6 à 2 mSv, l’équivalent de huit à dix mois de rayonnement naturel ou 100 longs courriers. Un scanner thoracique adulte est plutôt autour de 6 mSv, soit environ deux ans et demi d’exposition naturelle. Une tomodensitométrie de l’abdomen ou de la colonne lombaire atteint 7 à 8 mSv, soit environ trois années de rayonnement naturel.

La bonne nouvelle, c’est que les machines de 2025 n’ont plus rien à voir avec celles d’il y a vingt ans. On parle désormais de scanners dits « basse dose ». Les innovations permettent de réduire l’irradiation tout en maintenant, voire en améliorant, la qualité des images. On utilise la modulation automatique du faisceau, des filtres adaptatifs, des détecteurs plus sensibles, et des reconstructions d’image assistées par algorithmes ou intelligence artificielle. Certains hôpitaux disposent déjà de scanners à comptage photonique capables de diminuer la dose d’environ 50 % tout en offrant une excellente résolution. Les autorités sanitaires françaises constatent une baisse continue des niveaux de référence diagnostiques entre 2016 et 2021 et encouragent des valeurs encore plus basses pour les enfants.

Malgré tout, pour que les progrès technologiques se traduisent concrètement par une réduction des doses, il est essentiel de renouveler régulièrement les appareils, idéalement tous les cinq à sept ans. Si la tarification des actes techniques est trop compressée, par exemple avec la réduction envisagée de 11 % dans la loi de financement de la Sécurité sociale, cela pourrait ralentir l’investissement dans du matériel moderne et compromettre l’effort de diminution des doses reçues par les patients.

En conclusion pour les parents, le message est rassurant mais demande de rester attentif : un scanner bien paramétré sur une machine récente délivre une dose faible, souvent inférieure ou comparable à l’irradiation naturelle annuelle. Lorsqu’un médecin prescrit un scanner, c’est parce qu’il attend un bénéfice diagnostique majeur. Plutôt que de craindre l’examen, il vaut mieux questionner son utilité, vérifier s’il existe une alternative sans rayons comme avec une échographie ou une IRM et s’assurer que l’appareil est moderne et adapté à l’enfant. Le principe ALARA (« As Low As Reasonably Achievable » ou aussi bas que raisonnablement possible) doit toujours guider la pratique. L’histoire de l’imagerie médicale n’est pas celle de la peur, mais celle du progrès réfléchi. Les scanners d’hier irradiaient beaucoup plus ; ceux d’aujourd’hui, bien utilisés, protègent tout en permettant de voir encore mieux.

︎

︎L’article Scanners pédiatriques, pas d’affolement ! est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(616): getContents()

#19 lib/contents.php(79): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(182)

mruac

This is usually caused by an incorrectly constructed http request.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/400

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(152): BlueskyBridge->resolveHandle()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(599): getContents()

#19 lib/contents.php(106): HttpException::fromResponse()

#20 lib/http.php(34)

mruac

Imaginez une génération qui a grandi en découvrant, incrédule, les prémices de l’informatique personnelle. Des quinquas qui, enfants, bavaient devant les publicités pour la première console de jeux offrant la possibilité de se démener, manette en main, face au préhistorique « Pong » ; puis, adolescents, ont vu les cafés commencer à se débarrasser de leurs flippers au profit de jeux d’arcade comme Space Invaders, Asteroids, puis Pac-Man et Tetris. La même qui a appris le CD-ROM, puis les délices de ces ordinateurs dépourvus d’O.S., dont il fallait programmer chaque pixel d’action en Basic, puis en Pascal, tel le Sinclair ZX 81. Et ce avant l’arrivée du fameux Atari 520 ST et du premier Mac, avec leur processeur Motorola cadencé à 7,8 MHz et leur RAM figée à… 128 Ko, pour le second.

Deux révolutions qui ont forgé l’avenir de ces ancêtres du travail face aux écrans, alimenté par la navigation sur les logiciels des années 1980 et 1990, et qui, aujourd’hui, apporte une touche d’expérience unique dans un monde boosté par l’intelligence artificielle. En France comme en Europe, les seniors (55-64 ans) redessinent le paysage du travail, particulièrement dans le secteur tertiaire. Leur maîtrise pionnière des outils numériques et leur savoir-être affûté par des décennies d’expérience en font des acteurs précieux pour les entreprises. Bien plus qu’un simple atout, ils incarnent un pont entre tradition et innovation, contribuant à une économie plus équilibrée face au vieillissement démographique.

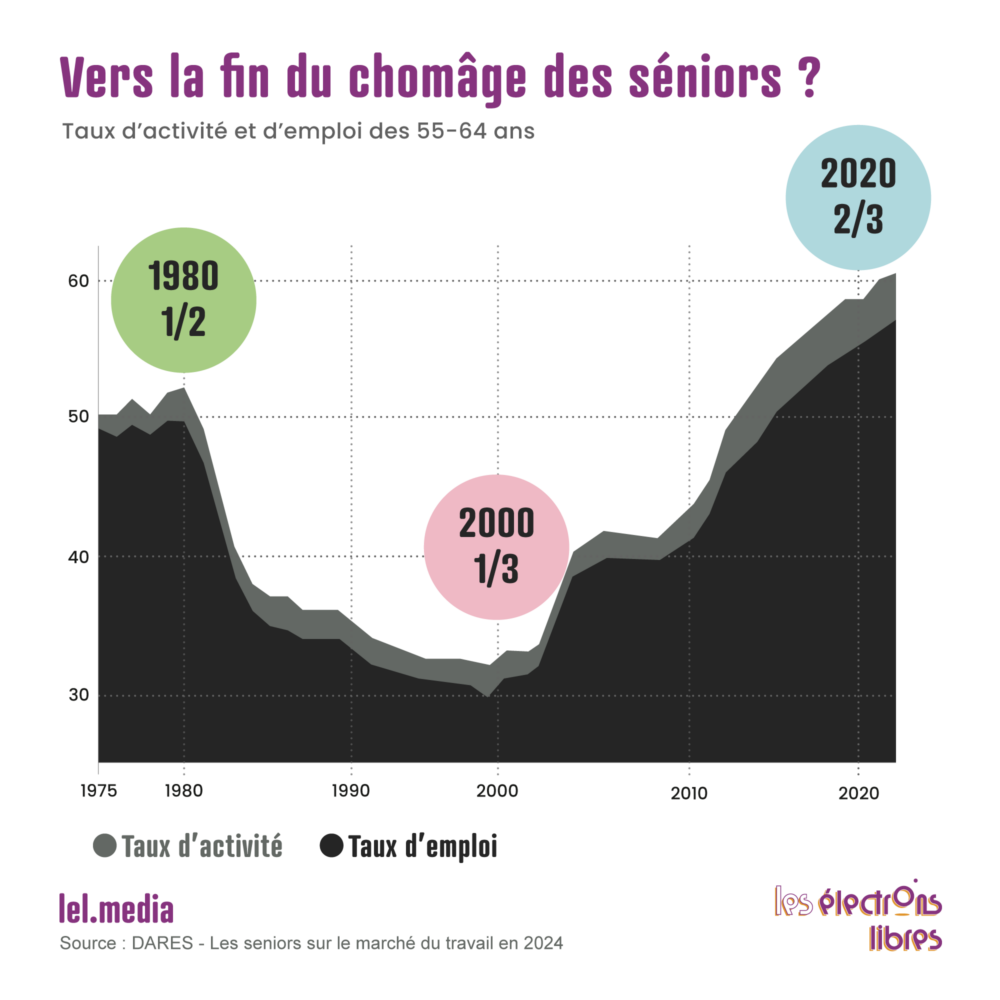

Même si notre pays reste à la traîne par rapport à nos voisins, l’emploi des seniors atteint des sommets historiques : 60,4 % des 55-64 ans étaient actifs en 2024. Un bond de 2 points en un an et de plus de 12,4 points en dix ans ! Le secteur tertiaire, qui regroupe 70 % de ces travailleurs, est leur terrain de prédilection.

Pourquoi un tel engouement ? Cette génération, née entre 1965 et 1975, s’adapte avec aisance aux technologies modernes, y compris l’IA. Comme le souligne France Travail, « L’expertise de ces salariés, dépositaires des savoirs de l’entreprise, se caractérise par une certaine vision stratégique et une capacité de prise de recul forgées au fil des années. »

Mais ce n’est pas tout. Les réformes des retraites et les incitations fiscales encouragent cette dynamique, tout comme le désir des seniors de transmettre leur expertise. Dans les métiers du conseil, de la formation ou des services numériques, 80 % d’entre eux se disent motivés à partager leur savoir. Et ça fonctionne dans les deux sens : les jeunes forment leurs aînés aux dernières innovations technologiques, tandis que les seconds leur offrent fiabilité et sens de la collaboration. Résultat : 63 % des actifs estiment que ce mélange générationnel booste l’innovation tout en renforçant la cohésion des équipes. Un véritable cercle vertueux.

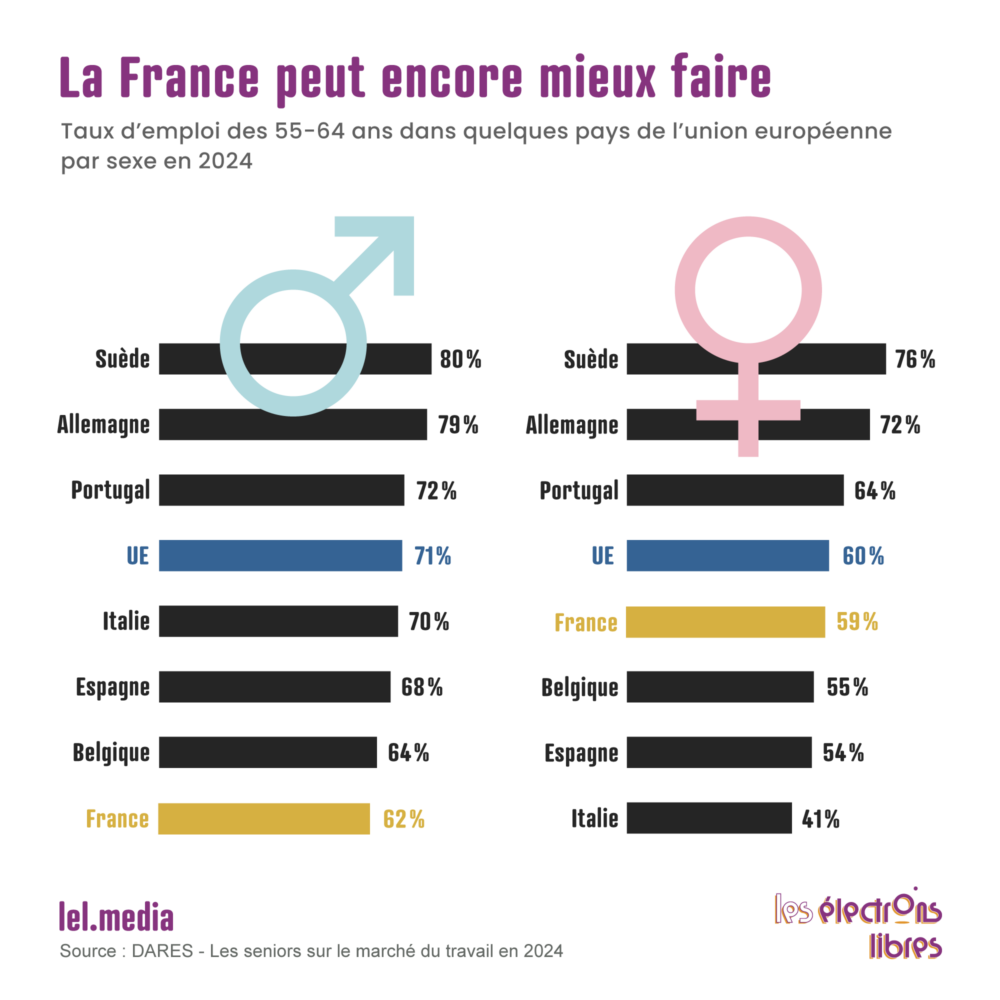

À l’échelle européenne, les seniors ne sont pas en reste. Avec un taux d’emploi dépassant les 75 % (pour les 55-64 ans), des pays comme la Suède et l’Allemagne sont en tête de peloton. Sans doute l’une des raisons ayant conduit la ministre de l’Économie d’outre-Rhin, Katherina Reiche, à envisager de repousser l’âge de départ à la retraite de ses concitoyens à 70 ans, même si ce sont essentiellement des préoccupations budgétaires qui dictent cette volonté.

Là encore, l’exposition précoce à l’informatique joue un rôle clé. Depuis 2010, le nombre de seniors actifs en Europe est passé de 23,8 millions à près de 40 millions en 2023. Dans des pays comme les Pays-Bas, des programmes de mentorat inversé permettent même aux concernés n’ayant pas immédiatement pris le virage du numérique de partager leur expérience tout en se formant aux outils modernes, compensant ainsi les limites de l’IA par leur intuition et leur recul. Car prompter est essentiellement un art du questionnement, dont l’âge est souvent la clé de la maîtrise.

Une idée confirmée par une large étude publiée par le FMI en avril dernier, qui stipule : « Cela suggère que, pour un niveau d’éducation donné, les travailleurs plus âgés peuvent bénéficier davantage de l’adoption de l’IA que les cohortes plus jeunes, car les premiers sont relativement plus concentrés dans les occupations à forte exposition et forte complémentarité. »

Contrairement aux salariés nés entre 1940 et 1950, dont le taux d’emploi jusqu’aux années 2010 stagnait entre 40 % et 45 % en raison d’une exposition limitée à l’informatique et de politiques de préretraites massives, la cohorte actuelle gagne de 15 à 20 points.

Cette génération antérieure, souvent perçue comme réfractaire au numérique, subissait une exclusion structurelle, avec peu d’accès aux outils bureautiques émergents. Une analyse confirmée par David Autor et David Dorn, en 2009, dans l’American Economic Review, montrant que les études pointaient cette révolution comme un obstacle soudain à l’adaptation technologique des plus de 55 ans : un âge se présentant, en France, comme une barrière quasi infranchissable dans la quête d’un nouvel emploi après la perte du précédent.

Aujourd’hui, l’entrée précoce sur le marché durant le boom du PC permet une adaptation plus fluide, transformant les seniors en atouts pour l’IA, où leur vision humaine complète l’automatisation. Surtout, comme le précise aussi l’étude du FMI déjà citée : « Plusieurs caractéristiques des emplois à forte exposition à l’IA correspondent aux préférences des travailleurs plus âgés. Au cours des trois dernières décennies, il y a eu une augmentation générale des emplois adaptés à ces personnes, caractérisés par une activité physique moins exigeante, des niveaux de danger au travail plus faibles et un rythme d’activité modéré […] Ces caractéristiques sont attrayantes pour les travailleurs visés et s’alignent avec les gains positifs de leurs capacités cognitives dans le cadre d’un vieillissement en meilleure santé […], d’autant plus que ces emplois exposés à l’IA offrent généralement des revenus plus élevés. »

Ce shift générationnel réduit les discriminations et valorise l’expérience, avec 90 % des seniors engagés dans le transfert de compétences.

Mais tout n’est pas encore rose. Assez logiquement, seul le secteur tertiaire est touché par cette grâce en faveur des grands aînés. Selon la DARES, dans l’agriculture et le secondaire (industrie, construction), la situation de l’emploi des seniors reste très dégradée en France, avec une stagnation ou une baisse relative des effectifs depuis les années 2010. Une tendance observée dans la plupart des pays de l’OCDE. Les travailleurs âgés y sont sous-représentés en raison de la pénibilité physique accrue et des exigences en mobilité, limitant les embauches à moins de 10 % des postes. Cette disparité persiste en 2024-2025 et s’accompagne, dans tous les secteurs, de la subsistance de freins culturels à l’emploi, malgré l’embellie décrite dans cet article. France Travail note d’ailleurs : « Encore trop peu d’entreprises déploient une culture senior friendly. »

D’ici 2030, l’emploi des seniors dans le tertiaire pourrait atteindre 75 % en France et 80 % en Europe, porté par l’IA et des formations adaptées. Dans des secteurs comme la cybersécurité ou le conseil digital, leur expérience historique devient un atout pour anticiper les disruptions. Les initiatives gouvernementales, comme la valorisation des salariés expérimentés lancée en 2025, promettent de réduire le chômage senior à moins de 5 %, tout en boostant le PIB de 2 à 3 % grâce à une productivité intergénérationnelle.

À voir, tout de même…

Il n’en demeure pas moins que cette génération, pionnière du numérique, ouvre la voie à une économie où l’expérience et l’innovation se nourrissent mutuellement. En créant des espaces de collaboration, comme des comités mixtes, les entreprises peuvent tirer le meilleur de chaque époque.

Les seniors ne sont pas seulement dans le coup. Ils sont au cœur de la transformation, prêts à façonner un avenir où chacun peut trouver sa place sur le marché de l’emploi.*

(Ce qui arrange votre rédacteur en chef, né en 1968, et ayant l’éternelle nostalgie de ses parties de Pong…)

L’article Emploi : la nouvelle jeunesse des séniors ! est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Soyons honnêtes : l’Europe a en grande partie loupé le train du numérique. Pas de GAFAM européen, pas de suite bureautique, aucun moteur de recherche ni réseau social majeur. Pendant que la Silicon Valley transformait le monde, nous regardions passer les trains. Nos talents partaient s’exiler outre-Atlantique, nos investissements restaient frileux et nos champions se faisaient racheter avant même d’atteindre leur majorité. De quoi constater avec amertume l’existence d’un écart qui pourrait sembler insurmontable pour l’Europe.

Mais voilà qu’une nouvelle course est lancée : celle de l’intelligence artificielle. Et le Vieux Continent a compris qu’il pouvait y participer. Les jeux ne sont pas encore faits. Les positions ne sont pas figées. Et surtout, nos atouts — la qualité de notre recherche, la force de nos ingénieurs — s’affirment. Notre exigence réglementaire, elle, reste un handicap… à moins que l’Europe ne réussisse à l’imposer au monde entier, auquel cas nos start-ups pourraient avoir un coup d’avance.

Décembre 2023 : Mistral AI est valorisée 2 milliards d’euros. Septembre 2025 : 11,7 milliards. En moins de deux ans, cette start-up française qui développe ses propres LLM a multiplié sa valeur par six, devenant au passage la première décacorne tricolore. Ce n’est pas juste une histoire de levée de fonds spectaculaire, c’est le symbole que l’Europe peut créer ses propres leaders de l’IA générative.

L’approche de Mistral ? Jouer la carte de la transparence et de l’open source face aux géants américains. Proposer une alternative qui respecte le RGPD plutôt que de le contourner. Faire de la souveraineté des données un atout commercial plutôt qu’une contrainte bureaucratique. Pour les entreprises européennes qui ne veulent pas confier leurs informations sensibles à des serveurs américains ou chinois, c’est une aubaine. Pour les citoyens soucieux de leurs données personnelles, c’est rassurant. Pour l’Europe, c’est stratégique.

Et Mistral n’est pas seule. Hugging Face, cette autre pépite française devenue « le GitHub de l’IA ». Concrètement ? Une plateforme collaborative et open source qui démocratise l’intelligence artificielle en offrant une bibliothèque géante de modèles préentraînés. Au lieu de créer son IA de zéro, n’importe quel développeur peut y piocher des briques prêtes à l’emploi et les adapter à ses besoins. Résultat : 1,3 million de modèles hébergés, un milliard de requêtes par jour, et même Google ou Meta y publient leurs créations. Avec une valorisation de 4,5 milliards de dollars, Hugging Face est devenue une infrastructure incontournable de l’écosystème mondial de l’IA et l’une des rares start-ups du secteur ayant déjà atteint son seuil de rentabilité.

Le phénomène dépasse largement nos frontières. À Londres, Synthesia révolutionne la production vidéo : des avatars numériques ultra-réalistes qui parlent toutes les langues, sans caméra ni acteur. Résultat ? 60 % des entreprises du Fortune 100 utilisent leur technologie pour leurs communications internes. Valorisation : 2,1 milliards de dollars.

En Suède, Lovable permet à n’importe qui de créer un site web fonctionnel simplement en décrivant ce qu’il veut. Au Royaume-Uni, PhysicsX applique l’IA à la simulation physique pour accélérer l’innovation en ingénierie. En Allemagne, DeepL offre des traductions d’une qualité qui fait rougir les géants américains, tandis que Black Forest Labs a développé FLUX Kontext, l’un des modèles d’édition d’images les plus performants au monde : il suffit de lui dire « change la couleur de la voiture en rouge » pour qu’il modifie précisément cet élément sans toucher au reste de l’image. Sans oublier Wayve, qui enseigne aux voitures à conduire seules dans les rues londoniennes.

Ces start-ups ne sont pas des imitations tardives de modèles américains. Elles explorent des niches, innovent selon des approches différentes et répondent à des besoins spécifiques. Elles construisent un écosystème diversifié où chacun apporte sa pierre à l’édifice global de l’IA européenne.

Cette dynamique ne sort pas de nulle part. La France compte désormais 30 licornes, contre zéro en 2013. Ce changement quantitatif masque une transformation plus profonde : l’émergence d’une génération d’entrepreneurs et d’investisseurs qui ont appris à gérer des hypercroissances. Les fondateurs de Criteo, Fotolia, Datadog, Zenly, BlaBlaCar ou OVHcloud créent de nouvelles entreprises ou investissent dans la génération suivante. Les ingénieurs qui ont bâti ces succès lancent leurs propres projets.

Ce cercle vertueux, la Silicon Valley le connaît depuis des décennies. Chez nous, il commence à peine à tourner. Mais il tourne. Les gouvernements européens l’ont compris, et l’UE elle-même change de posture, passant du rôle de régulateur méfiant à celui d’accélérateur volontariste, comme en témoigne l’AI Summit organisé à Paris, il y a peu, réunissant tous les acteurs du secteur.

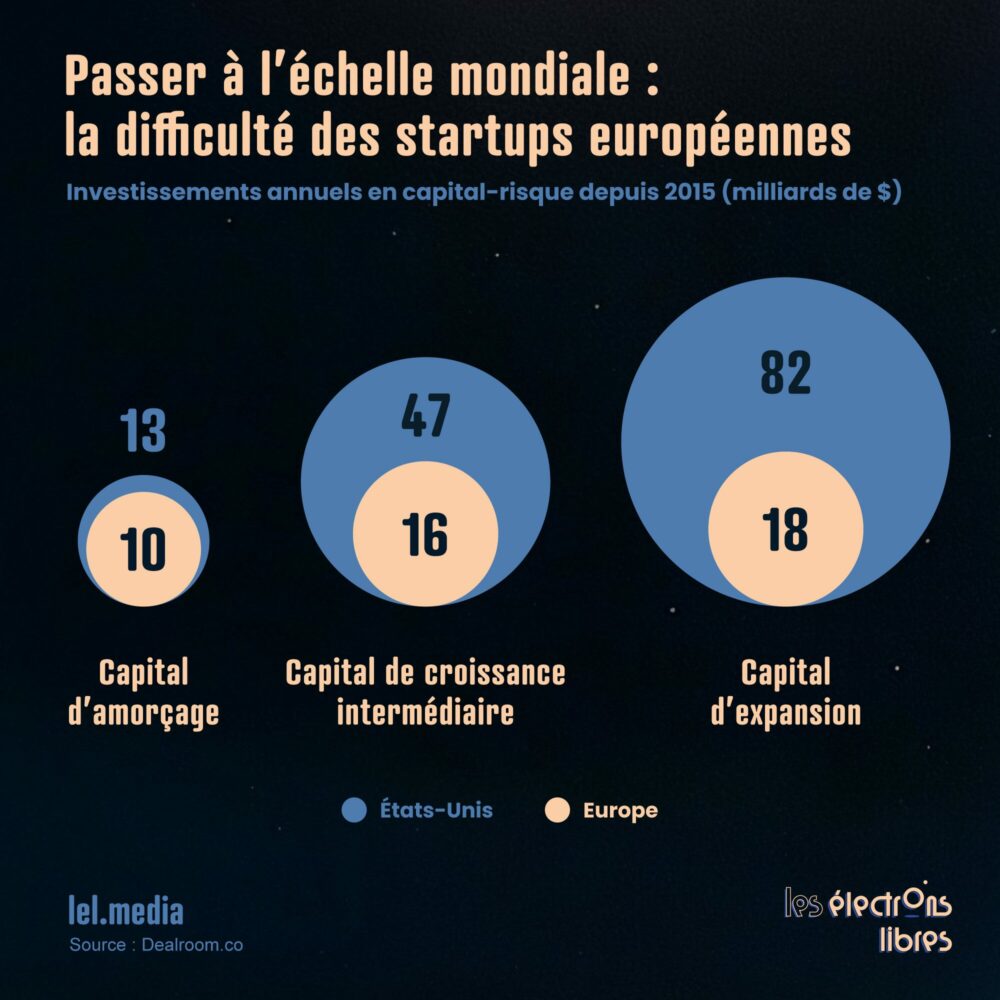

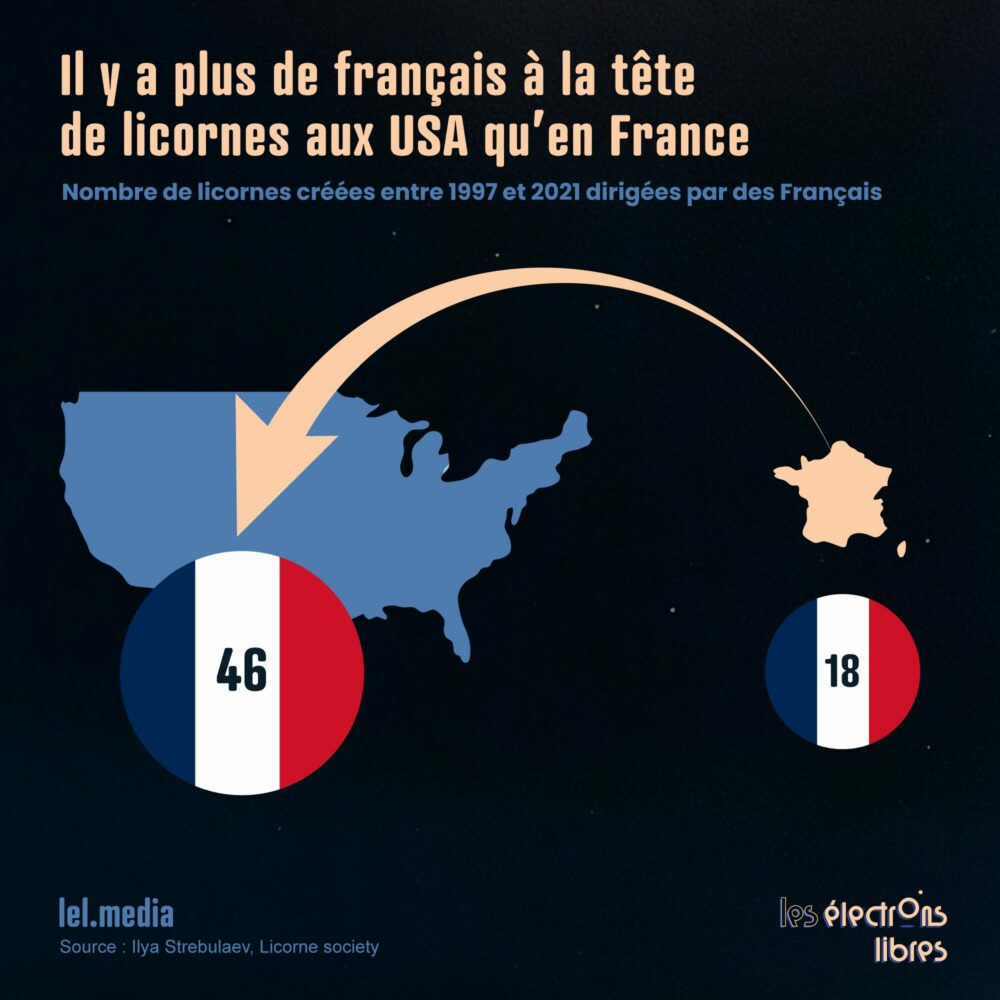

Pourtant, le tableau n’est pas sans ombres. Les start-ups européennes brillent en phase d’amorçage et en séries A et B. Mais quand vient le moment de passer à l’échelle, de lever des centaines de millions pour conquérir le monde, l’argent se raréfie. Les fonds américains et asiatiques prennent alors le relais, imposant souvent un déménagement du siège social vers des cieux plus cléments fiscalement. Or, la réalité est têtue : avant 2021, nos entrepreneurs ont créé 46 licornes… mais aux États-Unis. Seulement 18 en France.

La fiscalité sur les capitaux et sur les hauts salaires, pourtant indispensable pour attirer les meilleurs ingénieurs mondiaux, reste parmi les plus élevées du monde. Une situation qui ne pourrait qu’empirer en cas d’instauration de la suicidaire taxe Zucman, agitée sans discernement ces dernières semaines, et qui s’en prend directement au capital des entreprises.

Pendant ce temps, la compétition ne s’arrête pas. La Chine, en État stratège omniprésent, injecte des milliards dans ses pépites nationales, tandis que les États-Unis gardent une avance confortable en capacité de calcul et en capitaux disponibles. Même des pays comme les Émirats arabes unis ou Singapour se positionnent agressivement sur le secteur, tandis que l’Inde, pourtant très dépendante du secteur informatique, semble avoir totalement raté le virage IA.

Alors oui, l’Europe a en partie raté la révolution numérique des années 2000. Mais l’histoire ne se répète jamais à l’identique. Nous avons des start-ups qui maîtrisent les fondamentaux. Un écosystème se met en place, des champions émergent. Tirons les leçons du passé pour les aider à grandir.

Mais attention, il serait tragique de saboter cette dynamique par frilosité fiscale ou rigidité réglementaire. L’enjeu n’est pas seulement économique — même si les emplois qualifiés et les exportations futures se jouent maintenant. Il est aussi stratégique : dans un monde où l’IA va structurer tous les secteurs, de la santé à la défense en passant par l’éducation, ne pas avoir nos propres fleurons, c’est accepter de dépendre entièrement de puissances étrangères.

Les Européens qui s’inquiètent de la domination américaine sur nos vies numériques devraient être les premiers à soutenir nos start-ups d’IA et nos acteurs du cloud souverain. Ceux qui veulent protéger nos données personnelles devraient applaudir Mistral. Ceux qui rêvent de souveraineté technologique devraient faciliter, pas entraver ni dénigrer, l’essor de notre écosystème.

L’Europe a longtemps été spectatrice. Aujourd’hui, elle est sur scène. À nous de lui donner les moyens de jouer les premiers rôles plutôt que de lui couper les jambes au moment où elle s’élance enfin.

L’article Le vent de l’IA souffle sur l’Europe est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Projet Arcadie @projetarcadie.com posted:

Une alerte a été déclenchée dans l'Orne

www.alerte-enlevement.justice.gouv.fr

Une alerte a été déclenchée