Anya Chalina (@anyachalina@mastodon.art) - Mastodon.ART

(Permalink)

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(616): getContents()

#19 lib/contents.php(79): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(182)

mruac

Le monde traverse une mutation démographique sans précédent. Près des deux tiers de la population mondiale vivent désormais dans des zones où la fécondité se situe sous le seuil de renouvellement des générations. Ce phénomène, qui s’est accéléré au cours des deux dernières décennies, touche maintenant l’ensemble de la planète avec une ampleur et une rapidité qui dépassent toutes les prévisions.

La Chine illustre de manière spectaculaire cet hiver démographique. Le pays a enregistré une baisse de 40,1 % des naissances entre 2010 et 2024. Le vieillissement accéléré de sa population devrait la voir diminuer de 200 millions d’habitants entre 2024 et 2054.

Le Vieux Continent, lui, n’a jamais aussi bien porté son nom. L’Union européenne a poursuivi en 2024 sa chute démographique avec environ 3,56 millions de naissances enregistrées, pire que l’année précédente. Cette érosion continue place désormais l’Europe dans une situation inédite. Pour la première fois de son histoire, l’UE a enregistré moins de naissances que les États-Unis, malgré ses 120 millions d’habitants supplémentaires. Certaines de ses régions, comme le nord-ouest de l’Espagne ou la Sardaigne, sont déjà passées sous le seuil d’une fécondité inférieure à un enfant par femme.

Traditionnellement considérée comme le meilleur élève européen en matière de natalité, la France voit aussi son statut vaciller. En 2024, 663 000 bébés sont nés en France, soit 21,5 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic des naissances. En 2024, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’est établi à 1,62 enfant par femme, bien en dessous des 2,1 enfants par femme nécessaires pour le renouvellement des générations.

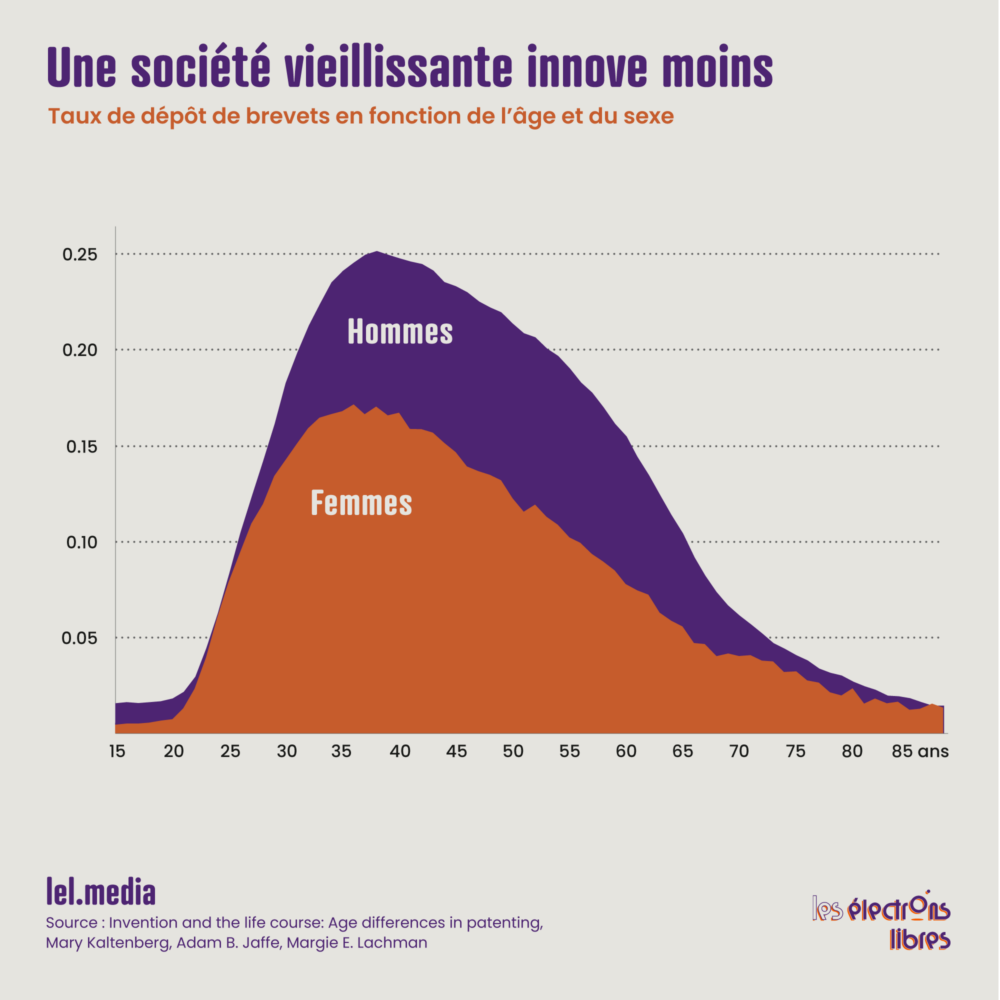

Les conséquences de cet hiver démographique seront immenses. Les systèmes sociaux seront bouleversés par une chute du nombre d’actifs et une explosion de la proportion de seniors. Comment les systèmes de retraite par répartition, construits lors de périodes de forte natalité, pourront-ils survivre avec un ratio d’un cotisant pour un retraité ? La croissance économique sera également très ralentie par les pénuries de travailleurs et la chute du nombre de jeunes, moteurs des innovations disruptives qui enrichissent tout le monde.

Le 1er septembre 2025, des dizaines de milliers de familles françaises ont découvert une mauvaise surprise sur leur facture de crèche. Le tarif horaire maximum est brutalement passé de 4,33 euros à 5,26 euros — une hausse de 21 % d’un seul coup, alors qu’il n’était que de 3,71 euros en 2023. Un bond de 42 % en deux ans !

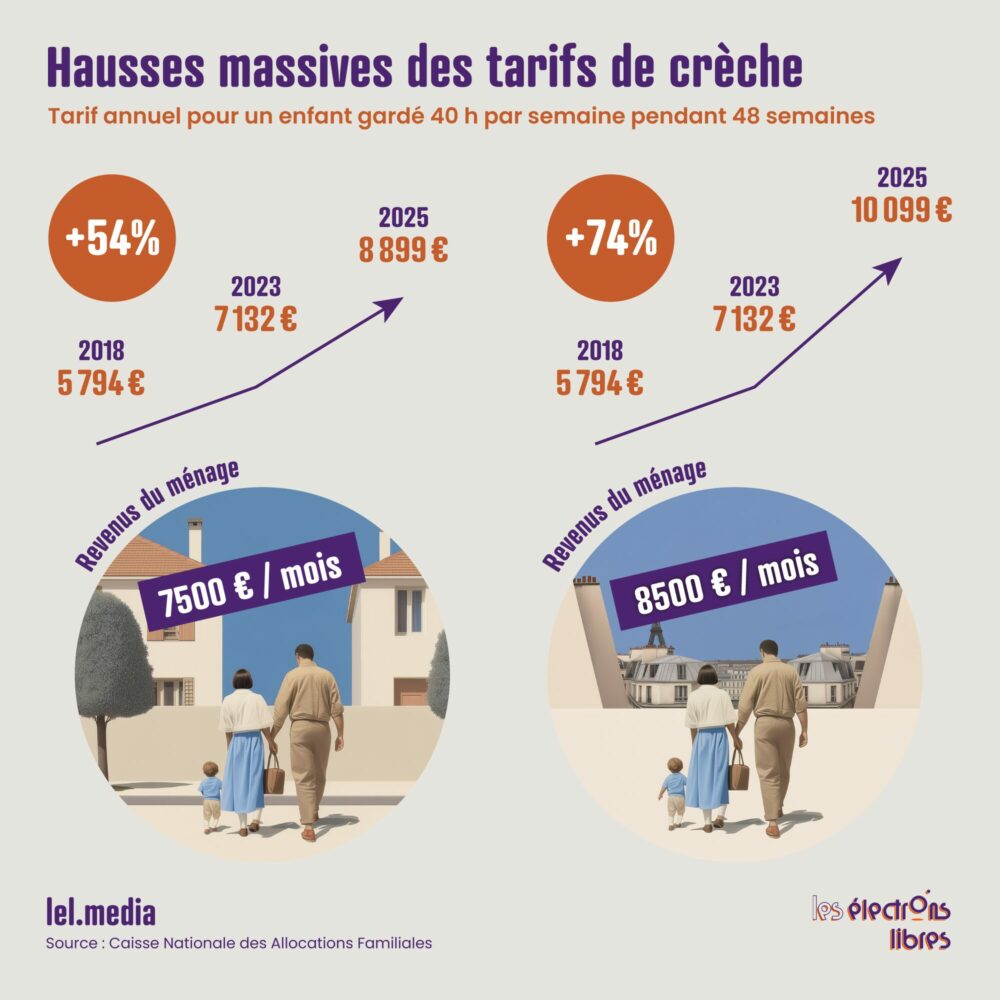

Prenons un exemple concret. Une famille parisienne gagnant 8 500 euros ou plus par mois avec un enfant gardé 40 heures par semaine pendant 48 semaines par an payait environ 7 100 euros annuels en 2023. Aujourd’hui, elle débourse 10 100 euros — soit 3 000 euros de plus par an. Depuis 2018, l’augmentation atteint… 74 %, alors que l’inflation n’était que de 18 % — une hausse quatre fois supérieure à l’inflation.

Pour un couple biactif gagnant 7 500 euros par mois (3 750 euros chacun, soit des revenus confortables mais loin d’être fortunés — on parle de cadres confirmés, d’enseignants agrégés, d’infirmières en catégorie A), la facture a augmenté de 1 767 euros par an entre 2023 et 2025 (+25 %). En remontant à 2018, leur facture annuelle était de 5 794 euros : en sept ans, elle a explosé de 3 105 euros, soit une hausse de 54 %.

Comment ces prix fonctionnent-ils ? Le tarif de crèche se calcule en multipliant vos revenus mensuels par un taux d’effort qui dépend du nombre d’enfants. Mais il existe un « plafond de ressources » : même si vous gagnez davantage, le calcul s’effectue sur la base de ce plafond. Or, celui-ci a explosé : en 2018, il était de 4 874,62 euros par mois. Il est passé à 6 000 euros en 2022 (+23 %), puis à 7 000 euros en septembre 2024 (+17 % supplémentaires), et enfin à 8 500 euros en septembre 2025 (+21 % de plus).

Ce sont précisément ces familles de classe moyenne et moyenne supérieure qui hésitent entre un 2e ou un 3e enfant pour cause de contraintes financières. En plein hiver démographique, c’est à elles qu’on envoie un mauvais signal : renoncez à vos projets d’enfants car vous serez de moins en moins aidés. Et pourtant, ces bambins restés à l’état d’idées auraient été parmi les contribuables de demain. Voilà notamment comment la France dévore son avenir.

Et, bien entendu, ces hausses massives de tarifs ont été décidées par le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), sans débat parlementaire, sans vote à l’Assemblée nationale, ni campagne électorale où ces mesures auraient pu être débattues.

Le communiqué officiel est d’une sobriété bureaucratique glaçante : « Par décision du conseil d’administration de la Cnaf, pour ce qui est du budget 2025 du Fonds national d’action sociale (Fnas), le plafond de ressources mensuelles sera relevé à 8 500 euros à compter du 1er septembre 2025. » Point final. Aucune consultation des familles concernées, aucune étude d’impact publiée, aucun débat démocratique.

Il y a là un problème démocratique majeur. Comment un organe composé de partenaires sociaux non élus peut-il prendre des décisions aussi structurantes pour l’avenir démographique du pays, alors que le plus petit choix ministériel engageant les finances publiques doit passer par la voie législative ? Quel mécanisme de légitimité politique leur donne un tel pouvoir opaque sur le portefeuille de centaines de milliers de familles ?

Comme si l’augmentation des tarifs de crèche ne suffisait pas, le 1er septembre 2025 a également vu entrer en vigueur une réforme majeure du Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Cette aide de la CAF concerne les familles qui font garder leurs enfants par une assistante maternelle ou une garde à domicile – soit des centaines de milliers de foyers privés de places en crèche.

Jusqu’en août 2025, le CMG fonctionnait avec des montants fixes selon les tranches de revenus, avec un minimum garanti de 203,62 euros par mois jusqu’aux trois ans de l’enfant. Depuis septembre, le montant de l’aide diminue progressivement avec les revenus, et peut même tomber à zéro pour les familles aisées.

Au-delà de la baisse des montants, la réforme recèle plusieurs pièges. D’abord, les plafonds horaires : pour bénéficier du CMG, la garde ne doit pas coûter plus de 8 euros de l’heure pour une assistante maternelle, 15 euros pour une garde à domicile. Dans les grandes métropoles où une assistante maternelle qualifiée facture a minima 10 euros de l’heure, tout le surplus reste à la charge des familles — y compris les cotisations sociales.

Ensuite, la suppression du minimum garanti. Avant, 203,62 euros étaient assurés jusqu’aux trois ans de l’enfant. Désormais, de nombreuses familles se retrouvent brutalement sans aucune aide. Enfin, plus grave, la disparition des majorations pour parents isolés ou en situation de handicap, qui protégeaient les situations fragiles parmi les revenus moyens.

Au final, 43 % des familles sont perdantes, avec une aide réduite de 32 euros par mois en moyenne selon un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge rapporté par l’UNAF. Pour certaines, c’est bien pire : un couple gagnant 6 000 euros par mois avec 90 heures de garde mensuelle voit son CMG chuter de 204 euros à 158 euros — soit 552 euros par an.

Ces mesures de septembre 2025 s’inscrivent au cœur d’une décennie consacrée à méthodiquement détricoter la politique familiale française. Petit tour d’horizon de ce sabotage en bande désorganisée…

2013-2014 : Abaissement du plafond du quotient familial (l’avantage fiscal par enfant à charge) de 2 334 euros à 1 500 euros par demi-part, touchant plus d’un million de foyers avec 546 euros d’impôts supplémentaires en moyenne. Gel de la prime à la naissance et de l’allocation de base de la PAJE (l’aide mensuelle versée dès la naissance). Modulation de cette allocation de base selon les revenus : pour les familles dépassant un certain seuil, le montant est divisé par deux.

2015 : Rupture historique. Après 70 ans d’universalité, les allocations familiales sont modulées selon les revenus : divisées par deux pour les parents gagnant plus de 6 000 euros par mois, par quatre au-delà de 8 000 euros. Parallèlement, la durée du congé parental indemnisé est réduite d’un an pour les couples ayant deux enfants ou plus.

2024-2025 : Les hausses de tarifs de crèche et la réforme du CMG achèvent de pénaliser les familles des classes moyennes et moyennes-supérieures.

Le bilan est glaçant : en dix ans, les familles biactives avec des revenus moyens supérieurs ont subi une baisse de leurs allocations, une hausse de leurs impôts, une réduction de leur congé parental, et maintenant une explosion des coûts de garde.

Ce que nous vivons est rien de moins qu’une rupture idéologique majeure. Le programme du Conseil national de la Résistance avait posé en 1945 un principe fondateur : l’universalité des prestations familiales, servies sans condition de ressources selon un principe de solidarité horizontale. Les allocations n’avaient pas vocation à être redistribuées des riches vers les pauvres (rôle de l’impôt), mais à soutenir toutes les familles avec enfants, quelle que soit leur situation. Un principe très largement réaffirmé au début d’une Ve République inspirée par la politique nataliste menée par le premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré. La réforme de 2015 a brisé ce principe après 70 ans de consensus national, instaurant un mécanisme qui revient à demander aux classes moyennes et supérieures de financer par l’impôt et les cotisations des prestations dont elles ne bénéficient quasiment plus. La solidarité horizontale — des personnes sans enfants vers les familles qui construisent l’avenir — est transformée en solidarité verticale supplémentaire, dans un pays où les inégalités sont déjà grandement aplaties via un ensemble de politiques à effets redistributifs.

La France saborde un modèle nataliste qui a brillamment fonctionné. En février 2025, Lyman Stone, démographe à l’Institute for Family Studies, a publié une étude démontrant l’efficacité des politiques pro-natalistes historiques françaises. Son analyse porte sur 80 ans de données et compare la France à ses voisins européens aux trajectoires démographiques similaires.

L’étude conclut que les politiques natalistes françaises (flexibilité des modes de garde, avantages fiscaux massifs via le quotient familial, allocations familiales généreuses, congés parentaux) ont augmenté la fécondité française de 0,1 à 0,2 enfant par femme de manière durable depuis l’après-guerre. Cela serait-il dérisoire ? Ce serait oublier l’essentiel : les effets se cumulent à travers les générations.

Moins de naissances chaque année signifie des cohortes plus petites, donc moins de femmes en âge de procréer à la génération suivante, et ainsi de suite. Avec la politique actuelle, la France compterait aujourd’hui entre 56 et 61 millions d’habitants au lieu de 66 millions. Comme le conclut l’étude : « Des effets marginaux et modestes peuvent se révéler massifs à travers les générations, à condition que les politiques soient maintenues sur le long terme. »

Un grand nombre de Français sont aujourd’hui en vie grâce aux politiques pro-natalistes du passé. Et nous sommes en train de détruire ce précieux héritage méthodiquement, année après année, réforme après réforme, alors même que la fécondité française s’effondre à des niveaux historiquement bas.

Face à l’urgence démographique, voici trois réformes indispensables bien que loin d’être exhaustives :

Le « réarmement démographique » cher à Emmanuel Macron doit être accompagné de décisions claires et ambitieuses. Il exige un retour aux fondamentaux de 1945 : soutenir toutes les familles, sans distinction, parce que les enfants d’aujourd’hui sont l’économie, les retraites et la société de demain. La facture du renoncement se chiffrera en millions de Français qui ne naîtront jamais, et en milliards d’euros…

Cet article est le premier volet d’une série sur la démographie.

L’article Le sabotage de la politique familiale française est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

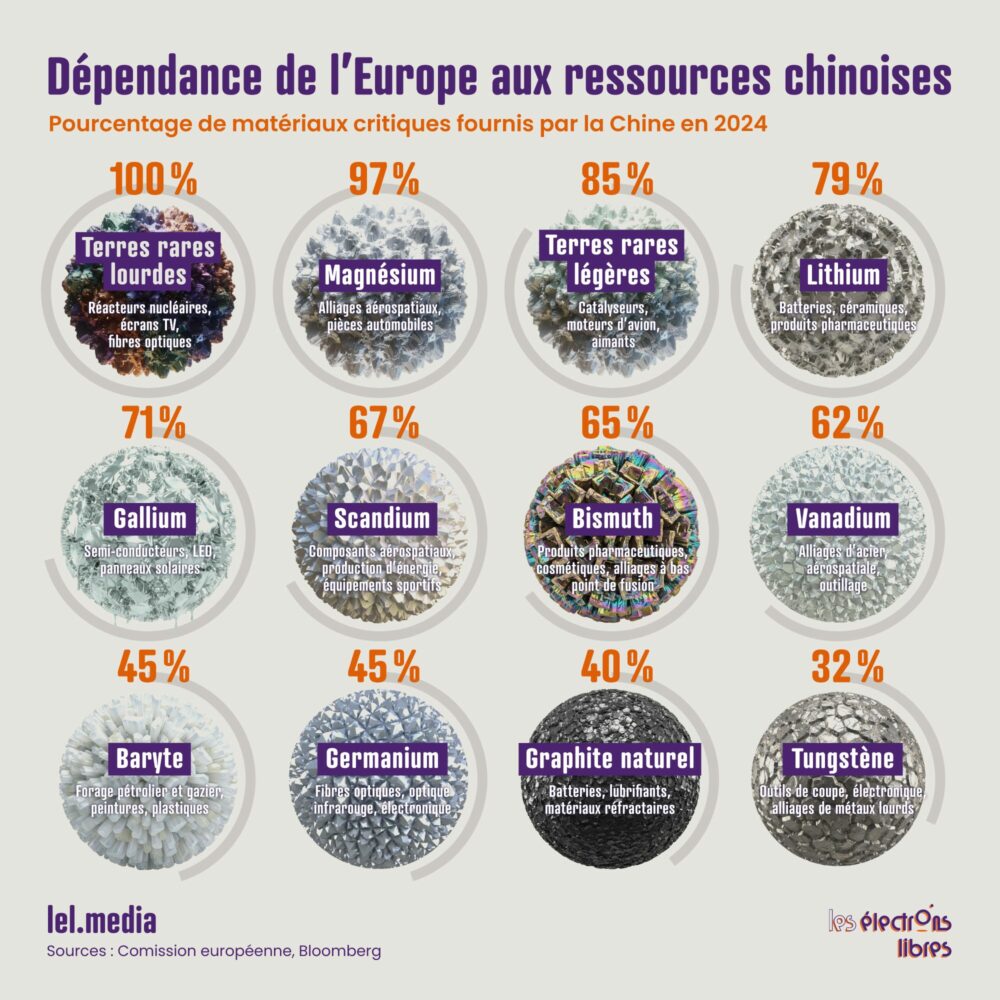

L’annonce en provenance de Pékin a provoqué une véritable déflagration dans l’industrie mondiale de la tech et de la décarbonation. Pour répondre aux droits de douanes sans cesse croissants imposés par Washington, la Chine a franchi une étape supplémentaire en imposant des contrôles renforcés sur l’exportation des technologies liées aux terres rares.

Ces mesures, entrées en vigueur immédiatement, visent l’extraction, la séparation et le raffinage de ces métaux essentiels, dont l’Empire du Milieu domine la production mondiale à hauteur de 70 % (et non 60 % comme on le lit souvent sur la base de données obsolètes). Désormais, tout transfert de ces technologies vers l’étranger requiert une autorisation préalable du ministère du Commerce chinois, avec des demandes détaillées imposées aux entreprises étrangères sous peine de sanctions. L’extraterritorialité de ces règles s’étend loin. Les produits contenant ne serait-ce que 0,1 % de ces terres issues de Chine, même assemblés ailleurs, tombent sous le coup d’une licence d’exportation. Plus qu’une simple formalité administrative, il s’agit d’une entrave aux flux vitaux de l’économie. Et une escalade dans le modus operandi de Pékin, comme nous le confirme le géopoliticien Aurélien Duchêne* : « Si la Chine maintient cette politique, ce sera un nouveau pas dans l’affirmation de son hard power économique : tout en se présentant encore comme un « hégémon bienveillant », elle n’hésite plus à manier la contrainte en usant de ses leviers de pression économiques et financiers ».

Les terres rares, en réalité des métaux (voir encart 1), ne sont pas des matériaux anodins. Elles irriguent l’électronique grand public, dans les aimants permanents des disques durs de nos ordinateurs, des haut-parleurs et des smartphones, mais aussi les turbines éoliennes et les batteries de véhicules électriques. La défense n’est pas en reste. Plusieurs d’entre elles sont indispensables aux systèmes de guidage, aux lasers et aux radars. Tout comme pour les industries pétrochimiques, du verre et de la céramique. Ces éléments, au nombre de dix-sept, sont les invisibles piliers de notre modernité connectée et décarbonée.

Et l’avenir en demandera bien davantage. Au-delà de 2035, selon IEA/McKinsey, la transition énergétique propulsera la demande pour les batteries d’au moins 200 %, tandis que l’hydrogène vert en exigera 150 % supplémentaires pour les électrolyseurs. Les semi-conducteurs quantiques, l’intelligence artificielle, la défense et la robotique amplifieront encore ce phénomène de manière incontinente. Bref, sans dresser la liste exhaustive des futurs usages, nul besoin d’être un génie pour comprendre à quel point ces terres rares sont un enjeu majeur et la décision de Pékin, un sale tour joué au reste du monde, États-Unis et Europe en tête.

Si les quotas chinois d’exportation pour les minerais eux-mêmes demeurent inchangés pour 2025, en revanche le blocage des technologies entrave les investissements étrangers en recherche et développement, freinant le transfert de savoir-faire essentiel à toute alternative. Raison pour laquelle l’Union européenne a exprimé sa préoccupation et prépare des contre-mesures, tandis que des firmes comme Apple ou Tesla, rivées à ces métaux pour l’électronique et les batteries, affrontent des risques de ruptures logistiques. Pendant ce temps, Pékin, qui raffine plus de 90 % de la production mondiale, consolide ainsi son monopole stratégique, transformant une ressource en levier géopolitique.

Cette offensive s’inscrit dans une escalade plus large marquée par la guerre commerciale intercontinentale, déjà vivace de longue date, et amplifiée de manière démesurée par Donald Trump depuis le début de son second mandat. En avril 2025, l’Amérique avait imposé des tarifs douaniers de 145 % sur les importations chinoises, déclenchant une riposte initiale de Pékin avec des contrôles sur sept éléments de terres rares. Une trêve fragile avait suivi en mai, ramenant les droits à 30 % pour Washington et 10 % pour Beijing, prolongée en août. Mais les mesures du 9 octobre élargissent le spectre. Cinq éléments supplémentaires – holmium, erbium, thulium, europium et ytterbium – tombent sous contrôle, avec une extraterritorialité accrue. Pékin se justifie en brandissant des motifs de sécurité nationale, mais les observateurs y décèlent une contre-attaque directe à la surenchère tarifaire trumpienne visant à exploiter la dépendance occidentale aux métaux critiques, avant la rencontre Xi Jinping – Trump prévue fin octobre au sommet de l’APEC, en Corée du Sud.

La réponse américaine ne s’est pas faite attendre. Le 10 octobre, Trump a menacé d’ajouter 100 % de tarifs sur tous les produits chinois dès le 1er novembre, qualifiant les limitations fixées « d’hostiles » et envisageant d’annuler la rencontre coréenne. « Les restrictions à l’exportation des terres rares par la Chine prennent le monde en otage », a-t-il déclaré. Historiquement, Pékin utilise les terres rares comme arme depuis 2019, mais l’intensité actuelle du conflit a transformé une rivalité sectorielle en spirale protectionniste globale, laissant planer le spectre d’une rupture plus profonde. « Les États-Unis ont banni l’exportation de circuits intégrés de haute performance en Chine dès 2022. Celle-ci a réagi de la même manière avec les composants informatiques américains exclus de ses administrations. Ce découplage sino-américain est une tendance de fond qui devrait se renforcer », ajoute Aurélien Duchêne.

Au milieu de ces échanges transpacifiques, d’autres théâtres émergent, où les terres rares deviennent des pions dans des conflits aux enjeux plus immédiats. En Ukraine, les gisements riches en néodyme et dysprosium, notamment sous la mer d’Azov, attirent les regards alors que la Russie occupe ces zones potentielles d’exploitation depuis son invasion de 2022. Pékin observe, prêt à nouer des partenariats post-conflit, mais c’est Washington qui a pris l’avantage avec un accord bilatéral signé fin avril 2025. Cet engagement accorde aux États-Unis un accès prioritaire aux réserves ukrainiennes, estimées à 5 % des gisements mondiaux, en échange d’un soutien militaire (très) conditionnel et sans cesse évolutif… Cela prive Kiev de revenus autonomes et marginalise l’Europe, dont les négociations pour un partage équitable piétinent, avec des clauses extraterritoriales favorisant les firmes américaines.

Quant au Groenland, la plus grande île du monde, sous tutelle danoise, elle cristallise une course trilatérale encore plus acharnée. Ses réserves estimées à 1,5 million de tonnes, dont 20 % des stocks mondiaux en dysprosium, attisent les appétits. D’où les menaces d’invasion incessantes d’un Trump peu soucieux de souveraineté quand le business est en jeu. Bien que revenu légèrement à la raison après ses propos martiaux, son administration négocie un investissement direct dans Critical Metals Corp – une entreprise de développement minier spécialisée dans les terres rares – pour la mine de Tanbreez – l’un des plus grands gisements au monde, situé dans le sud du Groenland. Une manière de contrecarrer les avances du géant chinois Shenghe Resources qui, lui, tente d’en acquérir 25 % des parts. L’Union européenne, via un partenariat avec le Royaume-Uni en cours de confirmation, tente de s’insérer dans la partie, mais elle reste subordonnée aux pressions diplomatiques américaines et à son regard sur le champ de bataille. De quoi nous tenter de lancer les paris sur l’issue de la guerre en considérant l’apport de l’Ukraine et du Groenland et d’estimer les probabilités de reconquête du marché de chaque camp dans un exercice incertain de politique fiction.

Si l’exploitation conjointe des gisements ukrainiens et groenlandais par les États-Unis et l’Europe aboutissait, elle pourrait éroder la domination chinoise de 10 à 15 % sur la production mondiale d’ici 2035, en diversifiant 20 % des approvisionnements critiques pour l’électronique et la défense. Cela ajouterait potentiellement 100 000 tonnes annuelles, avec l’Ukraine fournissant néodyme et dysprosium, et le Groenland 85 000 tonnes à Tanbreez, forçant Pékin à baisser ses prix de 20 à 30 % et à céder des parts de marché, sans pour autant ébranler son emprise sur le raffinage. Encore faut-il rêver pour cela à un adoucissement des relations entre Washington et Bruxelles, sur l’autel de leurs intérêts communs… Ce qui ne semble pas à l’ordre du jour.

Une initiative américaine solitaire, elle, limiterait l’effet à 8 à 12 % de réduction du rôle de Pékin, priorisant la sécurité nationale via des fonds comme le Reconstruction Investment Fund, mais fragmenterait les chaînes européennes, générant des surcoûts de 15 % et une pression bilatérale accrue dans les pourparlers commerciaux. Quant à l’Europe seule, appuyée sur son partenariat avec l’Ukraine de 2021, elle n’aurait pas plus de 5 à 8 % d’impact, favorisant une autonomie verte, demandant un hypothétique investissement de 500 milliards d’euros, laissant la Chine intacte sur le raffinage et exposant Kiev à une dépendance redoublée. Sur un horizon de dix ans, les probabilités penchent plutôt en faveur d’un scénario conjoint américano-européen grâce aux synergies existantes malgré la concurrence. Les autres, avance unilatérale américaine, dopée par l’agressivité trumpienne mais risquant des frictions transatlantiques, et voie européenne isolée, plombée par les contraintes budgétaires et la viabilité incertaine des gisements en zones occupées, tiennent presque de la science-fiction.

C’est dans ce contexte que l’Europe, en visant 100 % de véhicules électriques d’ici 2035, se trouve particulièrement exposée. Cette ambition, inscrite dans l’European Green Deal présenté en 2019 et visant à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, amplifie sa vulnérabilité dans la guerre commerciale et face aux nouvelles restrictions de Pékin. Et ce, alors que des fermetures d’usines fournisseurs balaient déjà le continent, avec des surcoûts de 20 à 30 % pour les constructeurs, et des pertes estimées à 190 000 emplois en Allemagne d’ici 2035. Une crise également alimentée par la concurrence déloyale induite par les subventions massives accordées aux véhicules électriques chinois et par l’inflation du prix des batteries. Raisons pour lesquelles les constructeurs allemands, Volkswagen, BMW et Mercedes en tête, sont entrés en résistance, même si ce braquage est aussi lié à des conservatismes peu en adéquation avec le principe de l’évolution et des choix stratégiques discutables. Seulement voilà, en prenant la situation à l’instant T, la transition forcée qu’il leur est imposée, outre ses menaces sur l’emploi, semble exiger 500 milliards d’euros d’investissements sans retour immédiat, face à une Chine dominante et n’ayant pas les mêmes soucis. D’où le plaidoyer germanique en faveur de véhicules hybrides ou e-fuels après 2035, invoquant des infrastructures de recharge couvrant à peine 20 % des besoins, des ventes de voitures électriques stagnantes à 15 % du marché européen en 2025, et une dépendance aux importations chinoises. Peut-être hélas déjà un combat d’arrière-garde qui laissera des traces sur l’emploi et la capacité industrielle du continent. À moins que d’autres formes d’innovations ne regardant pas dans le rétroviseur participent à changer la donne et offrent à notre vieux continent et à la France de nouvelles perspectives pour gagner des points dans cette lutte impitoyable.

Cette lueur d’espoir pourrait être figurée par certaines ressources propres à l’Europe. Comme nous l’explique Aurélien Duchêne : « Outre son capital financier, technique et humain, notre continent a d’autres atouts. L’un des plus grands gisements de lithium du monde a été découvert cet automne en Allemagne, la France en possédant aussi de gigantesques réserves dans l’Allier. Le plancher océanique sous souveraineté française recèle aussi un vaste potentiel minier, incluant des terres rares. Mais les considérations environnementales risquent évidemment d’entraver, voire d’empêcher une extraction à grande échelle ».

Comptons alors surtout sur les progrès réalisés dans la production des moteurs électriques sans aimants, portés par des acteurs comme Valeo en France et Mahle en Allemagne. Leur système iBEE, à induction sans balais, élimine 80 % de la dépendance aux terres rares chinoises pour les aimants permanents, délivrant une puissance pouvant atteindre 475 chevaux DIN avec une efficacité maximale, et une réduction de 40 % des émissions carbone sur leur cycle de vie (comprenant donc leur production). Déjà impliqué dans le moteur de la Renault Zoé et dans certains modèles de BMW, le plus large déploiement de cette technologie est prévu dès l’an prochain, pour le moment dans la production de véhicules premium. Ce procédé pourrait renforcer l’autonomie européenne, abaisser les coûts de production de 15 à 20 %, et neutraliser en partie les restrictions chinoises. Il requiert toutefois 200 milliards d’euros en recherche et développement. Pas tout à fait une paille sur un continent qui a du mal à ouvrir son portefeuille en grand et manque de fonds souverains dédiés à l’innovation. Toujours est-il que, dans le contexte de cette impitoyable guerre mondiale des terres rares, l’Europe, souvent reléguée au rôle de spectateur, pourrait par ce biais forger son propre chemin, où l’innovation supplée la rareté. En sera-t-elle capable ?

* Auteur de La Russie de Poutine contre l’Occident, Eyrolles, 2024.

L’article La guerre des terres rares est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Cette prouesse technique est aussi un manifeste. Car du Pont du Gard à nos centrales nucléaires, une civilisation se définit par ce qu’elle ose construire.

Pourtant, au Ier siècle de notre ère, Nîmes ne manquait pas d’eau. La source de la Fontaine, à partir de laquelle furent bâtis les jardins emblématiques de la ville au XVIIIᵉ siècle, et de nombreux puits alimentaient déjà la cité, même en période d’étiage. Ce qui n’empêcha pas les élites locales de souhaiter doter l’orgueilleuse cité d’un aqueduc. Ce choix ne répondait pas seulement à un besoin pratique, mais à une ambition politique et culturelle. Dans l’Empire romain, disposer d’un aqueduc signifiait rejoindre la « civilisation des eaux » : l’abondance pour les fontaines, l’hygiène par le nettoyage permanent des égouts, la sociabilité des thermes. L’aqueduc incarnait l’entrée dans un mode de vie romain, où l’eau n’était plus une ressource rare, mais un élément structurant du confort urbain et de la grandeur collective.

Cette décision illustre combien les infrastructures étaient déjà pensées comme des marqueurs de civilisation. À travers elles, une cité pouvait se hisser au niveau des plus illustres villes romaines et afficher son appartenance au monde impérial. L’eau ne servait pas seulement à boire, elle servait à être romain.

Conduire l’eau de la source d’Eure, près d’Uzès, jusqu’à Nîmes représentait un défi technique et logistique : tracé sinueux de cinquante kilomètres, franchissement du Gardon par un pont monumental, percées en tranchées et en tunnels. Un chantier pharaonique. Plus de onze millions de pierres taillées furent assemblées, vingt-cinq mille tonnes de chaux produites dans des fours le long du parcours, des milliers de mètres cubes de sable et de gravillons acheminés.

Ce n’étaient pas des légions désœuvrées ni une armée d’esclaves qui bâtirent l’ouvrage, mais des entreprises spécialisées, réparties par lots. On y trouvait des maçons, des tailleurs de pierre, des charpentiers pour les échafaudages, des charretiers pour le transport, et même, pour soulever les blocs, des grutiers utilisant les célèbres « cages d’écureuil » : un treuil actionné par une grande roue en bois, de trois à six mètres de diamètre, dans laquelle un homme marchait comme un hamster dans sa roue. La construction du pont lui-même dura environ cinq ans — à peine trois fois moins que pour aboutir à la déclaration d’utilité publique de l’A69…

L’article La construction du Pont du Gard, un travail de Romain est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(152): BlueskyBridge->resolveHandle()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(599): getContents()

#19 lib/contents.php(79): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(182)

mruac