Les millions de visages du vivant

On la réduit souvent à quelques icônes attendrissantes — pandas, abeilles, ours polaires. Mais la biodiversité, c’est bien plus que cela : le tissu vivant du monde, du gène au champignon, du plancton à la baleine, où tout s’entremêle et se transforme.

Imaginez un instant que tous les pollinisateurs disparaissent. Au début… rien. Puis, petit à petit, plus de fruits, plus de café, plus de chocolat, ni de tomates, d’amandes ou de tournesols. Le monde végétal s’effondrerait, entraînant dans sa chute des milliers d’espèces animales — dont la nôtre. Cette expérience de pensée, volontairement extrême, illustre ce qu’est la biodiversité : non pas un simple inventaire d’espèces rares et menacées, mais l’immense toile d’interdépendances qui relie tous les êtres vivants.

Un mot jeune pour une réalité ancienne

Le terme « biodiversité » n’a que 39 ans. Il naît en 1986, lors d’une conférence au Smithsonian Institution, où les biologistes E. O. Wilson et Thomas Lovejoy cherchent un mot plus percutant que l’austère « diversité biologique ». Six ans plus tard, au Sommet de Rio, la biodiversité devient une vedette politique. Aujourd’hui, protéger la biodiversité équivaut à arborer sa vertu environnementale. Le mot rassure autant qu’il culpabilise. Mais sait-on qu’il recouvre trois dimensions imbriquées ?

La diversité génétique, d’abord : la variété des versions d’un même gène — appelées allèles — au sein d’une population. C’est elle qui explique que deux individus d’une même population ne réagissent pas de la même façon face à une maladie ou à un changement climatique. Elle permet la sélection naturelle, l’une des forces principales de l’évolution du vivant.

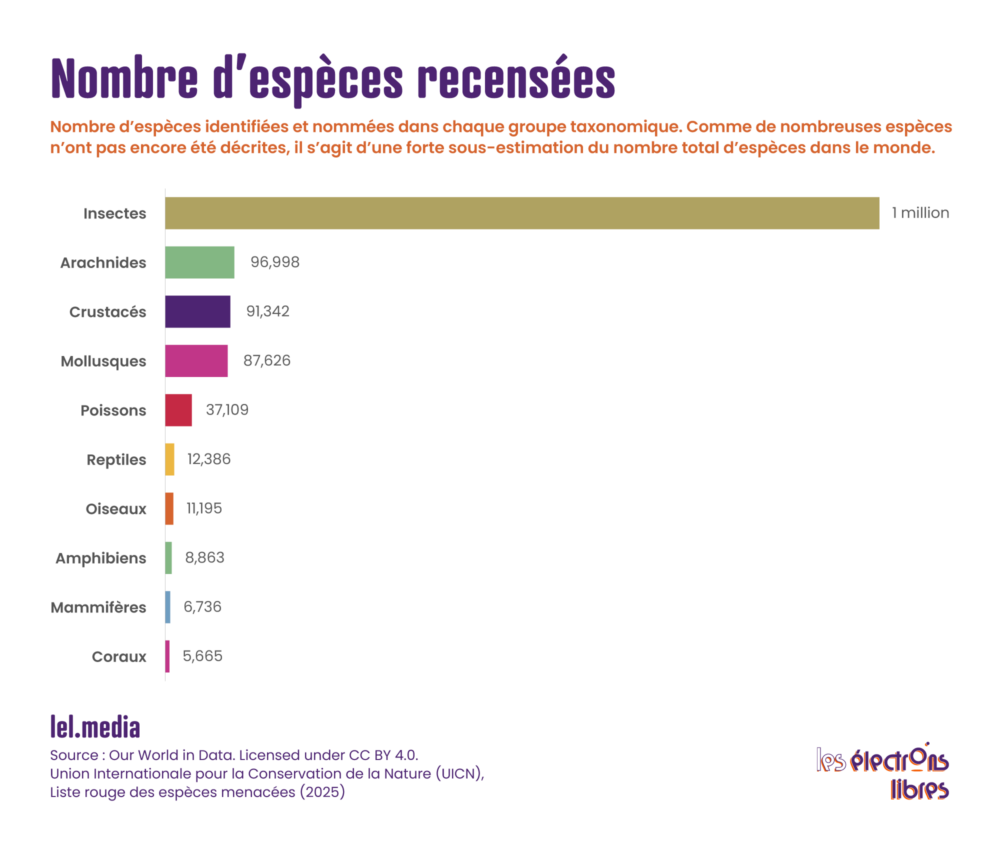

Vient ensuite la diversité spécifique, qui désigne la richesse en espèces d’un milieu donné : une forêt tropicale, une prairie alpine, un récif corallien. C’est le niveau le plus médiatisé, mais compter les espèces ne suffit pas. Un écosystème avec cinquante espèces redondantes — qui font toutes la même chose — peut être plus fragile qu’un autre avec vingt espèces complémentaires. Ce qui compte, ce n’est pas seulement combien d’espèces, mais lesquelles, et ce qu’elles font.

Enfin, la diversité écosystémique, celle des milieux eux-mêmes : forêts, zones humides, océans, mangroves, déserts, toundras. Chaque type d’écosystème joue un rôle spécifique dans les grands équilibres planétaires.

C’est la combinaison de ces trois niveaux — gènes, espèces, écosystèmes — qui fait la résilience du vivant. Mais pour comprendre cette mosaïque, encore faut-il s’entendre sur sa brique de base : l’espèce.

Cas d’espèces

L’ornithologue est aux aguets, jumelles rivées sur le parc du Marquenterre. « Plumage blanc, bec aplati, cou tendu… c’est une spatule blanche ! Cou replié en S, bec pointu… héron cendré ! »

Derrière cette routine d’apparente simplicité se cache l’un des plus grands casse-têtes de la biologie : la notion d’espèce. Depuis trois siècles, on part d’un principe simple : si deux individus se ressemblent, c’est la même espèce.

C’est la définition typologique, formalisée au XVIIIᵉ siècle par Carl von Linné, le grand architecte de la classification du vivant. Facile, pratique, elle reste celle que nous utilisons pour ranger le monde : chaque oiseau dans sa case, chaque plante dans son tiroir.

Sauf que la nature se moque de nos étiquettes. Les canards colverts, par exemple, affichent deux plumages radicalement différents : monsieur, vert émeraude ; madame, brun tacheté. Deux « espèces » selon le critère visuel ? Non : simplement deux variations d’une même espèce. Dans la nature, les différences au sein d’une même espèce peuvent être aussi marquées — voire davantage — que celles qui séparent deux espèces voisines. Le critère de ressemblance s’effondre dès qu’on l’examine de près.

Inclassables

Il a fallu attendre Darwin pour comprendre que le vivant ne se contente pas d’être classé : il évolue. Les espèces changent, se transforment, se séparent, se recombinent. La nature n’est pas un musée, mais un processus en marche.

À cette approche morphologique, les biologistes ont ajouté un critère plus solide : la reproduction. Deux individus appartiennent à la même espèce s’ils peuvent se reproduire et donner une descendance fertile. C’est la définition dite biologique, formulée par Ernst Mayr en 1942 : « Les espèces sont des groupes de populations naturelles qui s’accouplent réellement ou potentiellement entre elles et qui sont isolées reproductivement des autres groupes similaires. »

Mais là encore, la règle se fissure : comment l’appliquer aux fossiles ? Aux organismes clonés ? Aux plantes qui se reproduisent sans partenaire ? Et que faire des hybrides, ces « bâtards » viables mais stériles, comme le mulet ? La réalité biologique est toujours plus nuancée que la théorie.

Depuis les années 1950, de nouvelles définitions sont venues enrichir le débat : phylogénétique, pour retracer l’histoire évolutive d’un groupe, ou écologique, centrée sur le rôle d’un organisme dans son milieu. Résultat : il existe aujourd’hui plus de vingt manières différentes de définir l’espèce. Loin d’être une vérité biologique, l’espèce est avant tout un outil pratique, un découpage commode du vivant. Utile pour penser la biodiversité, certes, mais incapable d’en saisir toute la complexité.

Et si, au-delà des espèces que nous connaissons, le vivant se cachait surtout dans ce que nous ne voyons pas ?

Le vivant invisible

Environ deux millions d’espèces ont été décrites scientifiquement. Les estimations totales oscillent entre 8,7 millions et 100 millions. Autrement dit, nous n’en connaissons qu’une infime partie. Car l’essentiel de la biodiversité nous échappe : elle est invisible. Sous nos pieds, dans l’océan, sur notre peau, vivent des milliards d’organismes dont dépend la vie sur Terre.

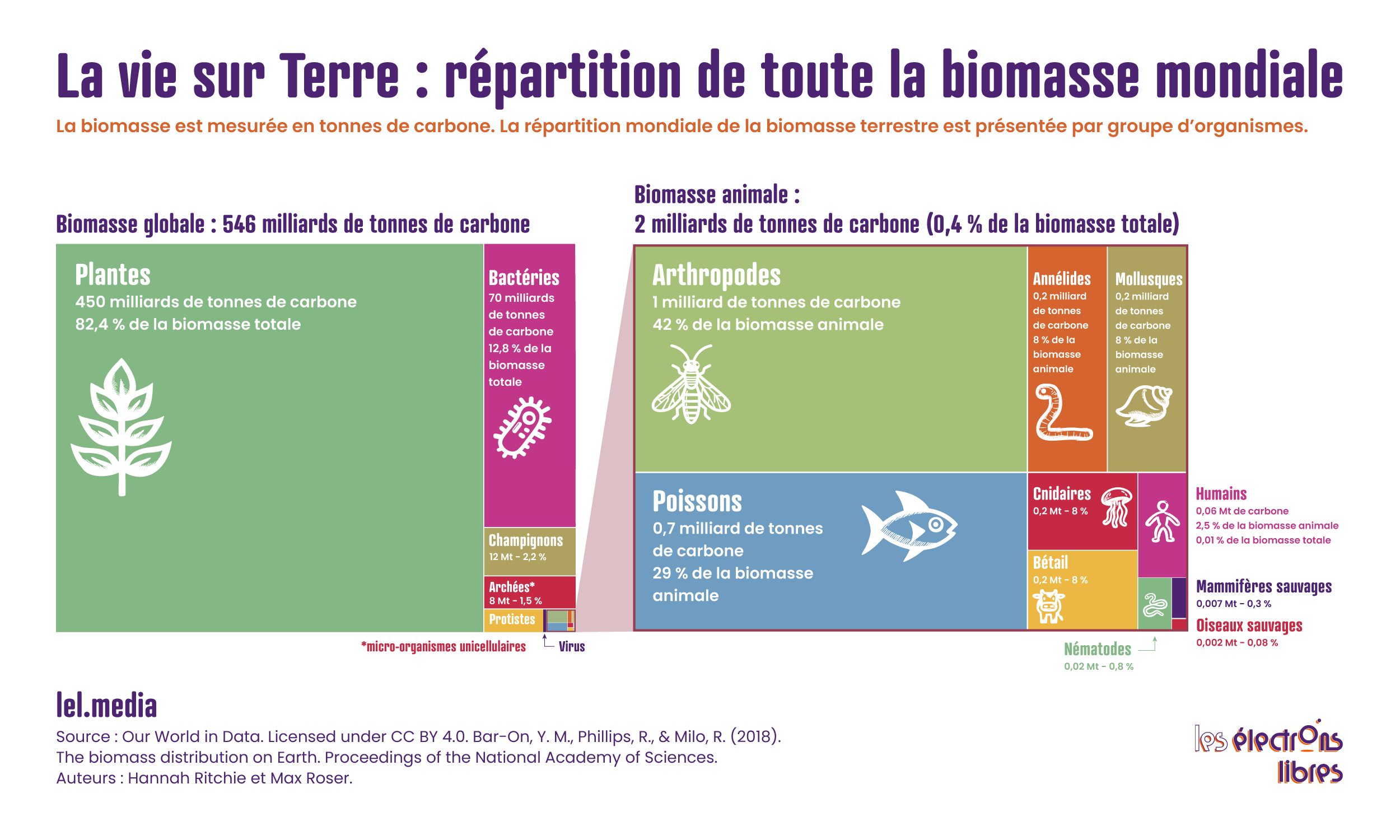

Une cuillère à café de sol forestier contient environ un milliard d’organismes — autant que d’humains en Chine ou en Inde. Bactéries, champignons, protozoaires, nématodes : une armée silencieuse qui recycle la matière organique, fixe l’azote, nourrit les plantes. Sans eux, pas de forêt. Sans eux, pas de vie terrestre. Et selon une étude publiée dans PNAS, 99,999 % des espèces microbiennes restent inconnues.

Dans l’océan, le phytoplancton assure à lui seul la moitié de la photosynthèse planétaire. Ces microalgues forment la base de la chaîne alimentaire marine, nourrissant le zooplancton, les poissons, les baleines, les oiseaux… et nous. Mais ce pilier invisible est fragile : l’acidification et le réchauffement des eaux réduisent déjà sa productivité, menaçant la pompe à carbone naturelle des océans.

Les champignons, eux, sont les grands oubliés. On en connaît 150 000 espèces, mais il en existerait vingt fois plus. Ce sont eux qui décomposent la matière morte, qui nourrissent les racines des plantes, qui relient les arbres entre eux via un réseau souterrain — le fameux wood wide web. Sans champignons, les forêts meurent.

Même notre corps est un écosystème : il abrite autant de bactéries que de cellules humaines. Notre microbiote digère, synthétise, régule. Quand cet équilibre se rompt, les maladies apparaissent.

La biodiversité, ce n’est donc pas l’arche de Noé, mais un réseau invisible de milliards de connexions dont dépend la vie. Une dynamique où l’évolution, la coopération et la transformation écrivent sans cesse de nouveaux équilibres.

Protéger les pandas, c’est bien. Protéger les bactéries du sol, le phytoplancton ou les champignons, c’est vital. Car derrière cette diversité d’êtres et de fonctions se cache une mécanique plus vaste encore : l’usine du vivant, la machinerie silencieuse qui fait tourner la planète.

Grande série biodiversité, à retrouver tous les mardis sur lel.media !

Épisode précédent : Le vivant dans tous ses états

L’article Les millions de visages du vivant est apparu en premier sur Les Électrons Libres.