CloudFlare est down.

Du coup, X aussi.

Et plein d'autres, j'imagine.

Et alors, LOL, https://downdetector.fr/ ne marche pas.

Parce qu'il utilise CloudFlare.

(Permalink)

La biodiversité n’est pas la nature, elle en est la mesure, la traduction scientifique et comptable. Mais dans le débat public, les deux se confondent. Définir, classer, mesurer : voilà pour la science. Comprendre pourquoi nous protégeons le vivant relève d’un autre registre, celui de la philosophie, qui conceptualise autant qu’elle questionne et tente de rendre consciente notre part de subjectivité. Ce chapitre quitte le terrain du microscope pour celui du miroir. Alors, que cherchons-nous vraiment dans la nature, et qu’y trouvons-nous ?

La nature. Du latin natura, qui signifie à la fois “l’action de faire naître”, “l’état naturel d’une chose” et “l’ordre des choses”. Un mot qui désigne tout ensemble ce qui advient et ce qui est. Cette polysémie, on la retrouve dans notre relation à la nature. Chez Rousseau (Jean-Jacques), elle est pure et bonne ; chez Darwin, elle lutte et s’adapte ; chez Rousseau (Sandrine), elle souffre et réclame justice. Elle cristallise tour à tour notre nostalgie d’un paradis perdu et notre peur du monde que nous fabriquons. Elle est à la fois refuge et menace. Le mouvement romantique a célébré sa beauté sublime, à la fois apaisante et terrifiante. Aujourd’hui encore, cette ambivalence nous poursuit. Nous la divinisons tout en redoutant ses colères.

À mesure que les anciennes religions s’effacent, la nature tend à prendre leur place. Elle a ses prêtres, ses dogmes, ses rituels, ses péchés — polluer, consommer, croître. Ses apôtres parlent d’équilibre, de pureté, de “réparation du monde” — vocabulaire qui relève moins de la science que de la rédemption. Cette sacralisation du vivant révèle sans doute un besoin collectif de transcendance. Après avoir désenchanté le monde, nous l’avons re-sacralisé sous la forme du climat, du vivant ou de Gaïa.

Clément Rosset, philosophe du réel, rappelait pourtant dans L’Anti-nature que “l’idée de nature n’exprime jamais que les goûts et les préférences de celui qui l’invoque”. Elle ne décrit pas le réel, elle le juge. Elle devient un écran qui nous en éloigne. Dit autrement : si la nature devient un culte, peut-on encore la penser lucidement ?

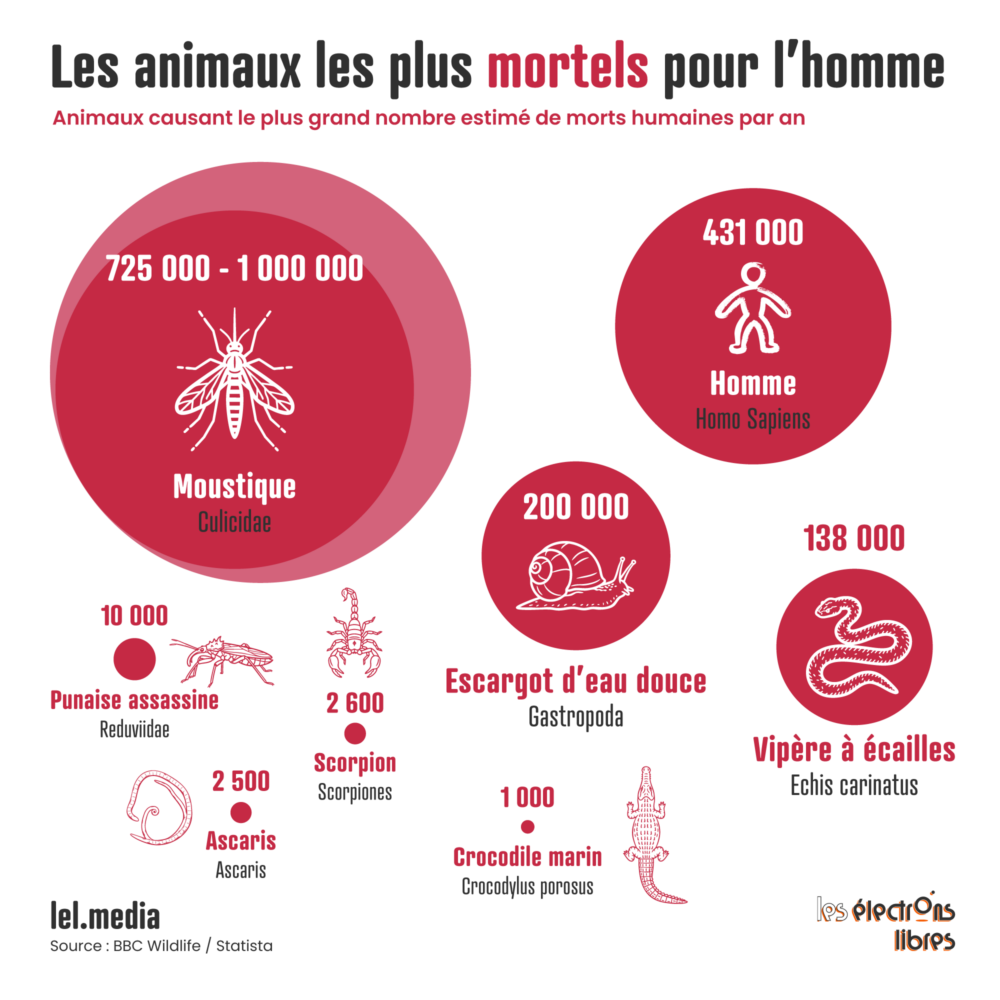

Protéger suppose un choix. Ce que l’on estime digne de l’être, et ce que l’on accepte de laisser disparaître. Mais sur quoi se fonde ce choix ? Sur l’émotion, sur la beauté, sur l’utilité ou sur le droit ? La frontière est floue. La loi tente d’en fixer les contours, mais elle reflète souvent les préférences morales et culturelles d’une époque plus que des critères écologiques. Nous sauvons les espèces qui nous touchent — le panda, la baleine, l’abeille — mais pas la vipère, le moustique ou le virus. Entre utilité et compassion, entre beauté et empathie, nous dessinons une hiérarchie sentimentale du vivant.

Peter Singer, figure de l’éthique animale, proposait d’étendre notre considération morale à tout être capable de souffrir. Sa vision est radicale. La valeur d’un être ne tiendrait plus à son intelligence ou à sa beauté, mais à sa sensibilité. Mais jusqu’où aller ? Devons-nous plaindre la punaise de lit ou le parasite ? Et que devient la responsabilité humaine si toute intervention devient suspecte ? Le risque est de confondre le respect du vivant avec une culpabilité universelle.

Entre l’utilitarisme, qui, selon Bentham, vise le plus grand bonheur du plus grand nombre, et la morale selon laquelle chaque être vivant compterait également, où tracer la limite ?

Avant de se rêver protecteur du vivant, l’homme a dû l’affronter. La nature n’était pas un havre, mais un champ de forces hostiles — le froid, la faim, les prédateurs, la maladie. Pendant des millénaires, survivre signifiait résister à la nature, la détourner, la dompter. C’est en la combattant que nous avons appris à la connaître, et c’est en la transformant que nous sommes devenus ce que nous sommes. Le feu, l’agriculture, l’abri, l’outil, la médecine furent autant de réponses à une hostilité primitive. Ce que nous appelons aujourd’hui “domination” fut d’abord une condition de survie.

Mais cette conquête a inversé la relation. À force de se protéger de la nature, l’homme a fini par se croire extérieur à elle. « L’humain, écrivait Merleau-Ponty, est un être pour qui tout est fabriqué et culturel. » Mais s’il est à la fois nature et culture, peut-on vraiment opposer l’homme au monde qu’il transforme ? Nos villes, nos machines, nos champs, nos usines ne sont-ils pas eux aussi des écosystèmes ? Si l’homme fait partie de la nature, ses créations — même artificielles — ne devraient-elles pas être vues comme des prolongements du vivant, au même titre que la toile de l’araignée ou le barrage du castor ?

Créer, transformer, inventer : ce sont peut-être aussi des fonctions vitales de l’humanité, non des fautes contre la nature, mais l’expression de sa propre vitalité. L’homme modifie la nature parce que c’est sa manière d’en faire partie — non de s’en extraire. Tout comme le castor et les fourmis. Mais plus nous “travaillons” sur le vivant, plus nous contrarions — ou stimulons — sa résistance. Comme le rappelait le médecin Xavier Bichat, « la vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».

L’agriculture, la sélection, la génétique, la déforestation, la reforestation : tout acte humain est une expérience sur un organisme planétaire dont nous faisons partie.

Depuis quelques années, certains fleuves ou forêts se voient reconnaître une “personnalité juridique”. Derrière ces gestes symboliques se cache un besoin de réenchanter le lien entre droit et nature. Mais la nature lit-elle nos constitutions ? En attribuant des droits à la Terre, ne reconnaissons-nous pas, au fond, qu’elle n’en a que parce que nous lui en conférons ? Et, ce faisant, ne réduisons-nous pas la portée même de ce que nous prétendons sanctuariser ?

La nature n’a pas de morale. Elle crée, détruit, recommence. C’est nous qui y projetons la nôtre. Spinoza l’avait déjà vu : une même chose peut être bonne, mauvaise ou indifférente selon le point de vue. Un feu détruit une forêt et nourrit le sol ; un barrage inonde un marais et crée un lac plein d’oiseaux. Peut-on dire où se situe le bien absolu ? L’éthique écologique doit peut-être accepter cette relativité : toute action a des effets contraires, toute protection a un coût.

Hannah Arendt rappelait que l’être humain est hanté par deux angoisses : l’imprévisibilité et l’irréversibilité. Or la biodiversité cristallise les deux. Nous ne savons pas toujours où mènent nos interventions, et nous ne pouvons revenir en arrière. Agir malgré l’incertitude, n’est-ce pas là, finalement, le vrai défi ?

Nous rêvons souvent d’une nature originelle, intacte, antérieure à l’homme. Mais cette nature-là n’a jamais existé. La vie n’a cessé de se transformer, de conquérir, d’exclure ; les extinctions massives l’ont toujours façonnée. Ce que nous appelons “crise de la biodiversité” n’est pas la fin du vivant, mais la mise en crise de notre propre rapport à lui.

Le “péché” écologique consiste peut-être à vouloir transformer nos croyances collectives — autrement dit notre culture — en lois. Certaines de ces croyances reposent sans doute sur des intuitions justes. Il faut cependant qu’elles passent par le tamis de la science avant de devenir des normes.

La nature était là bien avant nous, et elle sera encore là après nous. Elle n’a pas besoin de notre secours pour survivre, mais nous avons besoin d’elle pour vivre. Sauver la nature, en réalité, c’est préserver les conditions de notre propre existence : les sols, l’eau, l’air, les équilibres et toute la machinerie complexe dont nous dépendons. Protéger le vivant n’est donc pas un geste de charité, mais une forme d’instinct de conservation — une lucidité plutôt qu’une générosité. C’est considérer la nature comme un sujet avec lequel il nous faut coopérer, pour la vie et la durabilité de l’espèce. Des espèces.

Entre le mythe du jardin d’Éden et la fuite en avant, il existe une voie plus raisonnée, plus raisonnable : celle d’une humanité consciente de sa puissance, mais aussi de ses limites. Ni démiurge, ni créature, ni pénitent, ni prédateur. Non pas maître du monde, mais son hôte ingénieux et lucide.

Cet article doit beaucoup aux apports philosophiques et à la relecture attentive de Lucille Garric, fondatrice de Tous Philosophes.

Épisode précédent : L’usine invisible qui fait tourner le monde

L’article L’illusion du paradis perdu est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Imaginez un simple prélèvement sanguin capable de repérer plus de 50 cancers avant même les premiers symptômes. Pour des millions de personnes, cela signifie passer d’une attente anxieuse à une prise en charge ultra-précoce, quand les chances de guérison sont les plus élevées.

C’est la promesse du test Galleri, développé par la biotech américaine GRAIL. Les résultats de l’étude PATHFINDER 2, présentés en octobre 2025, sont éloquents. Chez 35 000 adultes de 50 ans et plus, ajouter Galleri aux dépistages classiques a permis de détecter sept fois plus de cancers en un an. Sur 100 personnes testées positives, plus de 60 ont bien un cancer confirmé. Et la moitié de ces tumeurs étaient au stade précoce (I ou II), où les traitements sont souvent curatifs. Galleri cible surtout les cancers « silencieux » – pancréas, foie, ovaires – pour lesquels aucun dépistage n’existe aujourd’hui. Un signal positif entraîne des examens complémentaires, malgré un risque de faux négatifs de 26,3 %. Pas encore remboursé ni approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, le test coûte environ 950 dollars. Mais les données accumulées ouvrent la voie à une nouvelle ère, où un cancer deviendra une simple alerte que l’on peut traiter à temps.

Et si l’intelligence artificielle nous aidait à sauver les forêts, à repérer les espèces menacées et à entendre les cris d’alarme de la biodiversité ? Pour les habitants de régions vulnérables comme l’Amazonie ou les récifs coralliens, ces applications pourraient transformer la surveillance en action concrète, prévenant la déforestation avant qu’elle ne frappe et protégeant des animaux invisibles à l’œil nu. C’est la révolution que propose Google DeepMind avec son trio d’outils IA tout juste dévoilé.

D’abord, un modèle innovant pour prédire le risque de déforestation. Basé sur des images satellites, il permet d’anticiper les zones à haut risque avec une précision de 30 mètres. Il couvre de vastes régions en temps réel, aidant les décideurs à cibler les efforts de protection et à freiner la déforestation. Vient ensuite un projet ambitieux de cartographie des aires de répartition des espèces. En fusionnant des milliards d’images satellites, radar et laser, cette nouveauté, baptisée Alpha Earth Foundations, génère des cartes ultra-détaillées de la planète. Elle excelle pour suivre l’expansion urbaine, la santé des cultures ou les ressources en eau.

Enfin, Perch 2.0, le champion de la bioacoustique. Ce modèle analyse les sons de la nature pour identifier près de 15 000 espèces – oiseaux, amphibiens, mammifères, insectes –, y compris sous l’eau comme sur les récifs coralliens. Formé sur des milliers d’heures d’enregistrements, il détecte les vocalisations rares, accélère les classements d’espèces et s’adapte à de nouveaux environnements. Les écologues y voient un allié pour monitorer les populations en danger sans perturber les habitats. Ces avancées, open source pour l’essentiel, marquent un pas géant vers une écologie boostée par l’IA.

Effectuer le trajet entre Hambourg et Copenhague en seulement 2h30, en filant sous la mer Baltique, au lieu de 5 heures avec le ferry ? Ce sera bientôt possible !

C’est la promesse offerte par le tunnel de Fehmarn Belt, en pleine construction. Long de 18 kilomètres, il sera le plus long édifice routier et ferroviaire souterrain immergé au monde, reliant l’île danoise de Lolland à celle de Fehmarn, en Allemagne. Composé de 79 éléments en béton préfabriqués de 73 000 tonnes chacun, plus 10 éléments spéciaux, il comprendra deux tubes routiers à quatre voies, deux tubes ferroviaires pour des trains à 200 km/h et un tube de service d’urgence. Creusé dans une tranchée sous-marine à 40 mètres de profondeur, il traversera le détroit de Fehmarn Belt sans perturber la navigation en surface. En février 2025, les deux premiers éléments ont été transférés dans les bassins de Rødbyhavn, au Danemark, en attendant leur immersion prévue cet automne. Côté allemand, les approbations pour les connexions ferroviaires ont été accordées en juillet, mais des délais supplémentaires pourraient repousser l’ouverture au-delà de 2029. Coût total : 7,1 milliards d’euros, financés par le Danemark, l’Allemagne et l’UE via le programme CEF. Ce projet renforcera les échanges économiques et touristiques, avec un impact estimé à 4,6 milliards d’euros annuels pour la région.

Diagnostiquée à 3 mois seulement, en 2014, Eliana a été forcée de vivre dans un total isolement médicalisé. Confinée pour éviter les infections mortelles, elle ne pouvait ni aller à l’école ni jouer avec des camarades de son âge. « C’était comme vivre dans une bulle », raconte sa famille. Car les enfants atteints d’ADA-SCID naissent sans système immunitaire fonctionnel. Le moindre rhume peut leur être fatal. Mais une nouvelle thérapie génique expérimentale, appelée OTL-101 et développée à l’UCLA, offre un espoir formidable. Le traitement a déjà changé la vie de 59 d’entre eux, dont Eliana.

Ses cellules souches ont été corrigées pour produire l’enzyme manquante. Aujourd’hui, à 11 ans, elle est en parfaite santé. Elle court, rit et fréquente l’école sans crainte. Elle fait partie des cinq enfants suivis depuis plus de dix ans, tous guéris sans complications. « C’est un miracle stable », souligne le Dr Donald Kohn, qui a mené l’étude.

Dans un ciel encombré de près de 40 000 débris et satellites actifs, la sécurité orbitale devient cruciale. Une collision peut priver des millions de GPS de communications ou de données météorologiques. La start-up française Look Up Space répond à cette problématique avec SORASYS 1, un radar de nouvelle génération installé à 1 200 mètres d’altitude en Lozère, opérationnel fin 2025. Capable de détecter des objets de 10 cm jusqu’à 2 000 km d’altitude, ce système utilise des antennes actives numériques et des ondes submétriques pour un suivi précis, en temps réel, quelles que soient les conditions météo ou lumineuses.

Fondée en 2022 par le général Michel Friedling et Juan Carlos Dolado Perez, Look Up Space a levé 50 millions d’euros en 2025. Prochaines étapes : deux radars SORASYS 2A et 2B en Polynésie française, puis un réseau de 7 stations interconnectées d’ici 2030. Objectif : une souveraineté européenne en surveillance spatiale, pour contrer la dépendance au matériel américain.

L’article Électroscope #3 : le plus long tunnel sous-marin, une révolution dans la détection du cancer et l’IA au chevet de la planète est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

See https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for description of the curl error code.

#0 index.php(73): RssBridge->main()

#1 lib/RssBridge.php(39): RssBridge->{closure}()

#2 lib/RssBridge.php(37): BasicAuthMiddleware->__invoke()

#3 middlewares/BasicAuthMiddleware.php(13): RssBridge->{closure}()

#4 lib/RssBridge.php(37): CacheMiddleware->__invoke()

#5 middlewares/CacheMiddleware.php(44): RssBridge->{closure}()

#6 lib/RssBridge.php(37): ExceptionMiddleware->__invoke()

#7 middlewares/ExceptionMiddleware.php(17): RssBridge->{closure}()

#8 lib/RssBridge.php(37): SecurityMiddleware->__invoke()

#9 middlewares/SecurityMiddleware.php(19): RssBridge->{closure}()

#10 lib/RssBridge.php(37): MaintenanceMiddleware->__invoke()

#11 middlewares/MaintenanceMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#12 lib/RssBridge.php(37): TokenAuthenticationMiddleware->__invoke()

#13 middlewares/TokenAuthenticationMiddleware.php(10): RssBridge->{closure}()

#14 lib/RssBridge.php(34): DisplayAction->__invoke()

#15 actions/DisplayAction.php(54): DisplayAction->createResponse()

#16 actions/DisplayAction.php(89): BlueskyBridge->collectData()

#17 bridges/BlueskyBridge.php(164): BlueskyBridge->getAuthorFeed()

#18 bridges/BlueskyBridge.php(633): getContents()

#19 lib/contents.php(104): CurlHttpClient->request()

#20 lib/http.php(185)

mruac

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) en est un cas d’école. Pensé pour inciter à la rénovation et rendre nos logements moins énergivores, il a, malgré ses imperfections, été transformé par la loi Climat et Résilience de 2021 en véritable couperet. Tous les logements classés F et G, synonymes de « passoires thermiques », indépendamment des consommations réelles, se sont ainsi retrouvés progressivement interdits à la location. Conséquence : l’offre locative se raréfie, les loyers s’envolent et les plus modestes, ceux que cette mesure devait protéger, se retrouvent les plus pénalisés.

Ce genre de fiasco n’est pas un accident isolé mais le résultat d’un problème structurel. Des décisions sont prises, et des lois votées, sur des bases fragiles, sans véritable évaluation préalable ni possibilité de retour en arrière.

Au démarrage est le chiffre, souvent choc.

Ainsi, celui des 48 000 morts annuels dus à la pollution atmosphérique, justifiant l’impérieuse nécessité de généraliser les zones à faibles émissions (ZFE). Il a été répété sur tous les plateaux télé, qualifié d’« hécatombe » par le président de la République lui-même, repris dans l’exposé des motifs de la loi et martelé par la ministre Barbara Pompili à l’ouverture des débats au Parlement. Un chiffre à la fois gonflé et trompeur, destiné à faire primer l’émotion sur la raison. Et parmi ces émotions, la plus puissante, la peur.

Le principe de précaution, inscrit dans la Constitution en 2005, illustre cette dérive. Pensé pour obliger à prendre des mesures de prévention des risques de « dommages graves et irréversibles », il s’est peu à peu transformé en culture du statu quo. L’aversion au risque a fini par remplacer son évaluation. L’interdiction est devenue la solution de facilité.

Une fois le train législatif parti sur de mauvais rails, il devient difficilement arrêtable. L’étape suivante, l’étude d’impact, pourtant cruciale, se révèle trop souvent une simple formalité.

Depuis la révision constitutionnelle de 2008 et l’article 8 de la loi organique de 2009, les projets de loi d’origine gouvernementale doivent être obligatoirement accompagnés de cette étude d’impact. Sur le papier, l’exigence est claire. En pratique, l’exercice tourne souvent à l’exposé de motifs à rallonge : peu de données fiables ni d’identification claire des risques, et pas d’analyse de scénarios alternatifs.

La loi Climat et Résilience en offre un exemple parfait. Outre le DPE et les ZFE, elle contient d’autres mesures structurantes dont le zéro artificialisation nette. Son étude d’impact a été qualifiée de « superficielle » par le Conseil d’État, qui relevait « des insuffisances notables » dans plusieurs volets du texte.

Sur les ZFE, le document s’attarde sur des détails — jusqu’à chiffrer à 890 000 euros le coût de la rénovation du Panthéon « imputable à la pollution de l’air » — mais passe sous silence les risques sociaux : ségrégation territoriale, sentiment d’exclusion.

L’article Le mal français est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Techniques Spatiales @techspatiales.bsky.social posted:

Oui, c'est gigantesque.