Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

Non pas qu'on ne fasse rien non plus.

Mais depuis 25 ans, le gros effort de la transition énergétique reste sur le secteur électrique, donc n'apporte aucun bénéfice sur les émissions de gaz à effet de serre.

On avait de l'avance et on veille à ne pas la garder.

Vue lecture

Rappelons cependant qu'on repose sur nos acquis.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

Rappelons cependant qu'on repose sur nos acquis.

On ne peut pas dire que la France soit une locomotive de la transition énergétique ; elle l'a été dans les années 60 à 80 (par accident) et c'est ça qui nous offre, avant tout, ces bons résultats. Et ce n'est que le secteur de la prod électrique.

En complément, j'aime bien celui de @phiphou.bsky.social qui agrège des données d'Electricity Map moyennées par mois.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social replied:

En complément, j'aime bien celui de @phiphou.bsky.social qui agrège des données d'Electricity Map moyennées par mois.

Le famoso nuage de points annuel.

Tristan K. @tristankamin.bsky.social posted:

Le famoso nuage de points annuel.

Quoted post from Thomas @thomasthefrench.bsky.social:

New year, new graphs ! The 2025 flavor is here.

thomasprojects.net/botelectrici...

Well it does not change so much on the form. You will find the same plots as previous year but updated with new data.

On parle souvent des conséquences catastrophiques de la politique sanitaire du gouvernement Trump, portée par son secrétaire à la santé complotiste et...

Astropierre @astropierre.com posted:

On parle souvent des conséquences catastrophiques de la politique sanitaire du gouvernement Trump, portée par son secrétaire à la santé complotiste et antivax Robert Kennedy Jr., à la fois aux US, mais aussi dans le reste du monde.

En voici un exemple terrifiant.

Thread à dérouler ci-dessous

1/16

Appli : « Les Jours » recensent toutes les casseroles des députés RN

(Permalink)

Discord (logiciel) — Wikipédia

(Permalink)

IA : CE QUE CACHE LA BULLE [ARGENT MAGIQUE] - PeerTube

(Permalink)

États‑Unis : des experts alertent sur les « premières étapes d’un génocide » contre les personnes trans

(Permalink)

J'étais un peu déçu de ne pas avoir de neige, mais je me gaussais quand tout le monde gelait cette semaine et qu'il faisait 1 °C ici, tout comme je so...

Tristan K. @tristankamin.bsky.social posted:

J'étais un peu déçu de ne pas avoir de neige, mais je me gaussais quand tout le monde gelait cette semaine et qu'il faisait 1 °C ici, tout comme je souris avec cynisme lorsque frappent les canicules alors qu'on tient 23 °C.

Mais là, mon sourire s'efface 😬

Quoted post from Météo-France @meteofrance.com:

🔴🟠 La tempête #Goretti va traverser le pays jeudi fin de journée et dans la nuit : très fortes rafales de #vent et risque important de vagues-submersions.

Elle abordera les côtes de la Bretagne dès la fin de l’après-midi, puis le nord et l’ouest.

👉 Restez informés : vigilance.meteofrance.fr/fr

Logement : pour sortir de la crise, il faut dépenser moins

43 milliards. La France dépense des fortunes pour le logement. Et pourtant, le marché locatif traverse une pénurie sans précédent, tandis que la construction atteint son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Et surtout, existe-t-il une autre voie ?

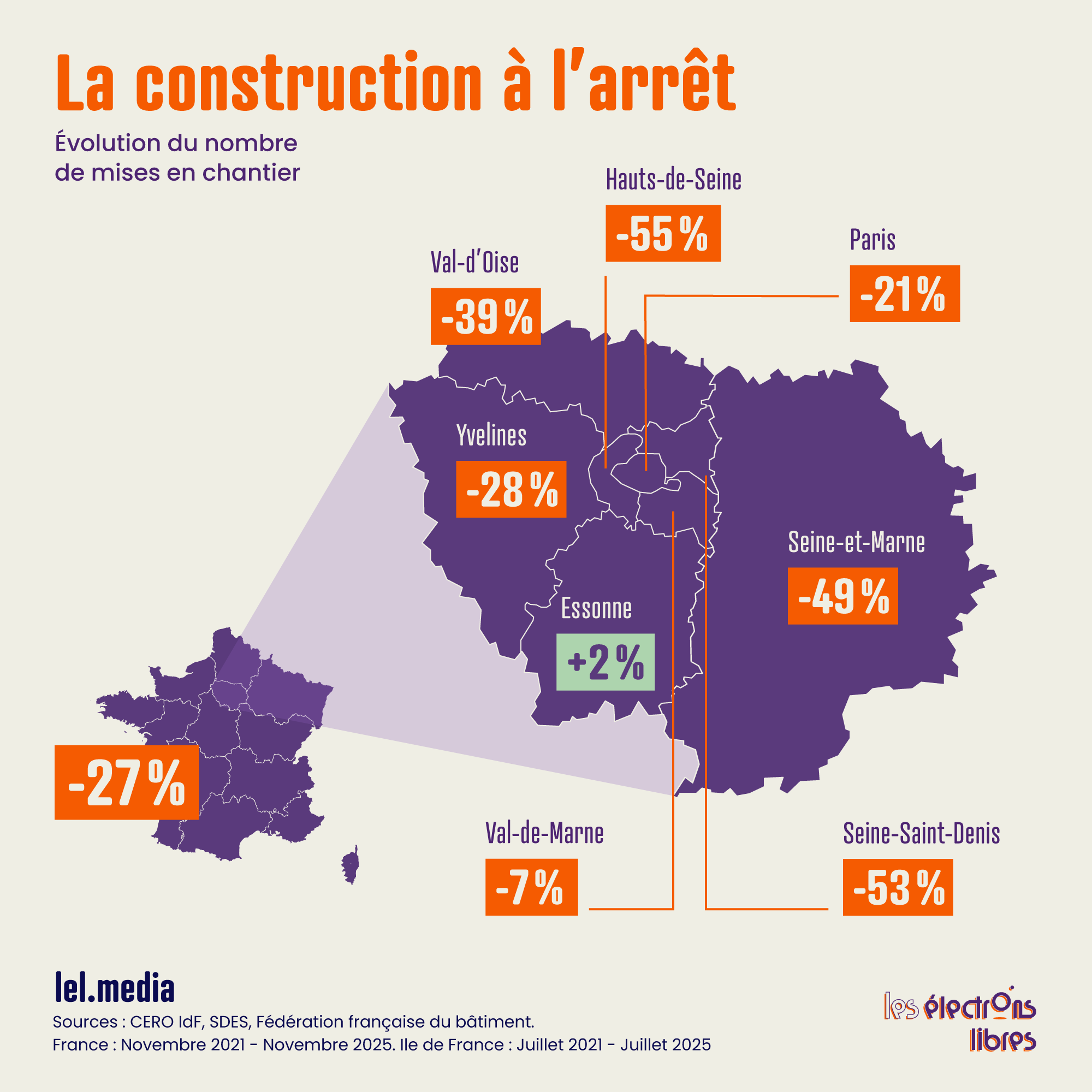

Le marché du logement français traverse une crise structurelle d’une ampleur inédite. Tous les voyants sont au rouge. L’offre locative s’évapore dans les métropoles, la concurrence pour un simple appartement devient délirante et les loyers s’envolent. Cette pénurie pousse à des extrémités sordides, certaines étudiantes en venant à troquer des « services sexuels » contre un toit. Face à ce mur, la construction est à l’arrêt. De l’Île-de-France au reste du pays, selon les statistiques nationales, les mises en chantier et les permis de construire dévissent brutalement.

Dans le même temps, les aides publiques directes au logement — APL, avantages fiscaux, subventions à la rénovation — représentent pas moins de 43,1 milliards d’euros. Soit quatre fois le budget de la justice !

La France dispose aussi du parc social le plus vaste d’Europe : 4,5 millions de logements HLM accueillent 11 millions de personnes. 70 % de la population est théoriquement éligible ! Mais 2,8 millions de ménages attendent un logement social, tandis que 400 000 foyers dépassent les plafonds de revenus et continuent d’en profiter.

Malgré cet interventionnisme massif — ou plutôt à cause de lui —, la production actuelle est deux fois inférieure à la demande. L’Union sociale pour l’habitat estime les besoins réels à 518 000 nouveaux logements par an. Quant au parc existant, il subit le choc normatif de plein fouet. Le ministère de la Transition écologique confirme lui-même que 567 000 logements locatifs privés pourraient sortir du marché, car classés G sur l’échelle du DPE.

Face à cette terrible pénurie, la réponse de l’État français est toujours la même : davantage de réglementation, davantage de subventions, davantage de contrôles. APL, encadrement des loyers, quotas de logements sociaux, normes environnementales… Pour quel résultat ? Les Français ne sont pas mieux logés malgré des dépenses publiques bien plus élevées que chez leurs voisins.

Le secteur est asphyxié par une tempête réglementaire. Côté coûts, la norme RE2020 et l’obligation de céder 30 % des programmes à perte (loi SRU) plombent l’équilibre financier. Côté délais, la bureaucratie impose une lenteur absurde. Il faut sept ans pour construire un immeuble en France, contre quatre en Allemagne. Enfin, la fiscalité confiscatoire (jusqu’à 60 % de taxes sur les loyers, explosion de la taxe foncière) et l’instabilité juridique (DPE, encadrement) achèvent de faire fuir les investisseurs.

Construire profite à tous, donc aux plus modestes

Face à la pénurie, une objection revient systématiquement : « construire des logements neufs, c’est construire des logements de luxe pour les riches. Ça ne résout pas le problème des plus modestes. » Cette intuition est contredite par l’ensemble de la littérature économique.

Un corpus de recherches publié dans les meilleures revues académiques démontre que la construction de logements neufs — même haut de gamme — bénéficie à tous les segments du marché via deux mécanismes complémentaires. D’abord, sur le court terme, les « chaînes de vacances » : les ménages aisés qui emménagent dans le neuf libèrent leur ancien logement, permettant à d’autres d’y accéder, qui eux-mêmes libèrent le leur, et ainsi de suite. Ensuite, sur le long terme, le « filtering » (filtrage) montre qu’à mesure qu’ils vieillissent, les logements descendent naturellement vers des segments moins chers. Mais ces deux mécanismes ne fonctionnent que si l’offre neuve est suffisante. Sinon, le processus s’inverse. Les riches achètent les vieux logements, chassant les pauvres (gentrification).

Une étude d’Evan Mast, publiée dans le Journal of Urban Economics, a suivi ces chaînes sur six cycles de déménagements dans les grandes métropoles américaines. Résultat : pour chaque immeuble neuf construit dans un quartier aisé, 40 % des déménagements finaux concernent des quartiers dont le revenu moyen est inférieur à la médiane.

Plus frappant encore : une étude suédoise ayant analysé l’ensemble des bâtiments et de leurs occupants entre 1990 et 2017 révèle la rapidité stupéfiante du mécanisme. Les chercheurs ont suivi chaque cycle de déménagements : le 0 désigne les ménages aisés qui emménagent dans le neuf, le 1 ceux qui s’installent dans les logements qu’ils viennent de libérer, le 2 ceux qui prennent la place des précédents, et ainsi de suite.

Résultat : dès le premier cycle — c’est-à-dire dès que les premiers occupants du neuf libèrent leur ancien logement —, les principaux bénéficiaires sont les ménages les plus modestes (quartile de revenus le plus bas). Aux cycles 3, 4 et 5, ceux qui déménagent gagnent moins de la moitié de ce que gagnent les riches du 0. En quelques mois, le déménagement des ménages aisés se diffuse à travers toute la distribution des revenus ! La conclusion des auteurs est sans appel : « Il n’est pas nécessaire de construire des logements directement abordables pour les ménages modestes ; ils bénéficieront de toute façon de l’effet de ruissellement. »

Quid de l’impact direct sur les loyers ? Dans les quartiers populaires américains, la construction d’immeubles neufs les a fait baisser de 5 à 7 % dans un rayon de 250 mètres par rapport aux logements plus éloignés.

Une étude récente menée à Helsinki entre 2021 et 2024 apporte une confirmation supplémentaire : dans un rayon de 200 mètres, la baisse est de 1,5 % après une nouvelle construction. Plus révélateur encore, les grands projets de plus de 60 logements produisent une réduction de 6 % sur les loyers environnants — et ce, même dans un contexte de marché atone marqué par un excès d’offre hérité de la pandémie.

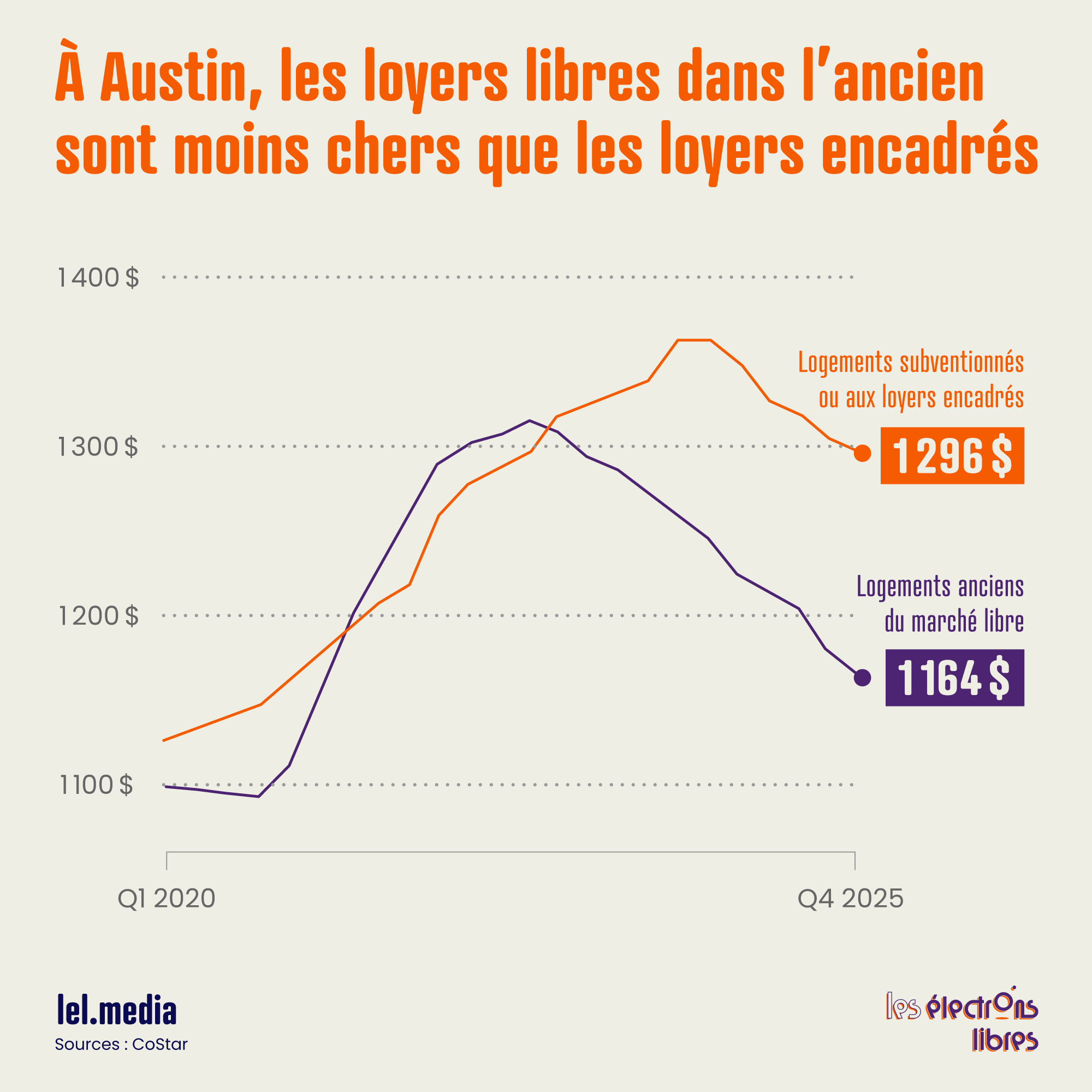

Le constat le plus fascinant vient des États-Unis. Les villes qui ont laissé les promoteurs construire massivement des appartements de luxe ont vu les loyers chuter de manière généralisée. Le phénomène est tel qu’au dernier trimestre 2025, dans de nombreuses zones à forte offre, les logements anciens du marché libre sont désormais moins chers que ceux régulés et « abordables ». Dans le domaine libre, cela conduit à produire des loyers inférieurs à ceux du secteur aidé ! Des appartements privés accessibles à tous sont ainsi devenus plus économiques que des unités pour lesquelles il faut pourtant remplir des critères de revenus, être citoyen ou résident permanent, et bien souvent gagner à une loterie d’attribution.

Sortir de l’impasse de la rareté

La France s’épuise à financer une pénurie qu’elle organise elle-même par un excès de normes et de régulations. Le choix est désormais limpide : persister à bloquer la construction par pureté idéologique, ce qui condamne les plus précaires à des loyers prohibitifs, ou accepter de bâtir massivement.

Car le coût de l’inaction est un suicide social et économique. La pénurie agit comme une taxe privée sur la croissance qui brise l’ascenseur social. Elle piège les talents dans des bassins d’emploi sinistrés et empêche les entreprises de recruter. Aujourd’hui, un salarié qui quitterait une région en crise pour un meilleur poste à Paris ou Lyon verrait son niveau de vie baisser, son gain en termes de revenu étant immédiatement capté par la rente foncière.

Mais dissipons ici un malentendu géographique. L’urgence n’est pas de densifier un Paris intra-muros déjà à la limite du possible, avec 20 000 habitants au km². Le véritable gisement foncier dort juste de l’autre côté du périphérique. En première et deuxième couronne, des communes entières, pourtant parfaitement connectées — et bientôt irriguées par le Grand Paris Express —, affichent encore des densités de village. C’est là, autour de gares RER souvent bordées de simples pavillons, que se joue la bataille. Il est aberrant d’avoir investi des milliards dans des transports lourds pour desservir des zones qui refusent d’accueillir de nouveaux habitants.

Préfère-t-on vraiment la satisfaction morale consistant à refuser de voir « les riches » obtenir de beaux appartements, quitte à condamner les classes populaires à la précarité locative ? Le paradoxe est d’autant plus absurde que la construction fait mécaniquement baisser les prix — autrement dit, elle nuit aux intérêts des propriétaires actuels, ceux-là mêmes qui bloquent les projets par peur de voir la valeur de leur patrimoine diminuer.

La solution n’est ni de gauche ni de droite. Elle est surtout universaliste au sens propre du terme, permettant d’offrir une abondance de nouveaux logements profitant à toutes les classes sociales. Imaginez une France où les jeunes actifs n’auraient plus à choisir entre un deux-pièces hors de prix et une colocation étouffante. Où les familles pourraient s’agrandir sans fuir à 50 kilomètres de leur lieu de travail. Où les entreprises trouveraient à proximité de leur activité les employés dont elles ont besoin. Où les budgets des ménages, soulagés de centaines d’euros de loyer chaque mois, se reporteraient sur la consommation, l’épargne, les loisirs. Encourager la construction ne coûte rien au contribuable. Bien au contraire, cela génère des recettes fiscales, crée des emplois, dynamise l’économie locale et libère du pouvoir d’achat pour des millions de ménages.

La question n’est pas de savoir si la France peut se permettre de créer plus de logements dans les grandes villes, mais de savoir combien de temps elle peut encore accepter de payer le prix faramineux de la rareté.

L’article Logement : pour sortir de la crise, il faut dépenser moins est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Ardèche - Annonay - Voile - Incroyable : exclue depuis 2 mois du lycée car son bonnet de chimio est assimilé à un signe religieux

(Permalink)

Arrêtez de vous inquiéter des fuites de données personnelles | Reflets.info

"le modèle économique actuel d'Internet reposant sur la monétisation des données personnelles des internautes est un choix partagé entre les entreprises qui l'ont imposé et les internautes qui l'ont accepté."

"Pour ceux qui ont - même une vague - compréhension technique, le développement d'Internet depuis vingt ans est une aberration. Nous voyons les internautes se jeter sur tel ou tel service kikoulol qui clignote tout en diffusant des vidéos de chats pendant qu'ils patientent pour « créer » une vidéo « rigolote » et nous anticipons impuissants le mur sur lequel ils foncent à la vitesse de la lumière. "

Mais tellement !

Cette impression de crier dans le vide depuis des années. Jusqu'au moment où les conséquences se concrétiseront. Et ça va taper très fort dans les années qui viennent. Observez bien.

(Permalink)

Everyone hates OneDrive, Microsoft's cloud app that steals then deletes all your files - Boing Boing

C'est en gros le fonctionnement d'un ransomeware: Il utilise de l'ingénierie sociale pour récupérer vos fichiers, et vous les fait perdre si vous essayez de vous échapper du système.

Franchement, si vous le pouvez, virez Windows.

(Permalink)

Santé mentale des jeunes : la lente perdition - POLITIS

Ils sont surtout violents envers eux-mêmes (cf. cet article) ce qui est très grave.

Ben en fait, c'est parce qu'ils vivent dans une société de plus en plus violente que vous, adultes, avez contribué à construire.

C'est pas les jeunes qu'il faut changer (en fantasmant d'un état "plus fort" ou "plus autoritaire") c'est la société qu'il faut refaire plus empathique.

🤷♂️

(Article complet : https://app.wallabag.it/share/695e64cbcc0088.17499204)

(Permalink)

Prisons, Armée, Hermès : 844 Go de données critiques dans la nature, le cabinet français DCE Conseil mis à nu par des hackers - Christophe Boutry

(Permalink)

Le Venezuela, un avertissement pour la France

Un pays surendetté, mais qui vit dans le déni. Des politiciens irresponsables, qui nient la réalité par calcul, et masquent leur vacuité derrière le « front républicain ». Des électeurs désabusés, qui se tournent vers ceux qu’on n’a « pas encore essayés ». La France de 2025 ? Non, le Venezuela de 1998.

14 décembre 1922, puits Barroso II, Cabimas. À l’aurore, autour d’un forage, quelques ouvriers s’activent machinalement. Depuis quelques années, les grandes compagnies pétrolières explorent le Venezuela. Sans grand enthousiasme, car le sous-sol semble bien moins prometteur qu’au Mexique ou aux États-Unis. Quand, soudain, un grondement sourd monte des entrailles de la terre.

Dans un fracas assourdissant, un mélange de gaz et de pétrole jaillit avec une violence inouïe. Pendant neuf jours, une colonne de 40 m de hauteur recrache l’équivalent de près d’un million de barils. Jamais une telle quantité de brut n’a été vue dans l’histoire de l’industrie pétrolière mondiale. Le pétrole recouvre les maisons, les arbres, les animaux, même les habitants. On interdit les feux de cuisson et les cigarettes, on éteint les lampes à huile. Une seule étincelle suffirait à faire exploser la région. La population, terrifiée, se terre dans l’obscurité.

Le neuvième jour, le jet s’arrête brusquement. Le puits s’est « auto-obstrué » par l’accumulation de sable et de roches remontés des profondeurs.

Pour les habitants, cela ne fait aucun doute. San Benito, saint patron imploré lors d’une procession fervente organisée sous la pluie mazoutée, a entendu leurs prières.

L’histoire du Venezuela est en marche.

Les Trente Glorieuses du Venezuela

Vingt ans plus tard, la ruée vers l’or noir a radicalement changé le Venezuela. Les voitures américaines inondent les rues de Caracas. Le pays vit du pétrole, pour le pétrole. L’agriculture a été abandonnée et l’industrie est jugée inutile. La monnaie, le bolivar, est si forte qu’elle permet de tout importer à bas coût.

Alors que le Brésil, le Chili ou l’Argentine basculent dans des dictatures militaires sanglantes, les grands partis vénézuéliens se partagent le pouvoir pour exclure les extrêmes, notamment les guérillas castristes.

Le pays connaît l’une des croissances les plus rapides au monde, parfois supérieure à celle du Japon. Des centaines de milliers d’Espagnols, d’Italiens, de Portugais et même de Français y émigrent, éblouis par ce nouveau « rêve américain ».

L’État investit massivement dans l’éducation et dans la santé. Caracas se transforme en une métropole futuriste, avec ses autoroutes suspendues, son campus classé au patrimoine de l’UNESCO et une scène culturelle bouillonnante. La « Suisse de l’Amérique » est née.

Le paradoxe de l’abondance

Le premier choc pétrolier éclate en 1973. S’il est catastrophique pour les pays importateurs de pétrole, pour les producteurs, c’est au contraire une aubaine. Le Venezuela n’est plus simplement riche, il est submergé par un afflux financier absolument sans précédent. Du jour au lendemain, les revenus de l’État sont multipliés par quatre. Le week-end, les rues de Miami se remplissent de Vénézuéliens fortunés. Pour les accueillir à Paris, Air France ouvre une ligne de Concorde vers Caracas.

Un homme va en profiter sans compter. Carlos Andrés Pérez, social-démocrate, est élu en mars 1974, peu de temps après l’explosion des prix. « Croisé de la justice sociale », il promet de mener une lutte acharnée contre les inégalités.

Au nom de l’idée que « le pétrole appartient au peuple », on nationalise l’industrie pétrolière. La loi impose une hausse généralisée des salaires, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Les licenciements deviennent si coûteux qu’ils sont, dans les faits, presque impossibles.

L’administration recrute massivement : des centaines de milliers de postes sont créés et l’État embauche sans retenue. Dans les immeubles, la présence d’« ascensoristes » devient obligatoire : partout, un employé en uniforme appuie sur le bouton à votre place.

Enfin, le prix des aliments de base est fixé très bas par l’État, qui compense la différence en subventionnant directement les producteurs.

Les dépenses induites sont faramineuses. Comme on ne peut plus licencier, on n’embauche plus, et on s’accommode de salariés improductifs, dans le public comme dans le privé. La valeur du travail disparaît. Cela tombe bien : comme tout est subventionné, plus aucune entreprise ne cherche à être compétitive. Et le peuple commence à croire en deux mythes, celui de l’argent gratuit et celui de la consommation comme moteur de l’économie. Tant pis si tout est importé de l’étranger.

La réalité est bien plus brutale : le pays n’a jamais autant emprunté. En six ans, la dette a été multipliée par neuf, alors même que les revenus pétroliers ont été multipliés par quatre. Le Venezuela est un milliardaire qui réussit l’exploit de vivre au-dessus de ses moyens.

Au départ de Carlos Andrés Pérez en 1979, les intérêts de la dette commencent à dévorer une part de plus en plus importante du budget national. Herrera Campíns, chrétien-démocrate qui lui succède, promet de remettre les finances en ordre, mais sans couper dans le train de vie de l’État. Il tente une politique de libération tarifaire, mais le peuple, habitué à vingt ans de prix bas, exprime aussitôt son mécontentement dans la rue.

Sous pression, Campíns fait marche arrière. Après tout, rien ne presse : avec la révolution iranienne, les prix du pétrole grimpent encore et le Venezuela reçoit toujours plus d’argent.

Sauf que cela ne dure pas. Et en ce « Vendredi noir » de 1983, la monnaie s’effondre.

Le RECADI, machine à corruption

Pour sauver le pays, il faudrait dévaluer. Mais le pouvoir ne peut s’y résoudre, d’autant que les élections approchent. Campíns invente alors le pire des stratagèmes : il subventionne la majorité des importations en dollars. La nourriture, les médicaments et les machines industrielles sont vendus selon l’ancien taux de change, comme si le bolivar ne s’était pas écroulé. L’État paie la différence !

Un procédé temporaire que son successeur, le social-démocrate Jaime Lusinchi, va institutionnaliser. Sans scrupule, il a été élu grâce à un slogan lunaire : « la crise, c’est un état d’esprit ». Le RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales) devient alors la plus grande machine à corruption d’Amérique du Sud.

Pour s’enrichir, il suffit de créer une société écran qui déclare vouloir importer pour 1 million de dollars de denrées, comme du lait en poudre. L’État, pour aider le peuple, lui vend 1 million de dollars au taux préférentiel de 4,30 bolivars. Évidemment, l’entreprise n’importe rien, ou seulement une infime partie. Elle revend immédiatement ce million de dollars au marché noir, au taux de 15 bolivars, et empoche 10,7 millions de bolivars de bénéfice, directement pompés dans les réserves de la Banque centrale.

Pourquoi s’embêter à cultiver ou à produire, si on peut devenir millionnaire en simulant une importation ? L’agriculture et l’industrie disparaissent définitivement. Personne n’est dupe, mais tout le monde en profite : les riches s’enrichissent, la classe moyenne voyage à peu de frais et les plus pauvres achètent des denrées à des prix encore bas. Sauf qu’à la fin des années 1980, la situation est insoutenable : le remboursement de la dette représente la moitié du budget de l’État. Mais, encore une fois, personne ne veut regarder la réalité en face.

Grand Venezuela !

En décembre 1988, Carlos Andrés Pérez revient au pouvoir, après une campagne qui atteint le summum du cynisme politique. Les difficultés financières ne sont jamais abordées. Au contraire, l’homme promet le retour du grand Venezuela, les années fastes de son premier mandat à l’époque du premier choc pétrolier.

Sa cérémonie d’investiture a tout du couronnement, dans un faste qui défie l’entendement. Plus de vingt chefs d’État, dont Fidel Castro et François Mitterrand, font le déplacement au Théâtre Teresa Carreño, le plus grand et le plus moderne complexe culturel de l’époque. Des sommes astronomiques sont dépensées en banquets, en fleurs importées, en sécurité et en réceptions dans les hôtels cinq étoiles de Caracas.

Le lendemain, Carlos Andrés Pérez annonce que les caisses sont vides. Le pays n’a plus le choix : il doit se tourner vers le FMI.

L’organisme demande la fin du RECADI et de l’encadrement des prix, un programme de privatisations et le gel des embauches dans la fonction publique. En quelques jours, les prix sont multipliés par trois. Le coût de l’essence et des prêts immobiliers explose.

La révolte qui s’ensuit est incontrôlable. En quelques heures, tout Caracas est en feu. Les manifestants brûlent les bus, saccagent les magasins. Les uns transportent des carcasses de bœuf entières sur leur dos, les autres des téléviseurs, au milieu de rues jonchées de verre brisé.

Carlos Andrés Pérez, dépassé, ordonne à l’armée de rétablir l’ordre. Armés de fusils d’assaut et de munitions de guerre, les soldats tirent à balles réelles dans les quartiers populaires. C’est un carnage. Les morgues de Caracas débordent. On crée des fosses communes pour enterrer les corps à la hâte. Les ONG comptent près de 3 000 morts. La confiance dans le pouvoir politique est définitivement brisée.

L’espoir Hugo Chávez

Hugo Chávez, alors jeune officier, est horrifié de recevoir l’ordre de tirer sur ses compatriotes. Dans un pays où les institutions se délitent les unes après les autres, il tente en 1992 un coup d’État pour prendre le pouvoir. Emprisonné, il sera relâché en 1994 pour tenter de pacifier un pays au bord de la rupture.

À cause de la corruption et du manque de contrôle, la moitié du système bancaire s’écroule. L’État doit dépenser 11 % du PIB pour sauver les banques. L’inflation atteint 100 %. Peu de temps après, le prix du pétrole s’effondre. Le Venezuela est à genoux. La pauvreté, qui était de 15 % dans les années 1970, touche désormais plus de 60 % de la population.

Les Vénézuéliens, excédés, ne veulent plus entendre parler des partis traditionnels, de droite comme de gauche. Aucun n’a eu le courage de dire la vérité. Tous ont suivi la même politique dépensière et clientéliste.

La commission d’enquête chargée d’identifier les responsables des détournements du RECADI se contente de désigner un bouc émissaire, Ho Fuk Wing, un homme d’affaires chinois rapidement surnommé « le Chinois du RECADI ». Aucun ministre ni dignitaire n’est inquiété.

Ce simulacre attise encore le ressentiment d’un peuple à qui l’on demande des sacrifices, tandis que la classe dirigeante continue de vivre dans une impunité totale, sans jamais avoir à répondre de ses actes.

Dans ce contexte, Hugo Chávez semble être l’homme providentiel. L’ancien révolutionnaire adoucit son image. En costume trois pièces, il prend la voie de la normalisation. Comme ses prédécesseurs, il ne parle pas de sacrifices, mais de grands projets. Celui d’une nouvelle république, censée guérir de tous les maux.

Ses concurrents, à court d’idées, se lient dans l’urgence dans un « front républicain » pour lui faire barrage… Mais le peuple n’y croit plus. Après tout, pourquoi ne pas essayer Chávez ? La situation ne peut pas être pire.

En réalité, la politique qu’il met en œuvre ne fait que recycler les vieilles recettes de Lusinchi. Vingt-sept ans plus tard, 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, et près de la moitié d’entre elle est dans l’incapacité de s’acheter le panier alimentaire de base.

Pendant des décennies, les Vénézuéliens ont préféré céder aux promesses démagogiques plutôt que d’affronter la réalité. « Le Venezuela est un pays riche ». « De l’argent, il y en a ». Autant de slogans qui permettaient d’éviter d’aborder les problèmes structurels. Il n’a jamais été question de créer de la richesse, seulement de mieux la redistribuer, avec cette conviction persistante que l’avenir ne pouvait pas être pire. Pourtant, les problèmes ne disparaissent pas parce qu’on détourne le regard. Les Vénézuéliens l’ont appris de la manière la plus brutale qui soit : il y a toujours plus profond que le fond. Essayons de nous en souvenir.

Merci à Cédric Mouret @ElPerezosoInfo, qui m’a soufflé l’idée de cet article et aidé à construire ce récit.

L’article Le Venezuela, un avertissement pour la France est apparu en premier sur Les Électrons Libres.