Annoncé il y a quelques jours, le NAS PC Beelink ME Pro a désormais droit à sa fiche technique détaillée. On découvre, pour le moment, deux versions de cette machine en version double baie sous processeurs Intel.

Le Beelink ME Pro est décliné sous processeurs Intel N95 et Intel N150. Des puces Alder Lake-N pour la première et Twin Lake pour la seconde, parfaitement adaptées aux usages envisagés. Ces puces sont tout à fait aptes à piloter les besoins de ce genre de machine et pourront aussi bien se transformer en serveur d’appoint qu’en MiniPC classique ou en NAS.

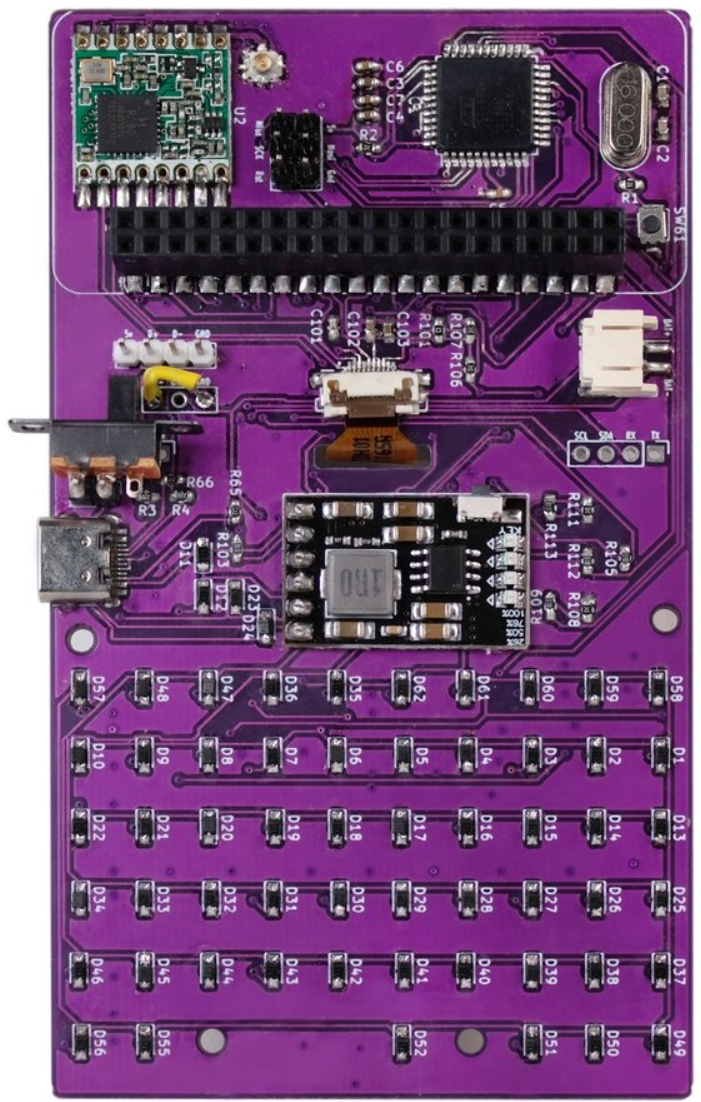

Beelink ME Pro

Une des particularités de cette solution est qu’elle est censée pouvoir évoluer dans le temps en changeant de carte mère. Un tiroir à la base de la machine permet en effet d’extirper la totalité de celle-ci. On pourra donc éventuellement la remplacer. Beelink évoque des solutions Intel, AMD et même ARM sans plus de détails pour le moment. Dans l’absolu, cela transformerait radicalement la machine et son usage. On imagine un NAS par exemple et, à la suite de l’acquisition d’une unité de stockage plus compétente, la possibilité de basculer le Beelink ME Pro en autre chose. Un MiniPC plus classique avec une puce AMD. Une unité spécialisée avec un SoC ARM ? Ou simplement assurer un SAV de remplacement facilement pour conserver un usage identique en cas de panne.

Tout cela à condition, bien entendu, que les ambitions de la marque soient au rendez-vous. C’est-à-dire que le premier modèle soit suffisamment bien vendu pour que la marque ait envie de poursuivre dans son développement. Qu’elle investisse du temps dans de nouveaux designs et les commercialise ensuite. Sans vouloir être pessimiste, c’est tout de même un produit de niche qui aurait un développement encore plus étroit avec des usagers probablement assez peu nombreux. À mon sens, le produit doit intéresser tel qu’il est présenté aujourd’hui pour investir. Les options d’évolutivité ne doivent être considérées que comme des « bonus » à moyen et long terme et non pas comme les raisons d’un investissement. On a trop vu par le passé, même chez de très grandes marques, des produits ayant un avenir de formidables déclinaisons propriétaires se transformer en solutions totalement placardisées au bout de quelques années.

A noter que ce design permet des usages secondaires intéressants comme le dépoussiérage de l’ensemble assez facilement ainsi que la maintenance du stockage SSD intégré.

Sous la carte mère, on note la présence de trois ports M.2 2280 NVMe PCIE qui seront ainsi simplement accessibles. Le premier sera en PCIe 3.0 x2, les deux autres eb PCIe 3.0 x1. Il faut composer avec le nombre de lignes PCIe assez limité de la plateforme low-cost d’Intel. La mémoire vive est, quant à elle, soudée sur la carte, nous y reviendrons.

Le Beelink ME Pro est très compact. 16.6 cm de profondeur par 12.1 cm de large et 11.2 cm de haut. Le tout pèse 2.1 kg. En plus de son tiroir à carte mère, il embarque donc deux baies d’extension SATA au format 3.5″ compatibles avec des SSD de 2.5″. Le constructeur insiste sur les précautions menées autour d’un système antivibration des vis qui maintiennent les disques en place et censées éliminer une partie du bruit de la machine. Pas d’informations en revanche sur les connecteurs SATA et d’une éventuelle possibilité d’un branchement à chaud. Il s’agira donc vraisemblablement d’une solution basique capable toutefois d’encaisser jusqu’à 30 To par disque.

Les processeurs embarqués sont censés pouvoir tourner en continu à 25 watts de TDP, ce qui ne sera pas forcément très utile sur un NAS mais pourrait servir pour des tâches plus gourmandes de temps en temps. Le Beelink ME Pro ne promet cependant pas la lune, passer de 12 à 25 watts ne fait gagner que 6% de performances en plus. Pas certain que le jeu en vaille la chandelle.

Le MiniPC NAS propose un système de refroidissement actif avec un ventilateur au-dessus de la carte mère qui repoussera la chaleur vers l’extérieur de la machine. À la fois celle du processeur mais aussi celle générée par les disques durs.

Le Beelink Me Pro propose une connectique légère pour un MiniPC

L’engin propose un design original à mi-chemin entre le minuscule ampli de guitare avec sa signature en face avant et un MiniPC plus traditionnel. On retrouve une connectique assez complète pour un NAS, un peu plus maigre pour un MiniPC. En façade, un unique port USB 3.2 Type-A et le bouton de démarrage.

A l’arrière, on note deux ports Ethernet en 2.5 et 5 Gigabit, une sortie HDMI unique, une paire d’USB 2.0 Type-A et un USB 3.2 Type-C en plus du traditionnel jack audio combo 3.5 mm. La machine embarque une solution sans fil en Wi-Fi6 et Bluetooth 5.4 non détaillée. Il faudra probablement recourir à un hub ou un dock en USB Type-C pour un usage MiniPC complet.

Au final, on a un produit assez intéressant comme solution NAS mais qui se heurte assez clairement au marché actuel. Avec le choix d’une mémoire soudée, le constructeur n’a pas la possibilité de proposer une version barebone qui aurait été plus abordable. Le Beelink ME Pro est donc assez cher à l’achat pour le moment. Il est décliné en deux versions principales.

Soit un Intel N95 avec 12 Go de LPDDR5x-4800 et trois versions de stockage en 128 Go, 512 Go ou 1 To NVMe à partir de 324€. Soit une version Intel N150 avec cette fois-ci 16 Go de LPDDR5x-4800 et 512 Go ou 1 To de stockage NVMe qui débute à 470€ au cours du jour. Des tarifs évidemment assez élevés qui reflètent la situation compliquée de la mémoire et du stockage. Les deux machines sont prévues sous Windows 11 Home pour une livraison en janvier de l’année prochaine depuis les antennes locales en Europe du constructeur.

| Beelink Me Pro : Intel N95/N150 – 12/16 Go – M2.2280 – Windows 11 |

Mini-Score NAS/Serveur : B  Mini-Score MiniPC : C |

+ conception originale

+ distribution certifiée

+ larges évolutions techniques possibles

+ accès simple aux SSD

+ fonctionnalités NAS

+ compatibilité logicielle poussée

+ livré prêt à l’emploi

+ support BIOS / documentation |

– garantie 1 an

– SAV en Europe

– RAM soudée

– connectique limitée en usage MiniPC

– Bruit ?

|

| Catégorie |

Détails |

| Processeur |

Intel Twin Lake N95 : 4 cœurs / 4 threads, 6 Mo de cache, fréquence turbo max. 3,4 GHz

Intel Twin Lake N150 : 4 cœurs / 4 threads, 6 Mo de cache, fréquence turbo max. 3,6 GHz |

| GPU |

Intel Graphics 1000 MHz, 24 unités d’exécution (N150)

Intel UHD Graphics 1200 MHz (N95) |

| Mémoire |

12 Go ou 16 Go

LPDDR5 4800 MHz |

| Emplacements M.2 NVMe |

M.2 2280 PCIe 3.0 x2 (max. 4 To) ×1

M.2 2280 PCIe 3.0 x1 (max. 4 To) ×2 |

| Emplacements SATA |

Disques SATA 2,5″ / 3,5″ ×2

Jusqu’à 30 To maximum par disque |

| Dimensions & Poids |

166 × 121 × 112 mm

Poids : 2,1 kg |

| Ports |

USB-C 10 Gbit/s ×1

USB 3.2 10 Gbit/s ×1

USB 2.0 480 Mbit/s ×2

HDMI ×1 (4K max. 60 Hz)

Ethernet Realtek RTL8126 5 GbE

Ethernet Intel i226-V 2,5 GbE |

| Réseau sans fil |

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.4 |

| Environnement d’exploitation |

Température : -10 °C à 45 °C

Humidité : 30 % à 90 % |

| Environnement de stockage |

Température : -20 °C à 60 °C

Humidité : 10 % à 90 % |

| Alimentation (entrée adaptateur) |

19 V, 6,32 A

200–240 V, 50–60 Hz |

| Système d’exploitation |

Windows 11 Famille |

Le Beelink ME Pro en précommande a partir de 328€ © MiniMachines.net. 2025

Ultra Series 2

Ultra Series 2