Énergies renouvelables : la France bientôt sanctionnée pour avoir manqué ses objectifs ?

L’électricité française est parmi les plus décarbonées d’Europe. Mais il n’empêche que les objectifs fixés pour 2020 en matière d’énergies renouvelables n’ont pas été atteints. La menace de sanctions plâne sur notre pays.

En 2009, tous les pays de l’Union européenne ont pris des engagements en matière de déploiement des énergies renouvelables. La France visait les 23 % d’énergie « verte » dans sa consommation finale brute en 2020. Nous n’y étions pas. La Cour des comptes européenne donne le chiffre de 19,1 %. Pire, peut-être, aux yeux de l’Europe, depuis 2020, la France a beaucoup tardé à présenter des plans pour combler le retard. Elle n’a pas non plus utilisé de flexibilités pour se racheter une conduite.

Des objectifs d’énergies renouvelables non atteints et pas de flexibilités

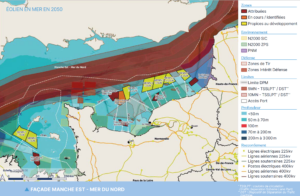

Des flexibilités ? C’est ainsi que les experts appellent les mécanismes qui permettent aux États membres de compenser leur écart avec l’objectif fixé. Par exemple, en achetant des « mégawatts statiques » à ceux qui disposent de productions renouvelables excédentaires. Le Luxembourg, la Slovénie, l’Irlande, les Pays-Bas et la Belgique l’ont fait. La France, elle, a évoqué l’idée d’acheter 500 millions d’euros de tels mégawatts statiques. Sans aller plus loin. Elle a même confirmé dernièrement préférer allouer l’enveloppe au développement de nouvelles capacités renouvelables. Selon une « Stratégie française pour l’énergie et le climat » dans laquelle solaire et éolien en mer, notamment, tiennent une place de choix.

À lire aussi

Voici le record d’exportation d’électricité monumental battu par la France

Pour l’Europe, toutefois, la France reste en infraction. Une amende pour son retard sur les énergies renouvelables pourrait finir par lui être infligée. Il n’y aurait toujours pas de procédure en cours. Mais il n’existe pas non plus de délai légal en la matière. Et il y a quelques mois, la Cour des comptes évoquait un montant de 960 millions d’euros. Pour la seule année 2020 ! On comprend pourquoi Paris tient à poursuivre les discussions avec Bruxelles. La loi d’accélération des énergies renouvelables jouera peut-être en notre faveur. Tout comme notre mix électrique, déjà l’un des plus décarbonés d’Europe.

La France mise sur la décarbonation, l’Europe maintient le cap sur les renouvelables

À l’issue d’une réunion du conseil des ministres de l’Union européenne, ce lundi 4 mars, Bruno Le Maire, notre ministre de l’Économie, se montrait confiant. « Nous voulons d’une Europe qui fixe des objectifs climatiques clairs, en visant la neutralité carbone. La France devrait pouvoir choisir souverainement son mix énergétique », a-t-il déclaré. Comme un clin d’œil à la victoire obtenue récemment d’inscrire le nucléaire parmi les technologies stratégiques pour la décarbonation. Et à sa volonté de miser sur des énergies décarbonées — qui incluent donc le nucléaire — plus encore que sur les seules énergies renouvelables.

La commissaire européenne à l’Énergie, Kadri Simson, rappelle tout de même que « la Commission ne peut pas ignorer » que la France a manqué son objectif renouvelable. En février dernier, elle avait d’ailleurs demandé à notre pays de rehausser ses ambitions en la matière pour 2030. Les États membres doivent soumettre, en juin prochain, leur participation à l’objectif européen d’atteindre alors les 42,5 % d’énergies renouvelables. Pour Kadri Simson, la France devrait « proposer au moins une part de 44 %. Une hausse considérable de son ambition ».

L’article Énergies renouvelables : la France bientôt sanctionnée pour avoir manqué ses objectifs ? est apparu en premier sur Révolution Énergétique.