Connaître ses consommations exactes d’eau, de gaz et d’électricité sans avoir à jongler parmi une multitude de compteurs et d’applications smartphone ? C’est possible grâce aux compteurs multi-énergies à placer dans le tableau électrique. Nous avons opté pour l’Ecocompteur de Legrand. Un appareil méconnu, mais pourtant très utile, que nous avons testé durant plusieurs mois.

Pour les geeks que nous sommes, pouvoir mesurer précisément les consommations d’eau, de gaz et d’électricité, à l’échelle du logement comme de l’appareil, est un vieux rêve. S’il fallait auparavant installer un compteur individuel pour chaque poste et le relever manuellement, il existe aujourd’hui des dispositifs complètement centralisés et connectés. Ainsi, un seul et unique appareil permet de mesurer et remonter toutes les informations au sein d’une application smartphone. Simple et pratique.

À l’origine du compteur, une réglementation énergétique

L’offre de compteurs multi-énergies destinée aux particuliers n’est pas pléthorique. Et celle-ci n’a pas émergé en réponse à un soudain appétit de la population pour le comptage, mais à une nécessité légale : la réglementation énergétique (RE2020). L’article 27 de cette réglementation impose aux logements neufs la présence d’un dispositif permettant de communiquer les consommations d’énergie à ses occupants.

Il peut s’agir d’estimations consultables à partir d’outils en ligne, qui relèvent les données des distributeurs de gaz et d’électricité. Moins cher, mais aussi moins précis. Les plus pointilleux préfèreront l’installation d’un compteur multi-canaux, qui mesure en permanence les consommations réelles d’eau, de gaz et d’électricité (conso totale du logement et par ligne).

S’il existe une grande variété de compteurs à lignes multiples pour l’électricité uniquement, ceux qui permettent de mesurer également l’eau (voire l’eau chaude) et le gaz sont moins courants. Trois modèles sont actuellement commercialisés : le module Schneider Wiser, l’afficheur Hager l’Ecocompteur de Legrand. Ce dernier étant le plus facile à se procurer et à utiliser selon les avis que nous avons consultés, nous avons choisi de le tester.

Un prix toujours trop élevé pour se démocratiser

Tous affichent des tarifs bien trop élevés. Nous avons acheté notre exemplaire 210 euros, mais le prix peut grimper jusqu’à 300 euros selon les modèles. Connaître ses consommations avec précision n’est hélas pas à la portée de tous. D’autant qu’il faut ajouter des tores vendus séparément (autour de 20 euros) ainsi que des câbles et compteurs ou capteurs impulsionnels (pour l’eau et le gaz). Comme leur nom l’indique, ces modules émettent une impulsion électrique pour chaque mètre-cube d’eau ou de gaz consommée, qui est détectée par l’Ecocompteur.

Notre logement ne consommant pas de gaz, nous n’avons pas eu à installer de capteur pour ce poste. Pour des raisons techniques, nous avons seulement pu installer un capteur d’impulsion sur l’arrivée générale d’eau. Acheté d’occasion sur Leboncoin, l’ensemble compteur et capteur impulsionnel nous a coûté « seulement » 60 euros, auxquels il a fallu ajouter 10 euros de câble (2 × 0,75 mm²) afin de le raccorder à l’Ecocompteur. Ce dernier fournit d’ailleurs la tension (30 V) nécessaire au fonctionnement du capteur d’impulsions.

Un compteur multi-canaux tentaculaire

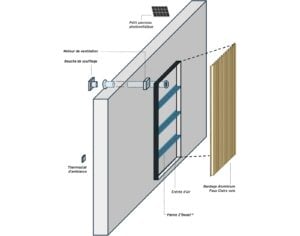

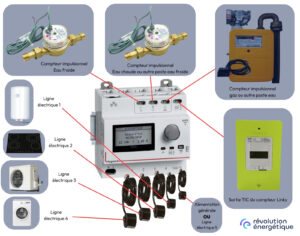

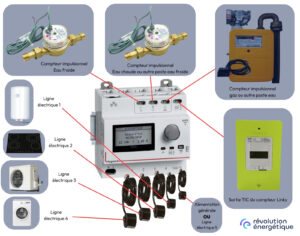

Pour mieux comprendre les capacités de l’Ecocompteur Legrand, voici un diagramme qui présente toutes les connexions possibles.

Toutes les liaisons possibles au Legrand Ecocompteur / Image : Révolution Energétique.

En résumé, il est possible de mesurer les postes suivants :

- Eau froide

- Eau chaude (ou autre poste de consommation d’eau)

- Gaz (ou autre poste de consommation d’eau)

- Électricité (ligne 1)

- Électricité (ligne 2)

- Électricité (ligne 3)

- Électricité (ligne 4)

- Total électricité via ligne d’arrivée ou ligne 5

- Total électricité via ligne TIC connectée au compteur Linky (paramétré en historique uniquement)

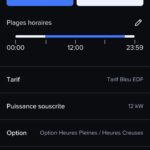

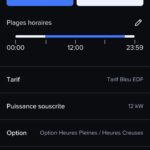

L’Ecocompteur remonte l’ensemble de ces informations par Wifi ou câble Ethernet à l’application smartphone Home+Control, qui présente l’avantage d’être française. Cette dernière est très complète et assez facile à utiliser, même si elle comporte quelques petites étrangetés cosmétiques. À notre grand étonnement, l’application ne permet pas de consulter les puissances instantanées de chaque ligne, alors qu’il est possible de les consulter sur l’écran de l’Ecocompteur. Plutôt frustrant. L’on doit se contenter des consommations déclinées par jour/semaine/mois/année, heures pleines et heures creuses, en kilowattheures, mètres cubes, mais aussi en euros (si l’on a renseigné les prix et horaires des heures creuses dans l’application).

Installation et câblage de l’Ecocompteur Legrand

L’installation et le câblage de l’Ecocompteur sur un rail DIN dans le tableau électrique se fait sans grande difficulté. Legrand aurait toutefois pu concevoir son produit de façon à faciliter la tâche dans le cadre d’une rénovation. On regrette, par exemple, les tores à enfiler sur chaque ligne, ce qui nécessite de les débrancher de leur disjoncteur, alors qu’il existe des tores clipsables. De même, le bornier d’alimentation de l’Ecocompteur est très profond. Nous n’avions pas de tournevis assez long et fin pour cela, et avons dû démonter le capot afin de serrer les vis du bornier.

Autre petite déception : la relève de la consommation générale via la ligne TIC du compteur Linky (qui libère donc une cinquième ligne de comptage) ne peut se faire que si ce dernier est en mode historique. Cela peut être modifié en appelant son fournisseur d’électricité. Notre Linky étant en mode standard afin de pouvoir tester toutes sortes de compteurs avec une meilleure précision, nous n’avons pas pu bénéficier de cette fonctionnalité.

Relier les capteurs impulsionnels, une étape plus délicate

La partie la plus complexe concerne le capteur impulsionnel destiné à la relève de la consommation d’eau. Cela dépend bien sûr de chaque logement, mais dans notre situation, nous avons dû tirer une ligne longue de 30 mètres entre l’Ecocompteur et le compteur d’eau général. À noter que nous n’avons pas pu installer de capteur impulsionnel sur le compteur de notre fournisseur d’eau, déjà équipé d’une tête de télérelève incompatible avec l’Ecocompteur.

Pour éviter de fastidieuses et coûteuses démarches auprès de notre fournisseur, nous avons donc greffé un second compteur sur l’arrivée générale d’eau pour pouvoir y clipser un capteur impulsionnel. En achetant l’ensemble d’occasion, l’opération n’a pas coûté très cher. Cela a toutefois nécessité beaucoup de recherches afin de trouver les modèles adaptés à notre installation et compatibles avec l’Ecocompteur. Le marché est plutôt réservé aux professionnels et il n’est hélas pas aisé de se procurer le matériel adéquat à un prix abordable lorsqu’on est un particulier.

Paramétrage et utilisation de l’Ecocompteur Legrand

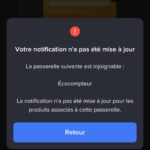

Une fois les câblages réalisés, il suffit de mettre l’Ecocompteur sous tension et de le paramétrer. À commencer par la connexion internet en Wifi ou Ethernet. Nous avons préféré la seconde après avoir testé la première. Notre box étant trop éloignée de l’Ecocompteur, la liaison s’interrompait régulièrement. Sur l’application smartphone Home+Control, toutes les étapes sont guidées et la connexion se fait aisément. Cette dernière permet de nommer les lignes facilement, même s’il est possible de le faire sur l’écran du compteur.

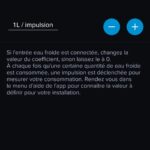

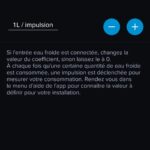

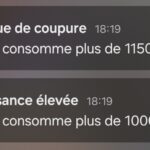

L’application offre aussi la possibilité de régler les entrées impulsionnelles (par défaut, une impulsion vaut 1 litre, mais l’on peut modifier ce ratio). Une fonctionnalité est particulièrement appréciée : l’envoi de notifications personnalisées, qui alertent si la puissance d’une ligne ou du total est supérieure à la valeur de son choix. Pratique pour éviter de dépasser sa puissance souscrite.

À noter que ceux qui souhaitent rester hors connexion peuvent tout à fait paramétrer et consulter les données de l’Ecocompteur grâce à la molette à droite de l’écran.

Notre avis sur l’Ecocompteur Legrand

Le compteur multi-canaux proposé par Legrand est un excellent outil pour relever précisément et consulter sans prise de tête l’ensemble de ses consommations d’électricité, de gaz et d’eau. S’il remplit parfaitement sa mission première, il reste un produit perfectible, particulièrement au regard de son prix élevé. Une version plus accessible aux particuliers serait bienvenue, notamment pour faciliter le comptage d’eau et de gaz au moyen de capteurs impulsionnels sans-fils. Consultez ci-dessous les points forts et les points faibles de l’Ecocompteur Legrand ⬇️

ℹ️ En toute transparence

➡️ Cet essai a été réalisé librement par un journaliste de Révolution Énergétique.

➡️ Le produit testé a été acheté par Révolution Énergétique, sans implication de la marque.

➡️ Nous pouvons percevoir une petite commission à chaque achat effectué via les liens d’affiliation éventuellement intégrés à cet article. Ce mode de financement, parmi d’autres, nous permet de continuer à vous proposer gratuitement des articles sans compromis sur leur qualité.

L’article Test Legrand Ecocompteur : eau, gaz et électricité, tout mesurer sans s’embêter est apparu en premier sur Révolution Énergétique.