Plus d’un million et demi de signatures pour la dénoncer en quelques jours. Tout juste votée, la loi Duplomb devient le symbole des divisions qui traversent notre pays, autant qu’elle traduit notre malaise démocratique. « Loi poison », « Mange, t’es mort », « Le cancer vote à droite »… Les slogans caricaturaux la dénonçant fleurissent, repris par certains journalistes et politiques. Mais que peut bien contenir cette loi pour justifier ces outrances ? Notre agriculture met-elle vraiment les Français en danger ? A moins qu’un péril plus grand ne les guette, celui du populisme.

Laurent Duplomb, sénateur LR de la Haute-Loire, ne s’attendait sans doute pas à passer à la postérité de la contestation en présentant sa proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». C’est pourtant le cas avec son texte, envisagé en réaction aux vives manifestations des agriculteurs du printemps 2024, réclamant une simplification de certaines normes régissant leur profession et un alignement des très sévères réglementations françaises sur celles dictées par l’Europe, pourtant assez rigoureuses.

Que change la loi Duplomb ?

Elle s’articule autour de quatre axes et huit (longs) articles.

En premier lieu et par ordre croissant d’importance ou de capacité à enflammer les débats.

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), sera amenée à traiter en priorité les demandes de mise sur le marché de produits phytosanitaires répondant à un besoin urgent. Une demande partiellement retoquée par le Parlement et réintroduite par décret, ce qui peut être contesté, et le sera. Notamment par Corinne Lepage au nom de l’association Agir pour l’environnement. Une question purement juridique, mais légitime, n’ayant cependant rien à voir, contrairement à ce qui est prétendu, avec une mise sous tutelle de l’Agence, puisque celle-ci reste parfaitement indépendante quant aux avis qu’elle émet.

La loi prévoit ensuite la simplification de l’installation, de la modernisation et de l’agrandissement des bâtiments destinés à l’élevage. S’ils seront toujours soumis aux mêmes normes environnementales, le seuil déclenchant la réalisation d’une étude d’impact va être aligné sur les standards européens. Une mesure qui n’a rien d’un changement de paradigme.

Les deux sujets suivants, les retenues d’eau (les fameuses « mégabassines ») et la réintroduction partielle d’un pesticide de la famille des néonicotinoïdes (NNI), l’acétamipride, sont en revanche les mèches qui ont déclenché l’incendie politique et sociétal actuel.

Le premier d’entre eux a failli connaître un destin funeste. Issu de l’article 5 de la loi et de son titre III, « Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource », il a été labouré dans les grandes largeurs en Commission Développement durable par les écologistes et sa présidente, Renaissance, Sandrine Le Feur, afin d’arriver à un résultat contredisant la volonté du législateur. Le but ? Suivre la doxa des Verts visant à interdire les retenues d’eau, ou les réserver aux seuls agriculteurs bio, dont Sandrine Le Feur est… une des représentantes. Le subterfuge n’a heureusement pas été validé. Pour le reste et pour mieux comprendre les enjeux de ces retenues et particulièrement de leur utilité dépendant des sols sur lesquelles elles sont installées, nous vous renvoyons aux trois articles que nous avons déjà consacrés à la question :

Stockage de l’eau : solution ou illusion ?

Quand les députés inventent… l’agriculture sèche

La gestion de l’eau, c’est pas sourcier !

Reste la pièce maîtresse, l’acétamipride.

Il s’agit d’un pesticide de la famille des néonicotinoïdes (NNI), partiellement ré-autorisé par la loi. Il faut insister sur le mot « partiellement ». L’usage de notre accusé ne pourra être accepté qu’en cas de problème majeur, par voie de dérogation, de façon limitée dans le temps, et à la seule condition de l’absence de solution alternative. Rien à voir donc avec une ouverture massive des vannes en faveur de tous les pesticides, ni de celui-ci, comme ce que les contempteurs opportunistes de la loi, et beaucoup de citoyens manipulés mais sincères, prétendent. Et là est toute la question. Encore fallait-il lire la loi.

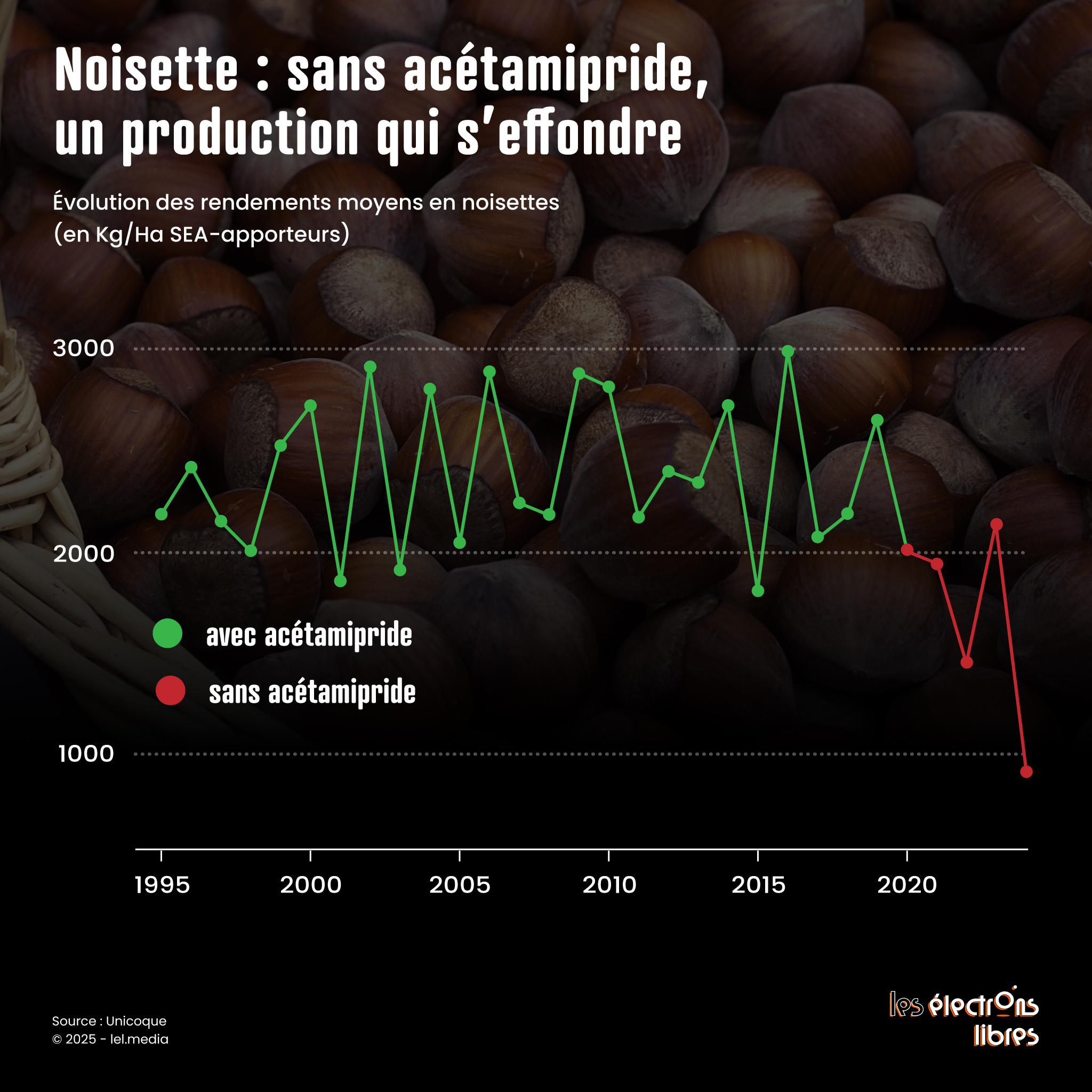

Autorisé jusqu’en 2033 dans l’Union Européenne (et presque partout ailleurs dans le monde), il a été interdit en France en 2018, comme tous les NNI. Ce ne fut pas sans conséquences. La production de cerises, liée à un autre NNI, s’est effondrée de 25%, sonnant le glas d’un tiers des exploitations. La filière noisettes a perdu l’an dernier, en raison d’un été pluvieux favorisant les ravageurs, 30% d’une récolte… déjà moitié moins importante qu’à l’accoutumée. La filière sucrière française, jusque-là leader européen, a vécu une catastrophe. Avec pour conséquence de regarder impuissante la concurrence allemande prendre sa place avec… ses champs pulvérisés à l’acétamipride. Ainsi, depuis 2019, 6 des 20 sucreries hexagonales ont fermé. Mais c’est toute la filière, qui représente environ 25 000 emplois directs, et 45 000 indirects ou induits, qui est menacée. Sandrine Rousseau a beau dire scandaleusement « La rentabilité [des agriculteurs], je n’en ai rien à péter », c’est de leur survie qu’il s’agit, non de leurs profits. Est-ce aussi négligeable pour les écologistes ? Une réalité sociale qui ne pourra que nourrir la colère paysanne, sans garantir le sucre consommé en France d’être exempt de pesticides dans sa production étrangère. Pour la simple et bonne raison… que c’est aujourd’hui impossible.

Un tueur d’abeilles cancérogène ?

Selon la plupart des agences sanitaires, dont l’EFSA (l’agence sanitaire européenne), la toxicité de l’acétamipride pour les abeilles est nettement plus faible que celle des autres NNI. Sa persistance dans l’environnement est notamment beaucoup plus courte, avec une demi-vie (durée nécessaire à la disparition de 50 % du produit) inférieure à 8 jours, au lieu de plusieurs mois. Sans compter que les abeilles ne butinent pas la betterave, puisqu’elle ne produit… pas de fleurs.

Et pour notre santé ? Malgré certaines déclarations, le lien entre cancer du pancréas et acétamipride n’a été démontré par aucune étude. Les réelles craintes ne portent pas sur son aspect cancérogène mais sur son rôle de potentiel perturbateur endocrinien et sur le développement des enfants. Dit comme cela, c’est effectivement inquiétant. Mais ces risques ne peuvent subvenir qu’en cas d’exposition aiguë – la dose fait le poison. Pour plus de sûreté, dans l’attente d’études complémentaires, l’ANSES a recommandé l’an dernier d’abaisser la dose journalière admissible de résidus (DJA). Et l’exposition chronique des populations est très inférieure à ces seuils. Rappelons par ailleurs l’hypocrisie qui préside à cette soudaine indignation nationale à l’égard de l’acétamipride, alors que personne ne semble s’en offusquer pour ce qui est de sa très large utilisation domestique à des doses non négligeables, dans les insecticides contre les blattes, les fourmis, mais également dans les sprays anti-puces. Quant aux colliers voulant préserver chiens et chats des mêmes parasites, ils sont bourrés d’un autre NNI, l’imidoclapride, bien plus dangereux que l’acétamipride.

Et sinon, nourrir les Français ?

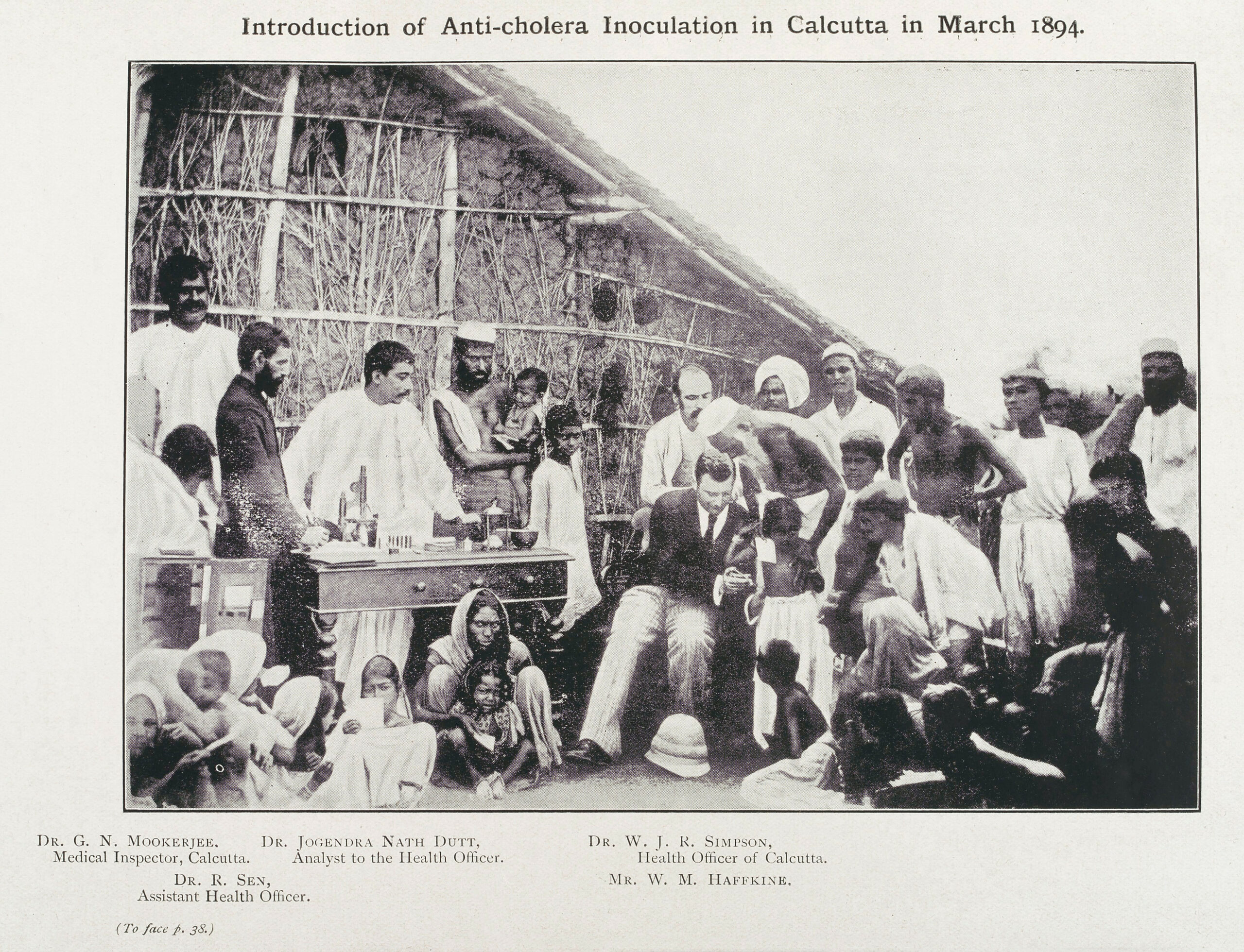

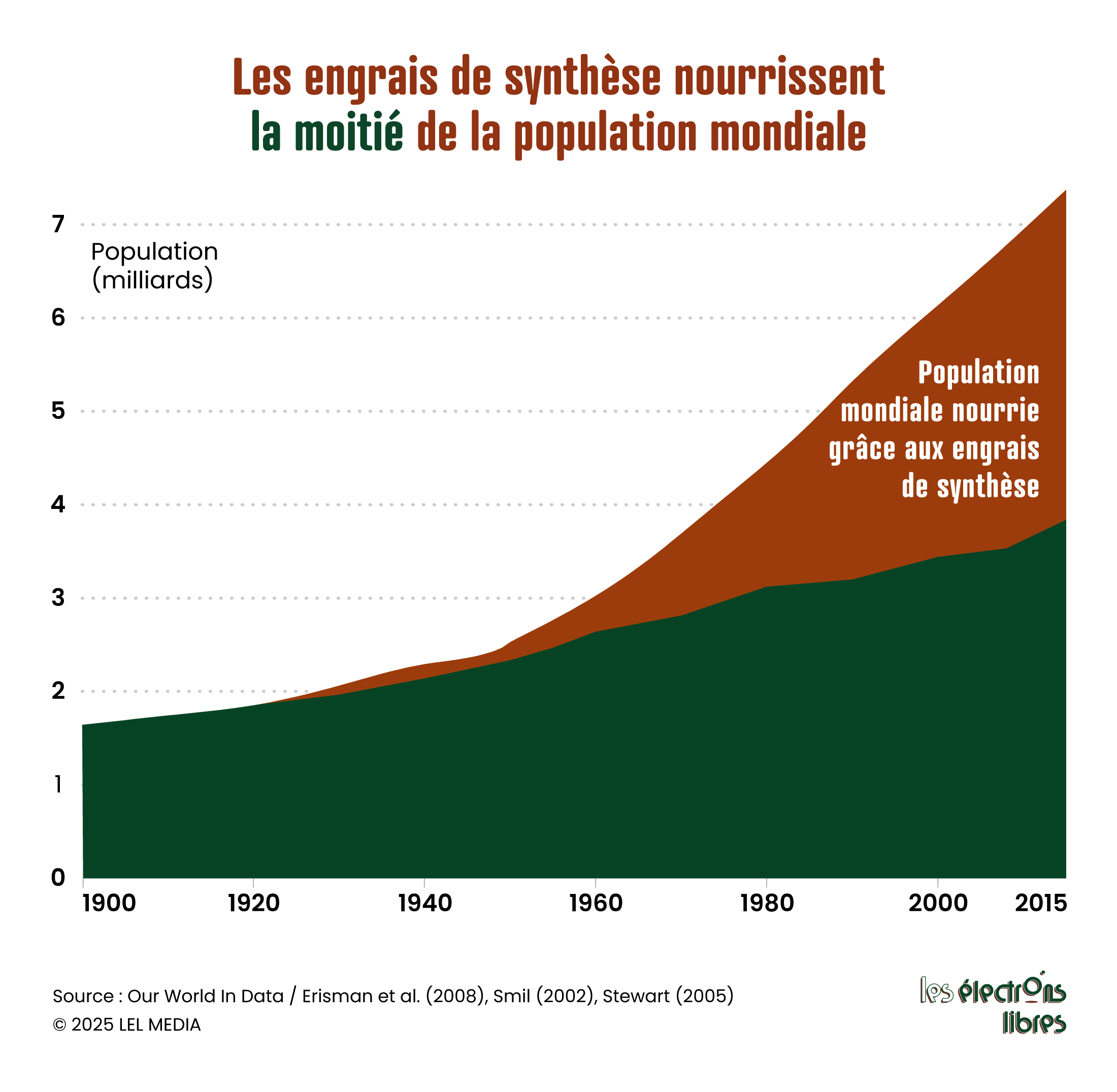

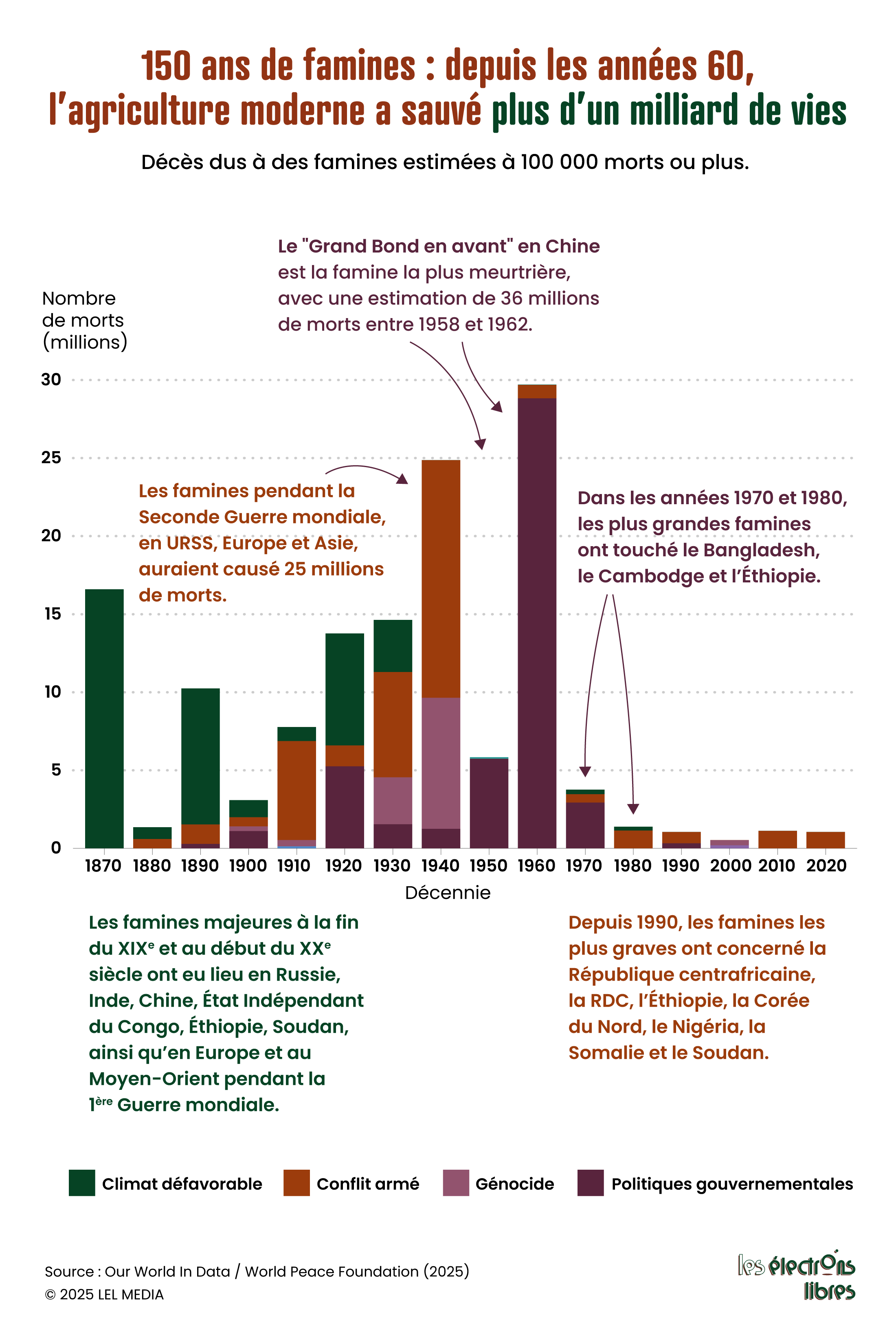

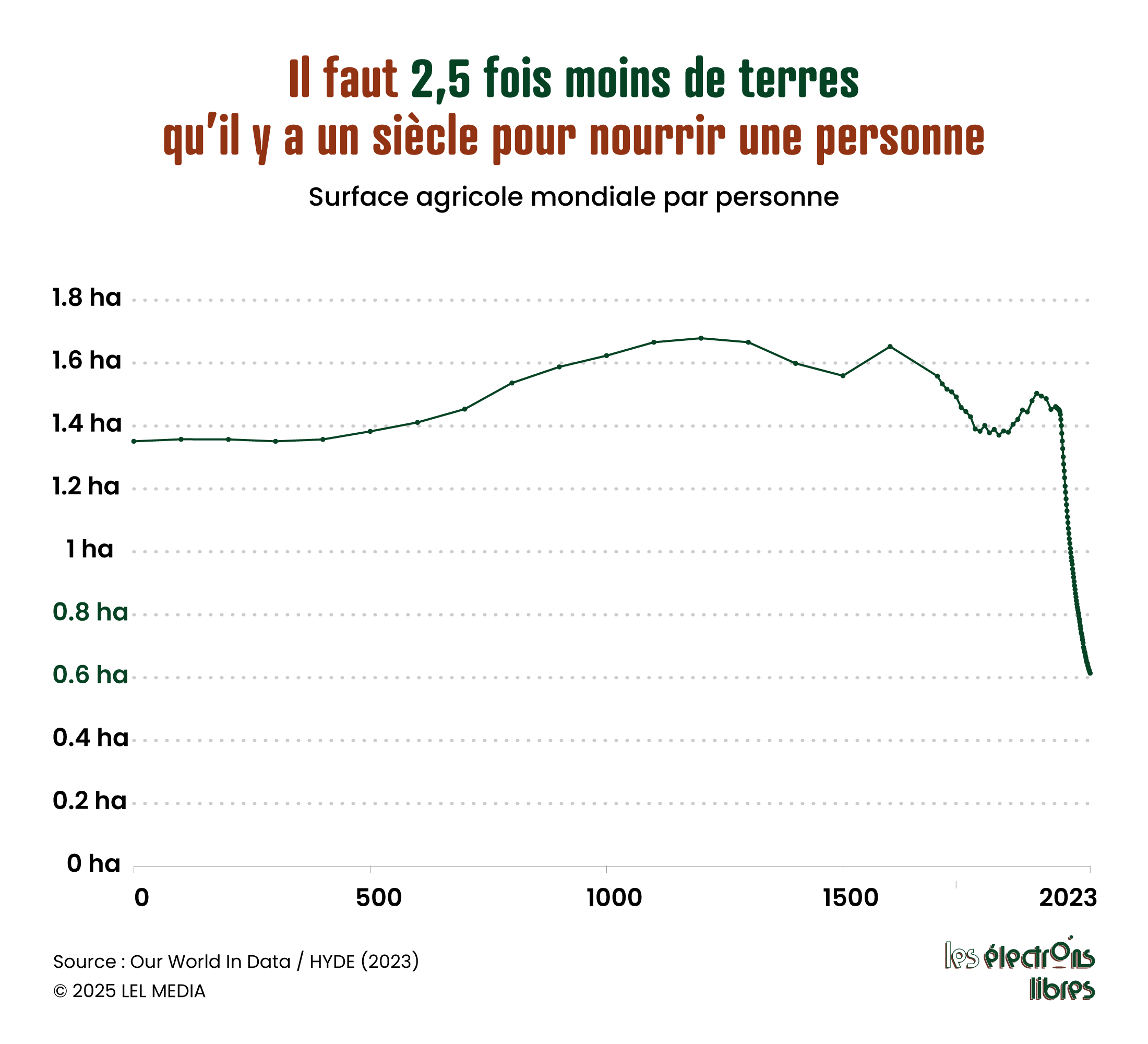

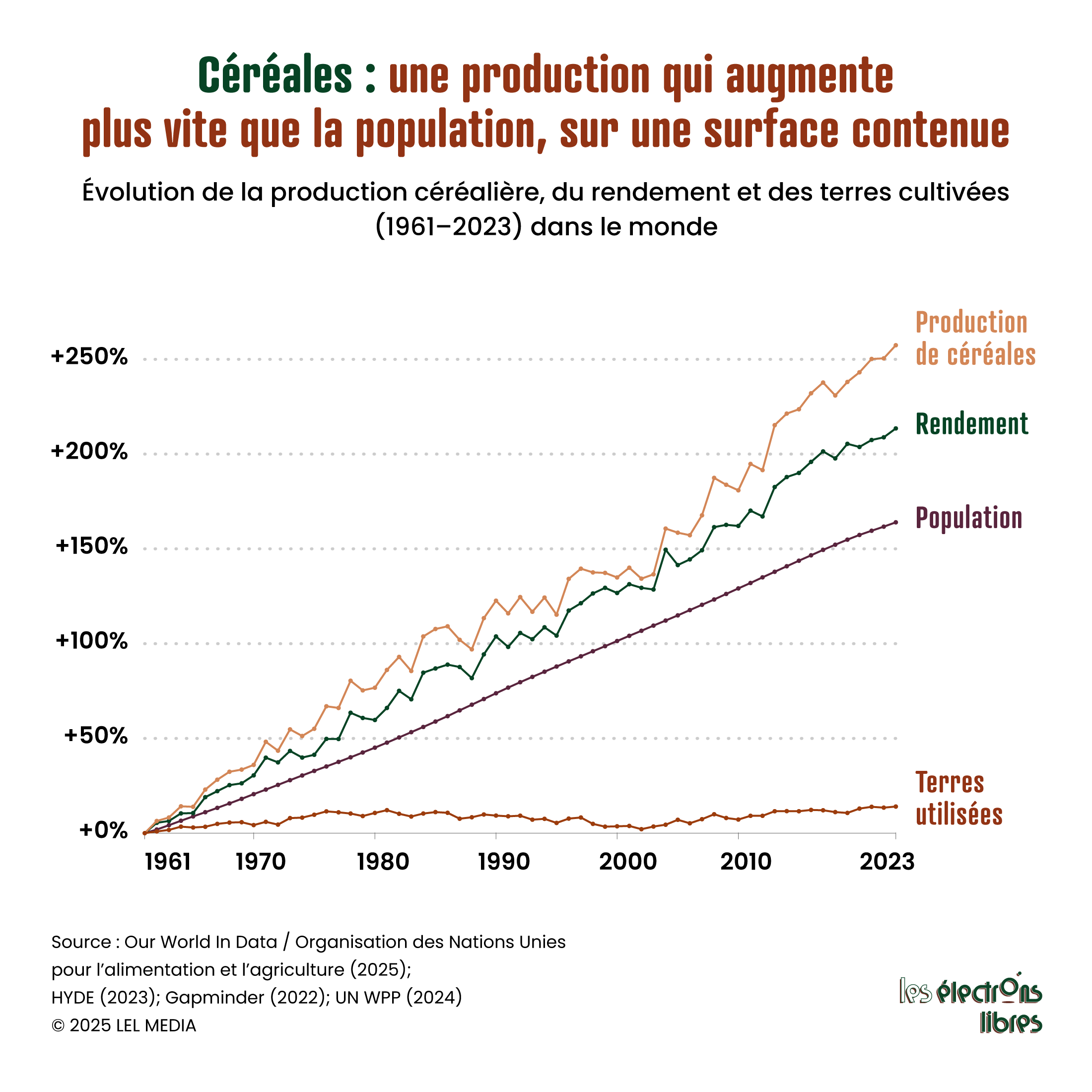

A chercher une solution parfaite, on en oublie les bases de notre sécurité alimentaire. Une agriculture « sans pesticides » ? Aujourd’hui, elle n’existe tout simplement pas, en tous cas pas à des prix raisonnables. En évitant de perdre des récoltes, les pesticides ont mis fin aux famines et sauvé des centaines de millions de vies. Le bio en utilise d’ailleurs aussi, comme le spinosad, redoutable contre les pollinisateurs, mais étonnamment absent des débats. Car non, les agriculteurs sérieux, bio ou non, ne comptent pas sur les couples de mésanges pour régler le problème des insectes, contrairement aux prétentions du député écologiste Benoît Biteau.

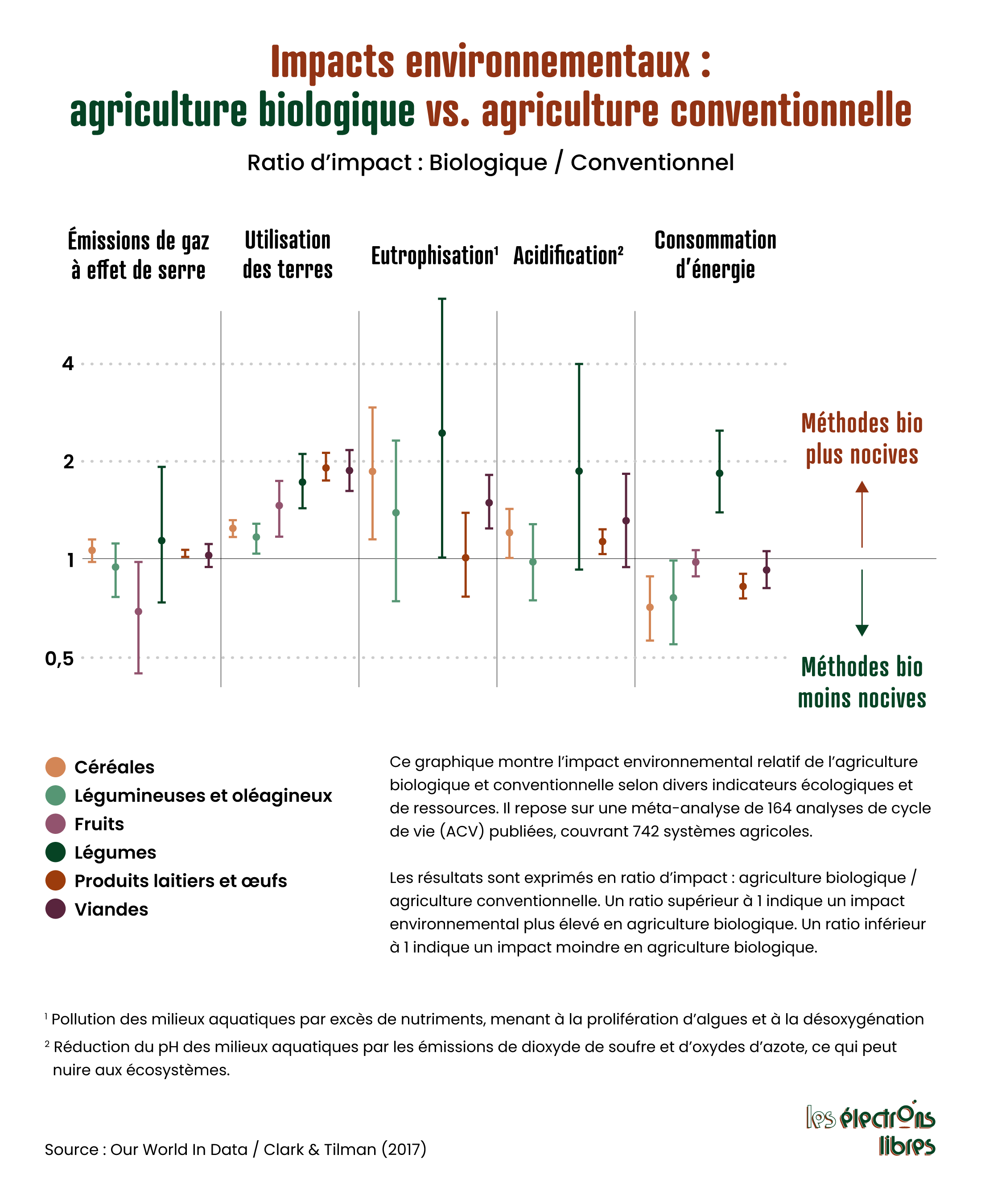

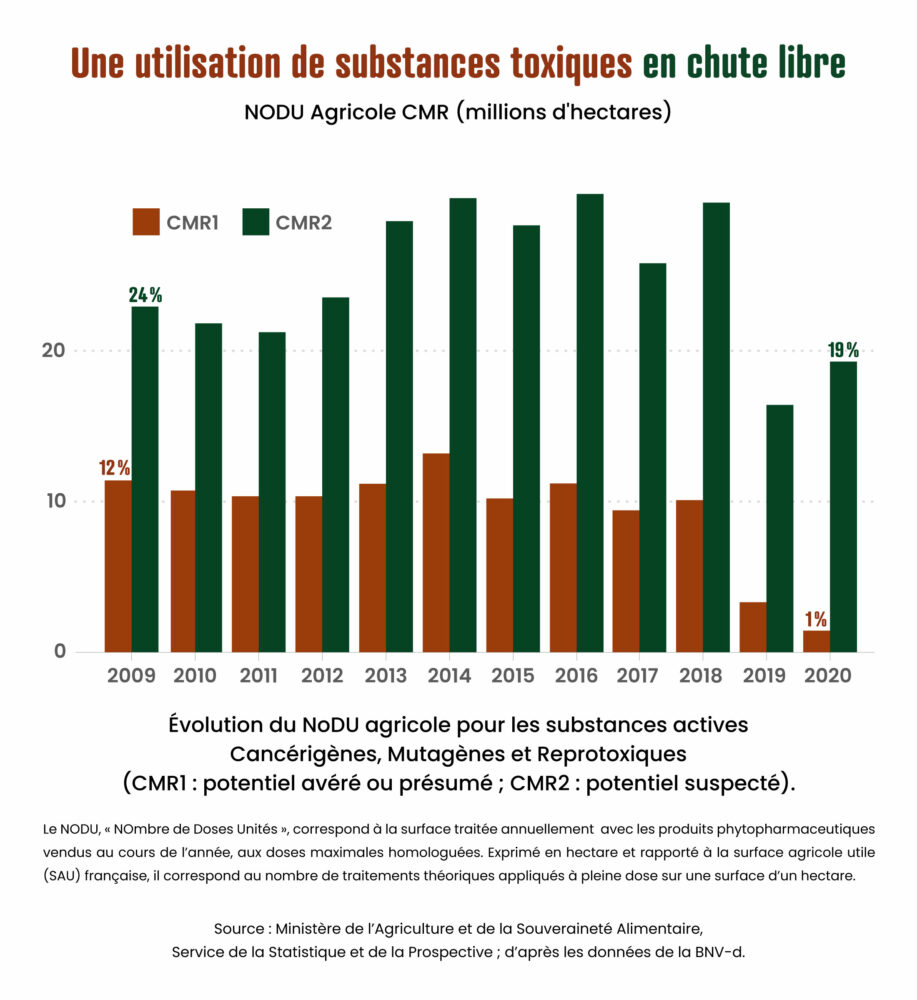

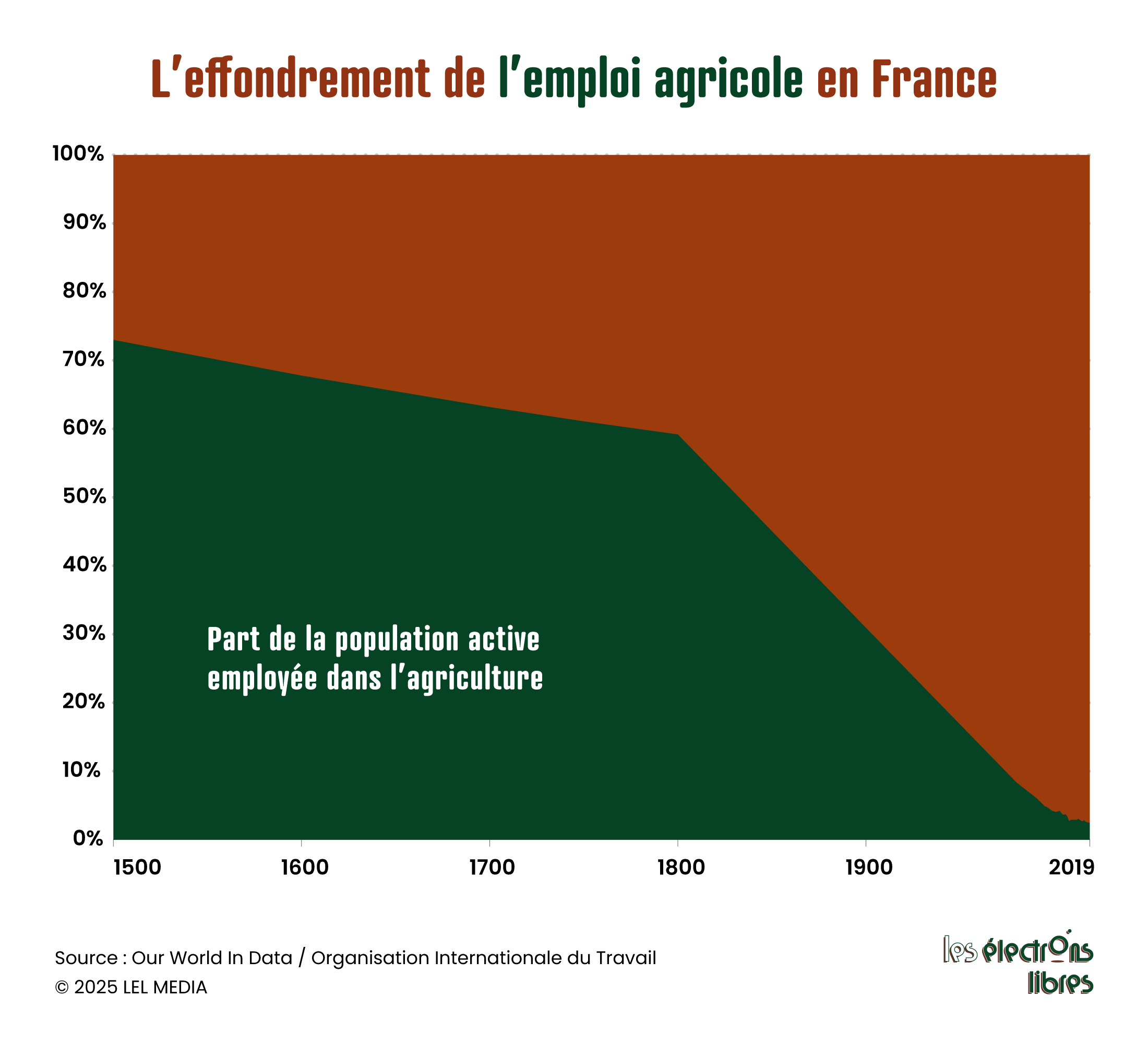

Derrière cette hystérie, deux modèles s’affrontent. Le premier, productiviste, qualifié d’intensif, s’améliore en termes sanitaires. Depuis le début du XXIe siècle, les pesticides CMR1, les plus suspectés d’être cancérogènes, ont en France été définitivement interdits les uns après les autres. Par ailleurs, avec l’IA et la génétique, ce modèle est probablement à l’aube de bouleversements plus grands encore, que nous présentons dans notre livre « Trop bio pour être vrai », qui sort le 29 juillet. Le second, que ses partisans aiment appeler « paysan », envisage un retour fantasmé aux traditions, au travail manuel, à l’usage d’intrants naturels, parfois peu efficaces et qui ne sont pas exonérés de risques. Ses promoteurs ferment les yeux sur ses faibles rendements – 20 à 30 % inférieurs – qui rendent impossible sa généralisation sans un recours à une augmentation massive des surfaces, et à la déforestation qui l’accompagne. Mais surtout à une explosion des prix à l’achat dans les commerces. Qu’importe, puisque cette confrontation n’a plus rien de scientifique, elle n’est que politique et irrationnelle.

Dérapage médiatique et politique

Car, au final, de quoi s’agit-il avec l’acétamipride. D’un NNI moins toxique que les autres, dont la réintroduction minimale est indispensable pour la survie de plusieurs filières agricoles, et qui se trouve très encadré… On est très loin d’une atroce « loi pesticides ». Mais les arguments rationnels ont peu de poids face aux slogans anxiogènes qui inondent les médias et aux luttes manichéennes sur les réseaux sociaux ou sur les bancs de l’Assemblée nationale. L’heure est à la politique de l’émotion, toujours victorieuse de la raison, portée par l’infotainment et une communication omniprésente qui détourne le regard de ses promesses de vérité. Ses tenants prétendent alors prendre à témoin le peuple de leur sincérité, l’encourageant à tomber dans le piège du populisme qui leur est tendu. Alors, qu’importe sa qualité ou ses compétences, chacun se jette sans pudeur au cœur de l’agora numérique pour avilir les débats, sans crainte du ridicule, opposant la croyance à la science, les on dit aux faits, la puissance de la voix à la discrétion de l’évidence. Du pain bénit pour ceux, instruits des leçons de Gramsci et de la guerre culturelle, pour lesquels l’instrumentalisation des peurs ne semble avoir aucune limite. Surtout quand elle leur offre tant de profits. N’oublions pas qu’une motion de censure menace le gouvernement à la rentrée et que les prochaines municipales se profilent. La loi Duplomb n’est qu’une variable d’ajustement de ces luttes où chacun se place, sans considération pour le réel… ni pour la décence. Comme en témoigne la manière dont Fleur Breteau, pasionaria du combat contre la loi et ambassadrice de ses porteurs, se met en scène pour témoigner des prétendues horreurs que le texte contient. Styliste, fondatrice d’une chaîne de sex-shop et militante de Greenpeace, elle n’a jamais travaillé dans l’agriculture. Hélas atteinte d’un cancer du sein, comme bien trop de femmes, cette quinquagénaire sert de caution immorale à un combat dont le rapport avec sa maladie reste mystérieux. On rappellera à ce titre que, notamment, contrairement aux cancers de la peau liés à l’exposition au soleil, ceux qui touchent le sein sont 18% moins fréquents chez les agricultrices que dans le reste de la population. Comme l’extrême droite se repaît des faits divers violents pour faire croître son électorat, une partie de la gauche et d’un centre déboussolé exploite la crainte de la maladie dans le même but.

Et c’est bien leur rencontre que ces deux camps espèrent, in fine, quand « la poudre de perlimpinpin » de ce débat sera retombée, et qu’ils auront éliminé les fauteurs de trouble de la raison et de la science. Escortés, à cette fin, par tous leurs idiots utiles, dont un certain nombre de médecins, qui n’ont, ni lu la loi, ni regardé les études la justifiant, mais veulent à tout prix, comme nombre de citoyens égarés – on les comprend – rester dans ce qu’ils imaginent être « le camp du bien ». Drôle, quand on pense qu’ils livrent ainsi la France à des aliments produits dans de bien plus suspectes conditions que les nôtres, en plus d’attiser des colères dont seuls les populistes profiteront à leurs dépends.

Et après ?

La pétition lancée contre la loi Duplomb continue d’engranger les signatures. Elle a au moins l’avantage de témoigner de l’intérêt croissant (mais pas encore informé) des Français pour les questions écologiques. Elle est le fruit d’une jeune fille de 23 ans, Éléonore Pattery, une étudiante bordelaise en master QSE et RSE (Qualité, Sécurité, Environnement / Responsabilité Sociétale des Entreprises). Elle aussi, dont nous ne doutons pas de la sincérité de l’engagement, connaît, sans doute malgré elle, le même quart d’heure de célébrité poisseux qui atteint le Sénateur Laurent Duplomb. Son texte, (que vous pouvez retrouver ici), hélas exempt de toute donnée scientifique, va continuer à attiser le feu d’un débat délétère qui tendra à s’étioler durant un mois d’août propre aux vacances, avant de voir ses braises raviver le feu de la contestation à la rentrée. Une rentrée à hauts risques. Car, derrière les signatures et l’agitation militante, c’est bien l’extrême droite qui gagne (encore) des points en se mettant en soutien d’un monde agricole lassé du mépris qui lui est témoigné, alors qu’il tente de nourrir le pays. Et ce, avant une motion de censure automnale de tous les dangers. Car, comme l’a rappelé Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, la pétition ne pourra en rien contrarier la loi votée. Elle provoquera un nouveau débat à l’Assemblée, si sa conférence des présidents le souhaite – ce qui sera sans doute le cas. Mais sans projet de loi d’abrogation, ou nouvelle proposition, le texte restera en l’état. A moins que, comme après les manifestations du CPE d’un Dominique de Villepin qui vient de s’inviter dans le débat avec ses mots creux habituels, le chef de l’État use de la même ruse que Jacques Chirac à l’époque. Promulguer la loi, mais demander au gouvernement de ne pas en signer les décrets d’application. Dans ce cas, plus furieux que jamais, les agriculteurs réinvestiront les rues, tandis que leurs filières continueront à s’amenuiser au profit de nations concurrentes et moins contrariées. Si, en revanche, la loi était appliquée, la gauche urbaine et calculatrice, embrigadant dans son sillage une jeunesse pleine de bonne intention et vide de connaissances sur les questions agricoles et scientifiques, viendra battre le pavé du déni en attendant les prochains scrutins qu’elle espère et figureront pourtant son dernier tombeau.

Imaginez-vous que nous en sommes là. Avec pour bouc émissaire, une loi limitant au possible les licences qu’elle octroie à l’usage d’un pesticide parmi les moins nocifs – ils le sont tous plus ou moins, c’est leur principe – mais prévenant la mort de plusieurs filières agricoles et l’envoi au chômage de dizaines de milliers de Français, sans résoudre aucun problème. Viendra-t-il le jour où ceux, doués de raison, mais mollement imperméables à la violence des débats, (soit, souvent la majorité), auront le courage de prendre parti avant de tout perdre ? La question n’a pas fini de se poser…

L’article Pétition Duplomb : quand l’émotion prend le pas sur la raison est apparu en premier sur Les Électrons Libres.