Hannah Ritchie, l’éco-logique

Et si nous étions la première génération capable de construire un monde durable ? C’est la thèse d’Hannah Ritchie, tête de pont d’Our World in Data, une plateforme en ligne hébergée par l’université d’Oxford, qui fournit des données sur la santé, l’éducation, le climat et la pauvreté. Son premier ouvrage, mondialement célébré, Not the End of the World, sort enfin en France sous le titre Première génération*. Une occasion de publier notre première interview qui semblait presque trop belle, tant les travaux de la jeune chercheuse écossaise, tout comme ceux de son inspirateur Hans Rosling, ont eu une importance majeure dans la création des Électrons Libres.

Les Électrons Libres : Au début de votre premier livre, vous expliquez qu’étudiante en sciences de l’environnement, vous souffriez d’éco-anxiété et que quelqu’un vous a fait changer d’avis, vous ouvrant de nouvelles perspectives. Pouvez-vous nous en parler ? Beaucoup de jeunes Français partagent sans doute votre ancien état d’esprit.

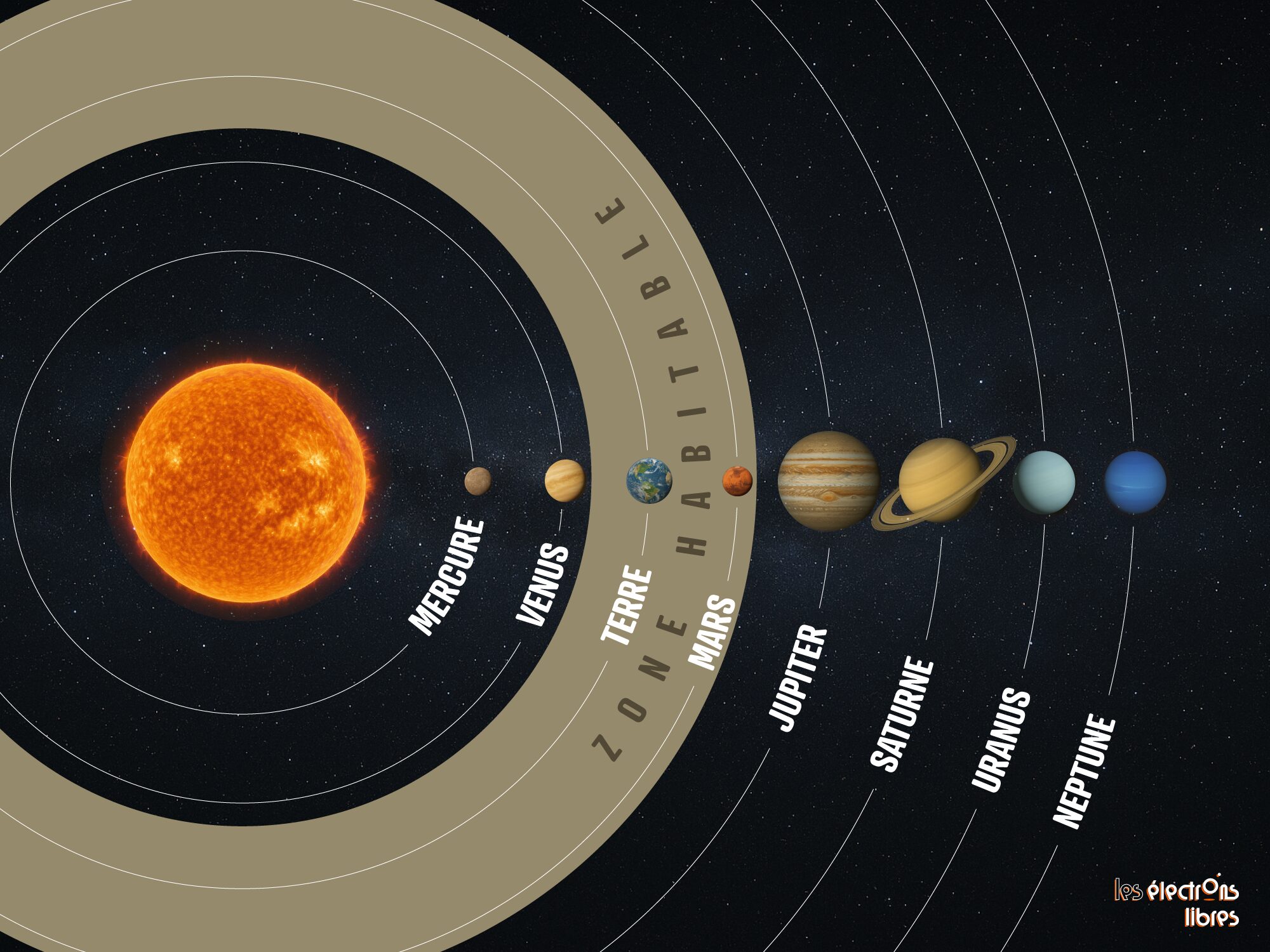

Hannah Ritchie : Oui. J’entends beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui disent ressentir des sentiments très similaires à ceux qui me touchaient. J’ai moi-même grandi en me préoccupant des problèmes environnementaux et du changement climatique. J’ai ensuite étudié les sciences de l’environnement, ma vocation. Pourtant, mes études ont souvent douché mon enthousiasme. Lorsque vous vous penchez sur ces sujets, vous avez l’impression que la situation ne cesse d’empirer, sans perspective d’amélioration. Malgré ma passion, j’avais l’impression de ne rien pouvoir faire pour changer les choses et qu’il n’y avait aucune possibilité de traiter ces problèmes à l’échelle mondiale. J’étais découragée, très inquiète pour mon propre avenir et celui des autres. Notre planète sera-t-elle encore habitable demain ? À cette époque, j’étais extrêmement pessimiste.

Les indicateurs environnementaux n’étaient pas les seuls à nourrir mon pessimisme. En regardant les informations, j’avais l’impression que les évolutions sociales et économiques allaient aussi dans la mauvaise direction. Les désastres succédaient aux désastres, les enfants mouraient de faim… L’idée générale était que, dans le monde, tout empirait.

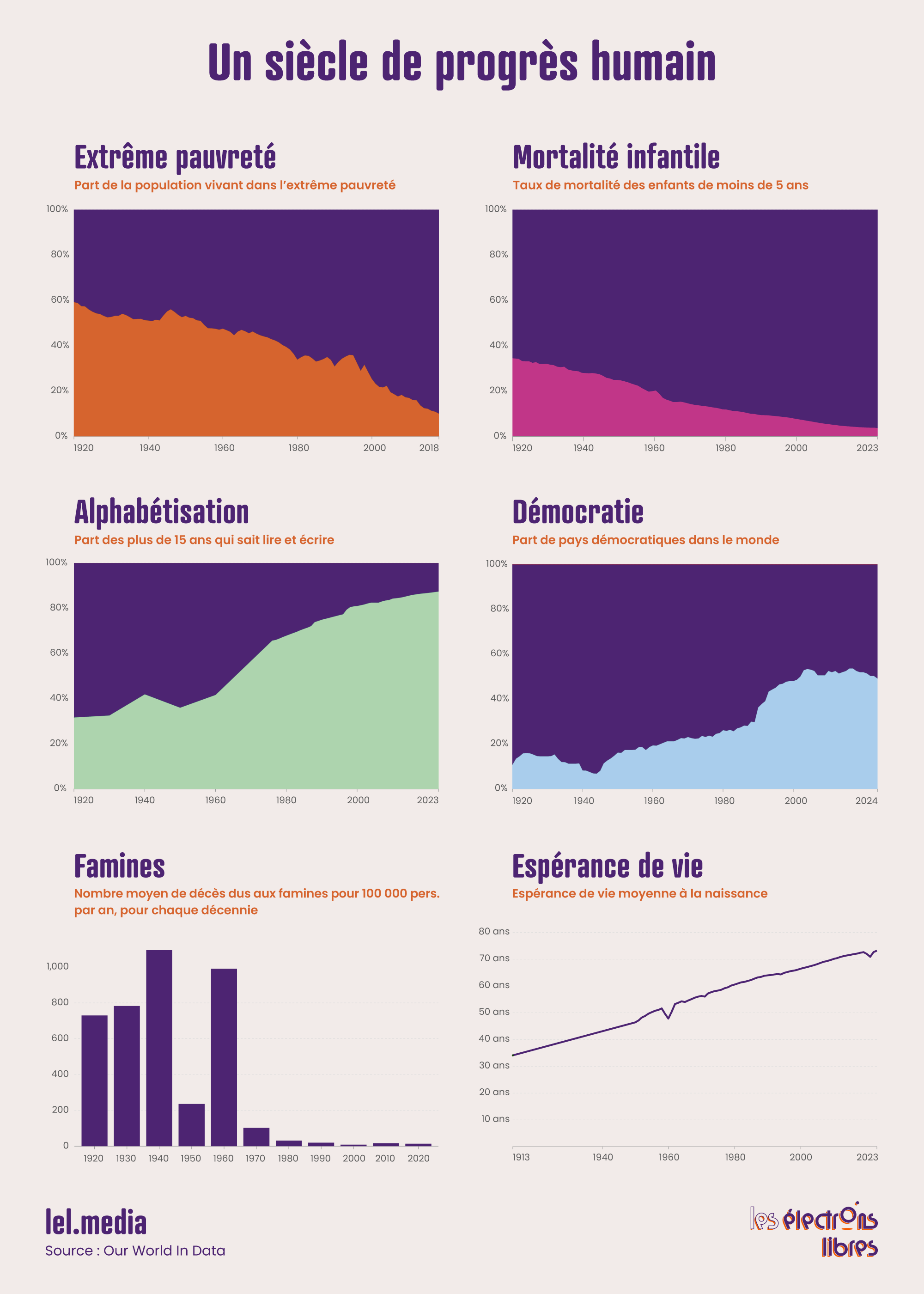

La découverte du travail de Hans Rosling a vraiment changé ma façon de voir les choses. Ce statisticien suédois charismatique prenait du recul et disait : « Regardons les données et l’évolution du monde, non pas sur le dernier jour, mais au fil des siècles. » Ce que l’on constate de cette manière, c’est que les humains ont fait des progrès incroyables face à des problèmes vraiment importants, dont beaucoup d’entre nous n’ont pas conscience.

Rosling posait des questions simples à des gens très instruits, venant de la Banque mondiale ou de grandes organisations internationales, comme : « La pauvreté extrême dans le monde a-t-elle augmenté ou diminué ? » Or, la majorité des gens se trompent en répondant. Ils pensent que les choses vont dans la mauvaise direction, alors que nous avons assisté à des améliorations massives. De la pauvreté à la mortalité infantile et maternelle, en passant par l’espérance de vie, nous avons fait d’énormes progrès. Je n’en avais pas conscience. Cela a changé ma façon de voir les choses.

Cela ne signifie pas que nous n’avons plus de problèmes environnementaux, mais cela m’a donné le sentiment que les humains peuvent les résoudre, s’ils y consacrent les ressources nécessaires et s’ils y mettent vraiment du leur. Ce constat m’a conduite à ausculter les données et à y trouver une base factuelle pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde.

LEL : Cette méthode propre à Hans Rosling, rationnelle et basée sur les faits — dont nous avons proposé notre propre version — a été très efficace sur vous. Mais, malheureusement, elle ne semble pas l’être sur tout le monde. Vous avez dû parler à beaucoup de gens qui n’y étaient pas réceptifs. On a l’impression que les émotions gagnent du terrain. Certaines personnes affirment même que nous devrions utiliser la peur pour changer les esprits, en recourant aux pires scénarios climatiques et à la menace d’un effondrement planétaire. Comment changer efficacement l’esprit des gens qui ne sont pas réceptifs à la rationalité ?

HR : C’est très difficile. En tant que data scientist, je suis très influencée par les données, mais je ne suis pas naïve au point de penser que montrer un graphique à quelqu’un va complètement changer son opinion et ses comportements. Je pense que les données sont nécessaires — pour comprendre ce qui se passe et comment les choses peuvent changer —, mais insuffisantes. Il faut associer des informations et des données solides, auxquelles les gens peuvent faire confiance, à un cadre narratif. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels ; nous avons besoin de récits qui parlent à nos émotions. Je pense que cette combinaison est absolument déterminante.

Mais ma narration n’est pas axée sur la peur. Elle peut, certes, être l’étincelle initiale qui pousse à l’action — elle l’était pour moi quand j’étais jeune et que j’ai commencé à me préoccuper du changement climatique —, mais il est très difficile de maintenir cela dans le temps. On ne peut pas effrayer les gens pendant des décennies. Le cadrage que j’essaie d’adopter, et que je trouve plus efficace, consiste à sensibiliser aux problèmes tout en essayant de présenter une vision positive de ce à quoi le monde pourrait ressembler.

LEL : La question est peut-être : y a-t-il une crise dans l’histoire qui ait déjà été résolue par la peur ?

HR : Je ne sais pas, bonne question. Si vous regardez certains des défis environnementaux historiques que nous avons résolus, comme celui de la couche d’ozone, l’inquiétude était là. Il fallait expliquer aux gens qu’il se passait quelque chose de grave. Mais leur présenter une solution a été déterminant. Nous n’aurions pas pu nous attaquer à ce problème s’il n’y avait pas eu un remède relativement facile à mettre en œuvre, permettant de faire pression sur les entreprises et les gouvernements.

On pourrait dire la même chose de la réduction de la pollution de l’air dans de nombreuses villes, un progrès que la plupart des gens oublient. Cela a été déclenché en sensibilisant aux dommages sanitaires, mais aussi en montrant qu’il existait une solution pour y remédier. C’est souvent cette combinaison psychologique qui fonctionne.

Aujourd’hui, la majorité des gens croient au changement climatique. Ils veulent que des mesures soient prises. Le point de blocage n’est plus la simple reconnaissance du problème (« Nous avons un problème, soyez inquiets »), mais la transition vers sa résolution. Ce qui préoccupe les gens maintenant, c’est : avons-nous des solutions viables ? Sont-elles abordables ? Sont-elles accessibles et disponibles ?

LEL : L’un des arguments centraux de votre livre, sans doute assez étrange pour beaucoup de gens, est de rappeler que le monde n’a jamais été durable. Pourriez-vous développer cette vision ?

HR : Quand j’étudiais les sciences de l’environnement, je concevais la durabilité sous un angle purement écologique : « Quelle est l’ampleur de notre impact en la matière ? » Or, celui-ci a augmenté de façon spectaculaire. Selon moi, la définition du développement durable comporte deux aspects. Ce que nous voulons, c’est offrir une vie agréable à toute l’humanité — huit milliards de personnes. En même temps, nous voulons aussi avoir un faible impact environnemental pour protéger les générations futures et l’ensemble des espèces.

Il n’existera pas de durabilité tant que ces deux objectifs ne seront pas conjointement atteints. Si vous regardez notre passé, nos ancêtres avaient un faible impact environnemental, mais leur niveau de vie était souvent extrêmement bas. La moitié des enfants mouraient avant d’atteindre la puberté. Ce ne sont pas des conditions de vie acceptables aujourd’hui.

Au fil du temps, ces échelles ont changé. Nous avons eu des gains énormes en termes de développement humain, mais cela s’est fait historiquement au détriment de l’environnement. La proposition que j’avance dans le livre est que nous sommes à ce moment particulier de l’histoire où nous avons l’opportunité de faire ces deux choses en même temps. Je pense que nous pouvons améliorer la vie de huit milliards de personnes tout en réduisant notre impact environnemental.

LEL : Vous dites que nous pourrions être la première génération à rendre le monde durable. Oseriez-vous donner une estimation du moment où nous pourrons y parvenir ?

HR : Ce sera de mon vivant, certainement [Hannah Ritchie a 32 ans, NDLR]. Tout le monde se concentre sur 2050. Mais je ne pense pas que nous y arriverons à cette date. Je pencherais plutôt pour entre 2060 et 2070. Cela peut paraître pessimiste par rapport à l’objectif initial, mais je ne suis pas vraiment préoccupée par l’atteinte du zéro absolu. Le problème du changement climatique n’est pas que nous émettions du dioxyde de carbone, mais que nous en émettons plus de 41 milliards de tonnes chaque année. Si nous parvenons à une réduction de 90 % ou 95 %, le réchauffement serait si faible que nous aurions le temps de trouver les solutions pour les derniers pourcents. Là est mon objectif.

LEL : Beaucoup de gens pensent pourtant que la durabilité est théoriquement impossible à atteindre. Ils affirment que, dans notre système capitaliste, cupide et extractiviste, il serait inenvisageable de construire un monde durable à cause de besoins sans cesse croissants. Devons-nous renverser le capitalisme ? La science peut-elle répondre à ce genre de question ?

HR : Je ne pense pas que la science puisse répondre à cette question. Mais elle est en réalité double : devrions-nous renverser le capitalisme ? Et pouvons-nous le faire ? Sur la dernière, ma réponse est non : cela ne va tout simplement pas arriver. J’en suis désormais convaincue. Compte tenu de la situation politique mondiale, faire d’énormes progrès sur le changement climatique en vendant le message que nous devons tous être plus pauvres et démanteler notre système économique ne me semble ni réalisable ni souhaitable. C’est un argument perdant.

LEL : …une perte de temps et d’énergie ?

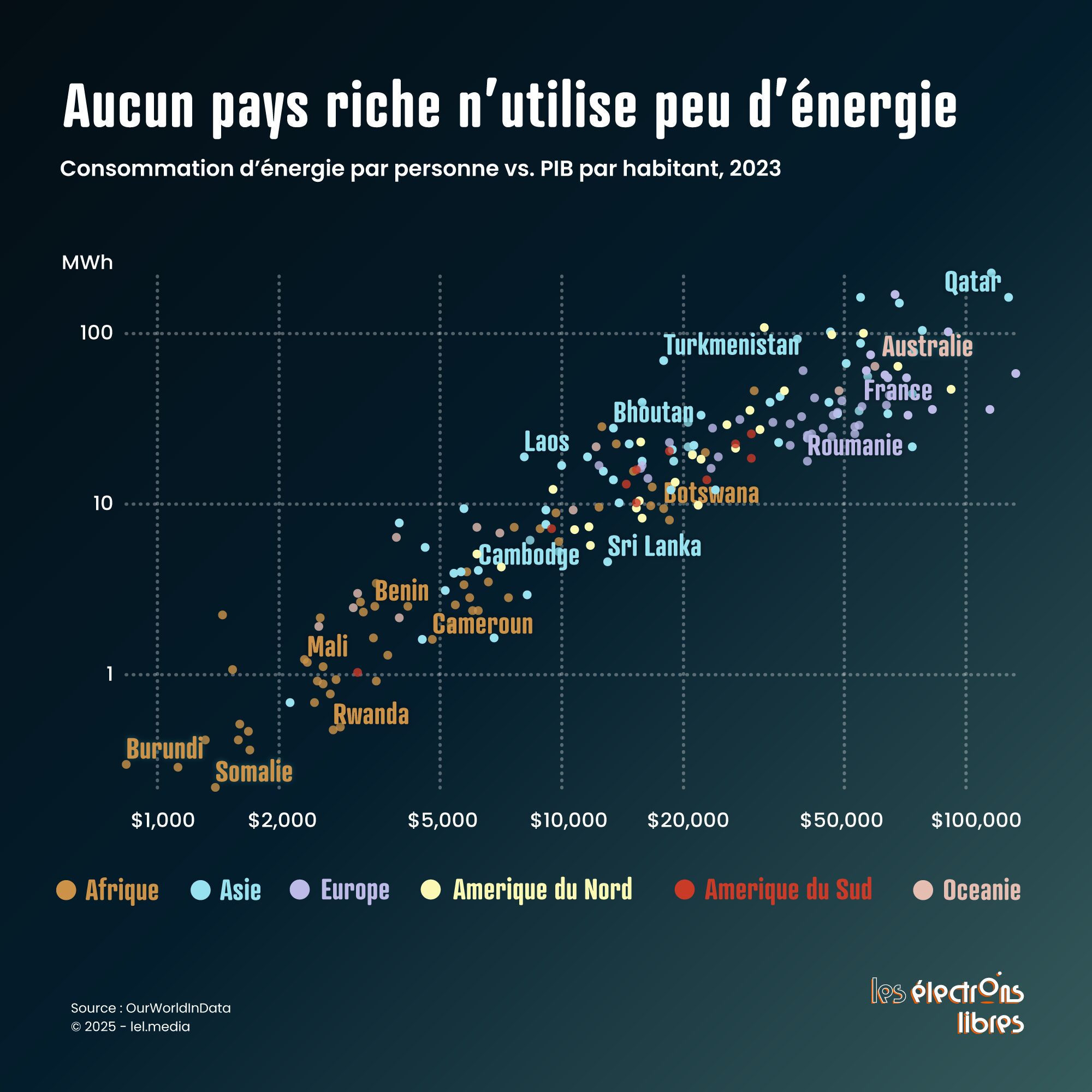

HR : Oui. Concernant la première partie de la question — devrions-nous renverser le capitalisme ? — ma réponse est encore négative. Historiquement, l’augmentation des revenus et la croissance économique ont été fortement corrélées à l’augmentation des dommages environnementaux, surtout pour les émissions de carbone. Cette relation était forte, car l’énergie, moteur du développement, provenait principalement des combustibles fossiles. Mais nous ne sommes plus dans ce moment.

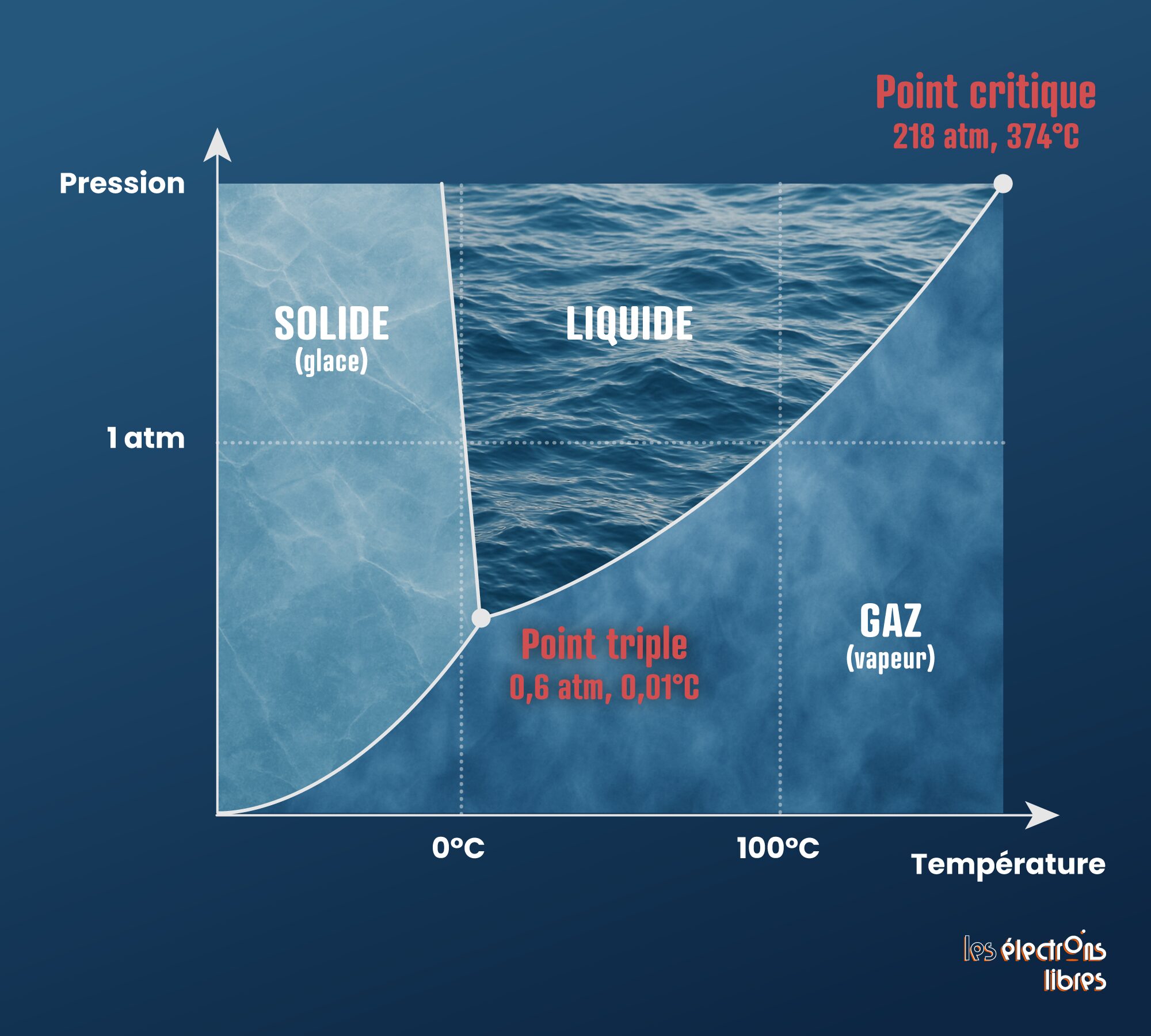

Nous avons des alternatives aux combustibles fossiles, de plus en plus bon marché et de meilleure qualité. Vous pouvez produire de grandes quantités d’énergie sans émissions de carbone et sans le même niveau de pollution. D’un point de vue technique et technologique, il est possible de découpler la croissance économique et l’amélioration du développement humain de la hausse des émissions et de la pression exercée sur les écosystèmes. Cela ne signifie pas atteindre un impact environnemental nul — toute source d’énergie a des effets —, mais les réduire considérablement.

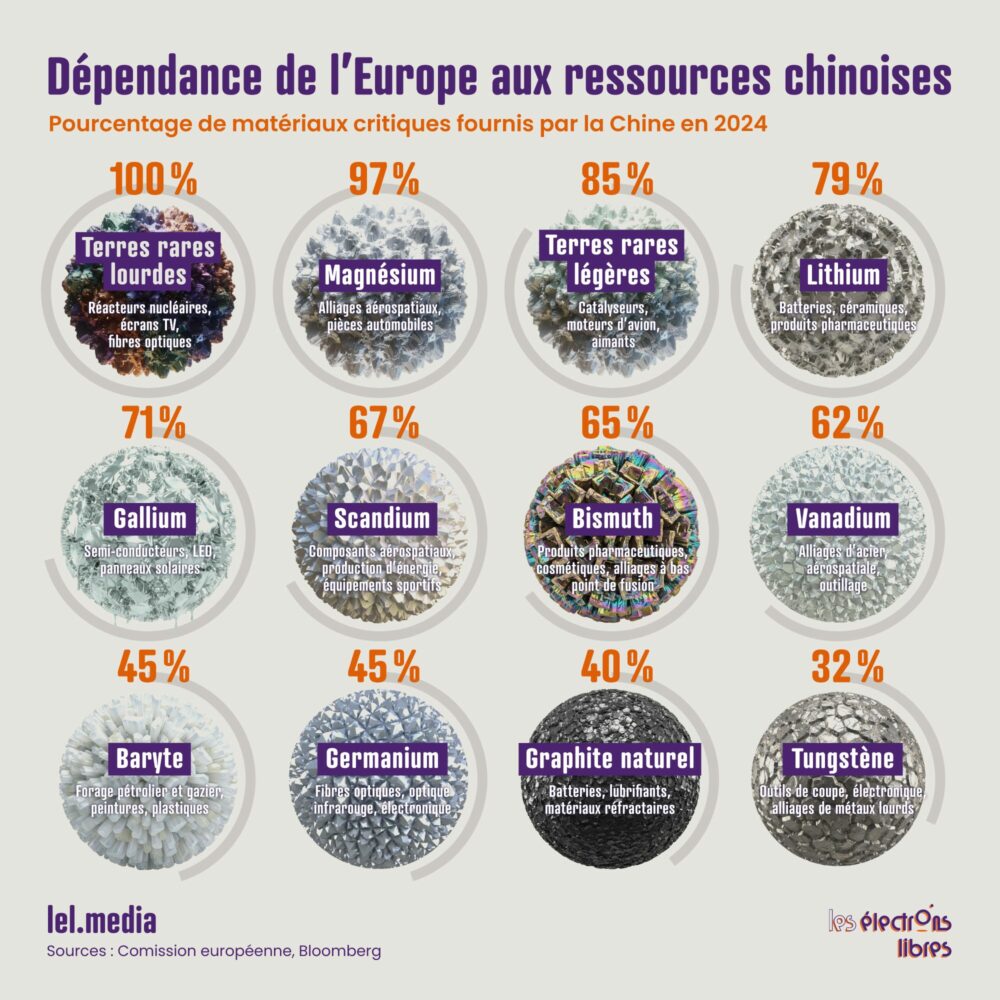

On critique aussi les énergies renouvelables (solaire, éolien, batteries) parce qu’elles nécessitent une énorme quantité d’extraction et de minage. C’est vrai. Mais comparez cela au système actuel, dans lequel nous brûlons 15 milliards de tonnes de combustibles fossiles chaque année : en réalité, nous réduisons considérablement notre empreinte minière, nos émissions de CO₂ et la pollution grâce à ces alternatives.

LEL : Permettez-nous de jouer les avocats du diable. Il s’agit tout de même d’un flux que vous devez extraire chaque année, avec certes une empreinte inférieure à celle des combustibles fossiles. Mais il ne s’agit toujours pas de durabilité…

HR : C’est un flux initial qui devient ensuite un stock. Dans un système de combustibles fossiles, vous devez extraire la même quantité d’énergie — ou plus — encore et encore. Avec la transition, vous avez une période de montée en puissance initiale où nous extrayons davantage pour construire des panneaux solaires, des éoliennes et des batteries. Mais le but est qu’une fois le panneau solaire installé, il n’y ait plus besoin de minage pour obtenir cette énergie année après année.

Quand ces technologies arrivent en fin de vie, vous avez l’espoir et la possibilité de les recycler pour en faire de nouvelles batteries ou de nouveaux panneaux solaires. Ce que les gens sous-estiment également, c’est que cette équation s’améliore en permanence : la quantité de matière utilisée pour un panneau solaire aujourd’hui est bien inférieure à celle d’un panneau construit il y a dix ou quinze ans. Et si vous en prenez un en fin de vie maintenant, avec la somme des minéraux qu’il contient, vous en auriez probablement assez pour en fabriquer deux, trois, voire cinq nouveaux. Au fil des décennies, vous multipliez réellement cet effet.

LEL : Regardons la France maintenant. Comme vous le savez, notre réseau électrique est assez particulier, reposant fortement sur le nucléaire. Mais se joue ici une petite musique selon laquelle la construction de nouveaux réacteurs ne serait pas viable économiquement. Certains préconisent d’ailleurs le 100 % renouvelable, comme Mark Jacobson. Qu’en pensez-vous ?

HR : Le réseau français est intéressant dans le contexte européen, en raison de sa forte dépendance au nucléaire. Au niveau mondial, de nombreux pays, surtout près de l’équateur, peuvent aller très loin avec le solaire, l’éolien et les batteries. Mais dans un pays comme le Royaume-Uni, ce ne sera pas suffisant. Nous avons souvent ici ce que l’on appelle la Dunkelflaute (longues périodes avec très peu de vent). La question est de savoir ce que vous faites pour combler ces trous d’air.

Lorsque vous réfléchissez à la manière de combler les 10 derniers pourcents, l’argument selon lequel la construction de nouvelles centrales nucléaires est trop chère est à considérer. La réalité est que presque toutes les solutions que vous trouvez pour ces 10 % sont relativement coûteuses. Pour le Royaume-Uni, le nucléaire actuel reste une solution viable pour assurer cette stabilité. Quant à la France, elle a construit rapidement et à bon marché une énorme flotte nucléaire qui a alimenté le pays pendant des décennies.

Mais désormais, dans la majeure partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, nous sommes incapables de le faire en respectant les délais et le budget prévus. Seules la Chine et la Corée du Sud sont actuellement en mesure de construire des centrales nucléaires beaucoup moins cher et beaucoup plus rapidement. La France se lance fortement dans les énergies renouvelables maintenant. Ce mix de solaire, d’éolien et de nucléaire me semble bien, et probablement plus rentable que celui d’une France continuant de construire davantage de centrales nucléaires. Car j’ai du mal à voir les pays de l’Ouest le faire à bon marché et rapidement. Et concernant le Royaume-Uni, il me semble…

LEL : … que ce n’est pas très efficace de construire un nouveau réacteur nucléaire pour qu’il fonctionne seulement quelques semaines par an, pendant la Dunkelflaute ou en hiver. Hélas, vous n’êtes pourtant pas en capacité de fournir assez d’électricité si vous avez deux semaines sans vent ni soleil. C’est un défi assez…

HR : … difficile à relever. Oui. Si vous construisez du nucléaire au Royaume-Uni, le fait est qu’il ne fonctionnera pas seulement pendant les deux semaines de Dunkelflaute. Il fournira un niveau de base tout au long de l’année, et vous aurez moins besoin des autres énergies. Pourtant, et c’est souvent impopulaire chez nous, la réalité est que si vous voulez combler ces dernières semaines de l’année, une option consiste à construire une centrale au gaz et à la faire fonctionner sur cette période. C’est bon marché, et les émissions de carbone ne sont pas si élevées, car la centrale fonctionne sur un court laps de temps. C’est flexible et pas si cher. La dépense principale, c’est le gaz, pas la construction de la centrale, contrairement au nucléaire.

LEL : En France, nous commençons à observer la « forme de Batman » de la production solaire pendant les jours ensoleillés, ce qui provoque une forte déperdition. [Cette forme décrit une courbe où la production solaire excédentaire en journée, non stockée, est gaspillée, tandis que la demande d’électricité culmine matin et soir, nécessitant des batteries pour équilibrer le réseau, NDLR.] Ce sont plusieurs gigawatts que nous perdons. Je comprends l’argument des sceptiques sur les énergies renouvelables : pourquoi devrions-nous construire encore plus de solaire, puisque nous en avons déjà trop, d’une certaine manière ?

HR : La solution est le stockage. Une partie du défi consiste à faire comprendre aux gens que le but n’est pas seulement de réaliser une simple substitution de sources d’énergie, contrairement à ce que beaucoup pensent. L’enjeu, c’est de remplacer des combustibles fossiles par des sources d’électricité bas carbone, mais aussi de reconstruire un système flexible, capable d’utiliser l’énergie quand c’est nécessaire. Cela passe en grande partie par l’électrification.

Si vous avez beaucoup d’excès en solaire, vous devriez avoir des véhicules électriques branchés sur le réseau, qui absorbent cette énergie quand elle est bon marché, c’est-à-dire au moment où elle pourrait être gaspillée. Il y a aussi du stockage pouvant servir quand les approvisionnements sont plus faibles. Il y a toute une partie d’équilibrage de charge dans cette équation, qui est cruciale. Pour le consommateur moyen, ce sont ces produits de consommation qui font la plus grande différence dans leur vie, en leur permettant de faire des économies d’énergie, et pas seulement de substituer une source d’énergie à une autre.

LEL : C’est un récit complexe à vendre, ce qui explique la raison de sa relative impopularité et de l’incompréhension de beaucoup de gens. D’ailleurs, dans votre livre, vous remettez en question beaucoup d’idées reçues sur la façon dont nous pouvons répondre au changement climatique et sur la réalité des problèmes environnementaux. Est-ce que les gens sont mal informés, trop peu informés, ou n’est-ce pas plutôt qu’ils ne souhaitent pas l’être tant que ça ?

HR : Je pense qu’il y a un peu de tout cela. Il y a une interaction malheureuse entre les informations diffusées par les médias et ce que les consommateurs veulent apprendre. Les médias se sentent obligés de raconter des histoires qui produisent du « clic » ou qui divertissent. Et nous sommes souvent attirés par les présentations extrêmes, dans un sens ou dans l’autre : soit « le changement climatique est un canular et nous voulons démasquer ceux qui nous ont menti », soit, à l’inverse, « le changement climatique va tous nous tuer et nous sommes condamnés ».

LEL : Mais ne pourrions-nous pas avoir de bonnes histoires fondées sur la vérité ?

HR : C’est en partie ce que j’essaie de faire. Mais je pense qu’il y a une boucle de rétroaction entre la diffusion de ces histoires fondées sur des points de vue extrêmes et ce que les gens veulent lire ou entendre. Beaucoup d’organes de presse font passer le divertissement avant l’information. Il est très courant, dans les émissions de télévision, de ne faire venir que des personnalités représentant les points de vue extrêmes dans les débats sur le changement climatique.

Ils invitent le climatosceptique — qui dit que c’est absurde — et la personne qui n’est pas non plus en phase avec la vérité — qui affirme que nous sommes tous condamnés après une augmentation de 1,5 °C de la température terrestre. Ils choisissent des gens pour divertir et créer un débat enflammé, plutôt que pour informer réellement l’audience. J’en ai parlé avec des journalistes. Ils m’ont répondu : « Nous avons écrit des histoires plus nuancées, mais personne ne clique dessus, donc ça ne marche pas. »

LEL : Quelque chose a changé depuis quelques décennies avec un nouveau mot : infotainment. Ça change les règles. Ce n’est pas de l’information, ce n’est pas du spectacle, c’est un véritable mélange entre deux choses qui ne sont pas compatibles.

HR : Oui. Mais pour revenir à la question précédente, une grande partie du travail consiste à construire une narration. Il ne s’agit pas seulement de donner des faits et des chiffres, mais de savoir comment produire une histoire intéressante ou de trouver des exemples qui lui donnent vie. Cela penche légèrement vers l’infotainment : vous devez rendre l’information intéressante, ce qui implique une certaine dose de controverse ou la proposition d’une vraie histoire. C’est à cela que les gens réagissent positivement.

Je le constate dans mon propre travail. Ce n’était pas délibéré, mais je suis maintenant souvent présentée comme une sorte de « démystificatrice », ce que je n’aime pas particulièrement. Pourtant, les gens réagissent mieux à cela. Au lieu de me contenter de leur donner des informations, je dois leur livrer le message le plus intéressant pour eux : « Vous avez entendu ceci, mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en réalité. » Cela nous conduit à produire un narratif certes un peu controversé, mais plus engageant.

LEL : Dans votre livre, vous expliquez que beaucoup de gens de bonne volonté se trompent souvent sur la façon d’agir efficacement pour l’environnement. Ils se fourvoient sur les ordres de grandeur, se concentrent sur les petites choses, parfois même sur des actions contre-productives, et négligent ce qui est vraiment efficace. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce qui est peu ou pas efficace, et de ce qui l’est vraiment au quotidien ?

HR : Il y a beaucoup d’exemples où les gens pensent faire quelque chose de positif, alors que cela n’a qu’une très faible utilité ou, pire, augmente même leur impact environnemental. Notamment l’idée selon laquelle se nourrir avec des produits locaux serait forcément meilleur pour l’environnement. Si vous posez aux gens la question de ce qui leur semble le plus important, ils vous répondront sûrement que c’est la distance entre producteurs et consommateurs. La réalité est que le transport de la nourriture ne représente qu’environ 5 % des émissions en matière alimentaire et n’a pratiquement aucun impact sur l’empreinte carbone de votre régime. La plupart des émissions proviennent du changement d’affectation des terres ou des procédés de production. L’emballage est extrêmement faible par rapport à ces autres facteurs. Si vous voulez réduire l’impact de votre alimentation, vous devriez vous concentrer sur ce que vous mangez plutôt que sur la distance parcourue. L’une des choses les plus efficaces est d’adopter un régime plus végétal. Les arguments comme : « Je mange du bœuf local, ce n’est sûrement pas pire que d’importer du soja ou des avocats de l’autre côté du monde » sont faux.

La notion selon laquelle chaque pays peut produire n’importe quel aliment est une illusion. Il y a des contraintes climatiques. Le Royaume-Uni n’a pas intérêt à cultiver une grande variété de fruits et légumes dans une serre en utilisant des tonnes d’énergie. Il est préférable d’importer la nourriture du pays où la production est la plus efficace. Se concentrer uniquement sur la production et la consommation locales peut souvent avoir des impacts négatifs, en augmentant l’empreinte carbone.

Un autre exemple clair est l’utilisation du plastique. Si vous demandez aux gens la principale chose qu’ils font, ils vous diront : le recyclage. La réalité est que l’utilisation et le recyclage du plastique ont un impact environnemental assez faible, surtout en termes de changement climatique [mais un impact néanmoins réel sur la formation de « continents » plastiques océaniques, quand les déchets sont jetés n’importe où et finissent leur course dans la mer, ce qui est peu le cas en Europe, NDLR]. Au Royaume-Uni, il y a une taxe sur les sacs plastiques à usage unique. Très réduite, en fait. Mais elle a fortement stigmatisé ceux qui vont au supermarché sans amener de sacs réutilisables. Les gens marchent très fièrement avec ce genre de sacs, mais ne pensent pas à l’impact environnemental des aliments qu’ils mangent. L’empreinte carbone de la nourriture que vous mettez dans votre sac est probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de fois plus importante que celle du sac en plastique lui-même. Les gens pensent au sac et s’auto-congratulent : « J’ai fait ma part. » La réalité est que cela fait une très, très petite différence.

LEL : Pouvez-vous nous donner un autre exemple de ce type en dehors de l’alimentation ?

HR : Les gens se focalisent souvent sur de petites choses, comme le chargement de leur téléphone, leur consommation télévisuelle ou la gestion de leur éclairage. Elles constituent une part minime de leur empreinte énergétique. Pour la majorité, il n’y a en réalité que deux choses qui représentent la majeure partie de leur consommation d’énergie.

D’abord, le transport. Si vous conduisez une voiture à essence, cela marquera une très grande partie de votre empreinte carbone. Le fait de passer à la marche, au vélo, aux transports publics ou à une voiture électrique la réduira considérablement. Prendre l’avion est aussi un gros morceau de la consommation potentielle.

Ensuite, sur le plan domestique, la chose la plus énergivore est soit le chauffage, soit la climatisation. Si vous vivez dans un climat chaud, prendre un climatiseur très efficace fera une énorme différence. Si vous vivez dans un climat plus froid, alors remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur électrique en fera de même. Ce sont les principaux aspects qui fondent l’essentiel de l’impact environnemental de la majorité des gens. Le reste compte peut-être pour environ 20 %. Or, les gens ont tendance à se concentrer davantage sur ces 20 % que sur les 80 % qui ont un véritable impact.

LEL : En France, malheureusement, pendant longtemps, nous avons favorisé l’isolation, ce qui est bien, mais nous avons également encouragé les chaudières à gaz au lieu des pompes à chaleur électriques. On a l’impression que, maintenant, économiquement, les pompes à chaleur sont plus efficaces, par euro et par tonne de carbone économisée, que l’isolation.

HR : Je ne crois pas que l’un exclue l’autre. Certes, cela dépend des moyens financiers. Le défi des pompes à chaleur réside dans leurs coûts initiaux, qui restent nettement plus élevés qu’une chaudière à gaz, même si les coûts de fonctionnement sont beaucoup plus bas. Au Royaume-Uni, l’État verse une subvention de 7 500 livres [environ 8 790 euros, NDLR], car la différence de coûts d’installation est encore extrêmement grande. Je pense que c’est la raison pour laquelle l’adoption des pompes à chaleur a été aussi lente.

LEL : Il nous faut maintenant aborder un autre sujet essentiel qui vous tient à cœur : l’intelligence artificielle. Un thème qui génère beaucoup de questions et de peurs. Vous en parlez dans votre dernier livre, Cleaning the Air**. Que pensez-vous de l’IA ? Est-ce un problème majeur pour l’environnement ou une chance pour la lutte contre le changement climatique ?

HR : Je vais encore une fois être assez contrariante en donnant une réponse médiane. Deux arguments s’opposent : soit l’IA va anéantir nos objectifs climatiques et représenter la pire chose pour l’environnement, soit elle va tous nous sauver. Je pense qu’aucun des deux n’est vrai. Beaucoup de gens surestiment les coûts énergétiques et carbone de l’IA. Pour vous donner un ordre d’idée : l’ensemble des centres de données représente environ 1,5 % de la consommation électrique mondiale, et l’IA, une simple fraction, soit un total inférieur à 1 %. Cette consommation attire pourtant énormément l’attention, au point que les gens ne se concentrent plus sur les 99 % restants de l’impact. Ils surestiment considérablement la consommation totale de l’IA, en particulier son impact lié à l’utilisation personnelle. On entend dire que poser une question à ChatGPT a un coût environnemental si élevé que l’on ne devrait jamais le faire. La réalité est que c’est insignifiant. Une question équivaut à regarder Netflix pendant six secondes ou à utiliser un micro-ondes pendant une seconde. Même si vous posiez 100 questions par jour à ChatGPT, cela resterait une très petite partie de votre empreinte environnementale. La question qui se pose est de savoir comment cela va évoluer, et si l’on obtiendra un équilibre entre l’augmentation de la demande et l’efficacité accrue des modèles.

C’est un moment que nous avons déjà connu à l’époque de la croissance d’Internet, où l’on craignait que les centres de données consomment la moitié de l’électricité des États-Unis. Or, nous avions simplement sous-estimé les gains d’efficacité.

Pour l’IA, je pense que les économies réalisées grâce à l’optimisation de la consommation et à la gestion du réseau pourraient annuler l’augmentation d’énergie nécessaire pour l’alimenter. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Elle anticipe que, d’ici 2030, l’impact agrégé de l’IA sur l’énergie tendra davantage vers une réduction que vers une augmentation. Mais il ne faut pas non plus se fier aveuglément à cette hypothèse.

LEL : On oublie aussi souvent que l’IA est déjà largement employée au bénéfice du développement durable et de la modélisation comme de l’analyse climatique.

HR : Je pense qu’il existe un éventail d’applications pour lesquelles l’IA sera très bénéfique. D’une part, la gestion et l’optimisation du réseau. D’autre part, les prévisions météorologiques. Ces modèles peuvent atteindre une résolution beaucoup plus élevée, beaucoup plus rapidement et à un coût plus faible, ce qui est crucial dans le contexte du changement climatique. C’est particulièrement important pour les pays qui investissent peu en matière de prévision. En obtenir à haute résolution est vital, par exemple, pour un agriculteur en Ouganda. Même dans des domaines comme l’exploitation minière, l’IA offre des atouts évidents pour comprendre la qualité et l’emplacement des gisements et déterminer la manière la plus efficace d’en extraire les ressources.

LEL : Alors, peut-on vous poser cette question taboue : utilisez-vous ChatGPT pour votre travail, Hannah Ritchie ?

HR : Oui, parfois. Je ne l’utilise pas pour écrire. Il n’est pas très bon dans cette fonction. Je l’emploie de deux manières. Premièrement, pour obtenir une revue de littérature de très haut niveau lorsque j’aborde un nouveau sujet. Il est utile pour m’indiquer les articles clés à lire pour commencer à travailler. Je ne prends jamais ce qu’il dit au pied de la lettre, car il fait des erreurs. Mais il sait m’orienter vers les meilleures sources. Deuxièmement, je m’en sers comme « relecteur numéro deux » (dans le jargon universitaire). Quand j’écris un article, je lui demande de me signaler mes erreurs, mes lacunes potentielles et de faire office d’observateur le plus critique de ma production.

LEL : Pour finir. Selon vous, quelle est la plus grande menace et le plus grand espoir pour l’humanité dont nous ne parlons pas assez ?

HR : Du côté de l’environnement, je crois que les gens sont inconscients de l’impact de l’utilisation des terres. C’est l’un des problèmes les plus sous-estimés. L’idée générale est que, si une terre est cultivable, elle devrait être exploitée au maximum. Les gens ignorent deux points essentiels. D’abord le fait que nous exploitons déjà la moitié des terres habitables du monde pour l’agriculture et l’élevage. Ensuite, l’ampleur des répercussions induites par ce premier constat, particulièrement en termes de biodiversité. La pensée courante est que la plus grande menace serait le changement climatique. Ce n’est pas le cas. Le principal responsable de la réduction de la biodiversité est l’utilisation des terres, notamment la déforestation qu’elle a provoquée et son impact direct sur les écosystèmes.

LEL : Et du côté des bonnes nouvelles ? Vous en citez beaucoup dans votre livre.

HR : Il y a beaucoup d’exemples historiques que les gens oublient, comme la réduction de la pollution de l’air. Si vous interrogez les habitants des grandes villes, ils vous diront qu’ils ont l’impression que l’air est extrêmement pollué. Or, c’était bien pire il y a quelques générations. Les gains sont spectaculaires et les gens n’en sont pas conscients.

Mais, actuellement, la plupart des progrès proviennent de la transition énergétique. Presque tous les jours, je vois une nouvelle donnée qui m’impressionne. Les choses évoluent extrêmement vite. Du déploiement des véhicules électriques (en Chine, plus de la moitié des nouvelles voitures le sont) à la vitesse de la croissance de l’énergie propre. La Chine construit des fermes solaires et éoliennes d’une ampleur énorme. De nombreux autres pays, en particulier ceux à faibles revenus, augmentent de manière spectaculaire leurs importations de panneaux solaires et de technologies bas carbone. Dans ce domaine, nous avons presque chaque jour une très bonne nouvelle qui donne de l’espoir…

* Première génération, Éditions Les Arènes, 284 pages

** Clearing the Air, Chatto & Windus, 304 pages

L’article Hannah Ritchie, l’éco-logique est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

︎

︎