Mars, la quête de la vie

Trouver de la vie ailleurs… Une incroyable découverte, passée presque inaperçue dans le tumulte de la rentrée politique, a relancé ce vieux rêve, à quelques millions de kilomètres de nous, sur cette planète rouge qui fascine l’humanité depuis l’invention de la lunette astronomique.

Été 1877. Les conditions d’observation sont idéales. L’astronome italien Giovanni Schiaparelli scrute la planète rouge lorsqu’il croit distinguer un réseau de lignes géométriques. Intrigué, il tente de les schématiser et les baptise « canali », c’est-à-dire « canaux » en italien.

Lorsqu’il prend connaissance de ces travaux, son collègue américain Percival Lowell brûle d’enthousiasme. Car pour lui, ces lignes sont la signature indiscutable d’une civilisation extraterrestre. Porté par sa conviction, il fonde en 1894 son propre observatoire, dédié à l’étude de Mars et de ses mystérieux « canaux ». Et il ne se contente pas d’observer. Il médiatise ses certitudes, fascine le public et impose l’idée que Mars est habitée.

Peu importent les mises en garde des astronomes sceptiques, qui soupçonnent une simple illusion d’optique. Le récit s’installe, gagne l’opinion, et inspire bientôt des œuvres majeures de science-fiction, comme La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Le mythe des « Martiens » venait de naître.

Le mystère de la vie

Il faudra attendre 1909 pour que la fable des « canaux martiens » s’effondre. Cette année-là, l’astronome franco-grec Eugène Antoniadi profite de conditions exceptionnelles et de la puissante lunette de l’Observatoire de Meudon. Son verdict est sans appel : aucune ligne droite sur Mars, seulement des formations diffuses, irrégulières, naturelles. Qu’importe, la machine est lancée. Mars est entrée dans l’imaginaire scientifique et populaire, et elle n’en sortira plus.

Peu à peu, au fil de la première moitié du XXe siècle, l’idée d’une civilisation martienne s’effrite. Les images de plus en plus nettes de la planète révèlent un monde désertique, bien loin de l’oasis de vie que l’on avait imaginée. Pourtant, une conviction demeure : Mars pourrait malgré tout abriter des organismes plus discrets.

Car la vie ne se limite pas aux êtres intelligents. Elle peut exister sous des formes bien plus simples, presque invisibles. Définir la vie est un défi, à la fois scientifique et philosophique, mais on peut toutefois la résumer comme un système organisé, capable de s’entretenir grâce à un métabolisme, et de se reproduire. Une cellule rudimentaire, avec une membrane, un liquide interne et un brin d’ARN, c’est déjà de la vie. Alors, pourquoi n’en trouverait-on pas sur Mars, même si sa surface paraît aride, bombardée de météorites et hostile à première vue ?

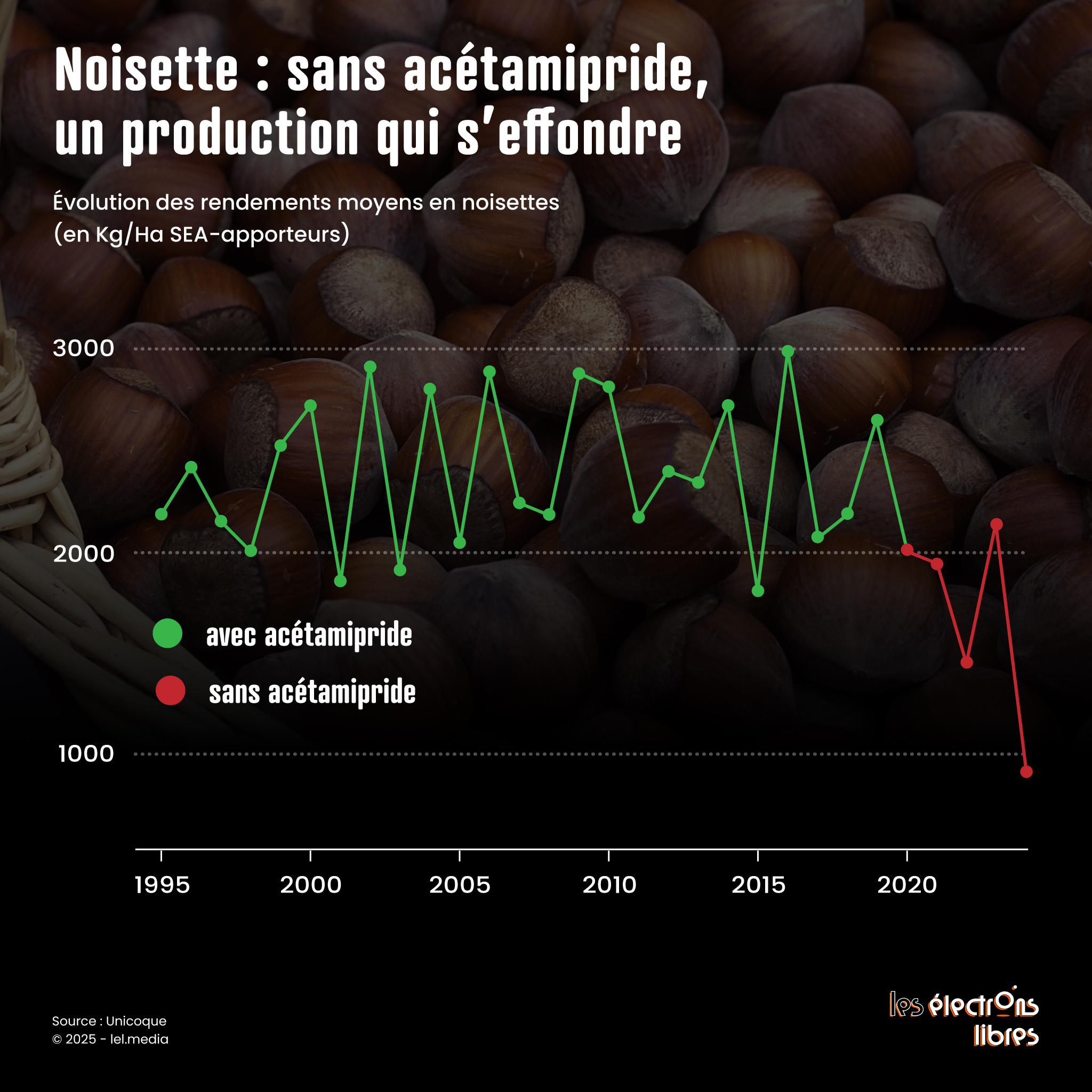

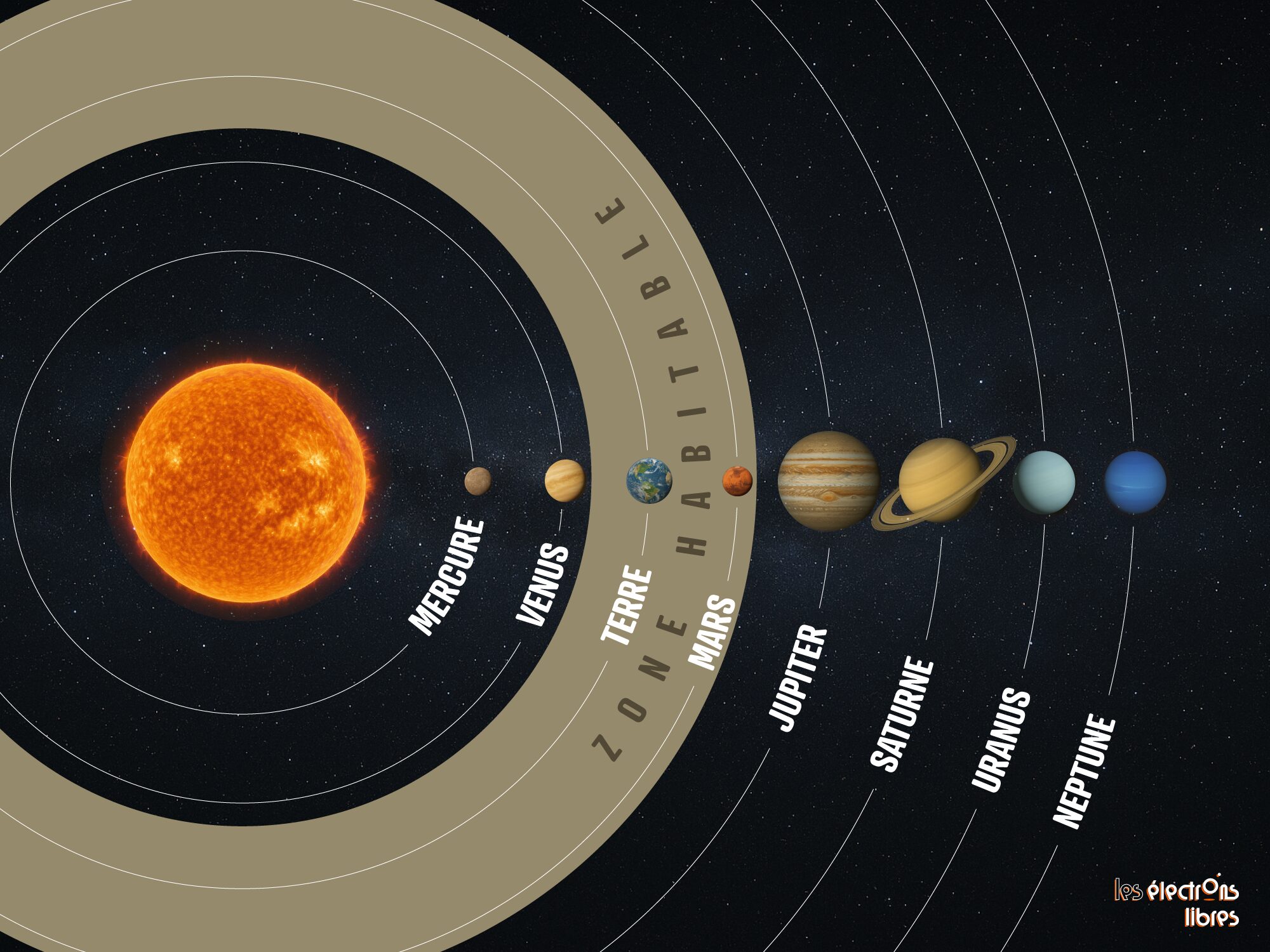

D’autant que Mars coche toutes les cases au départ. Les biologistes en conviennent, pas de vie sans eau liquide, ce milieu réactif idéal où s’enchaînent les réactions métaboliques. Or Mars est la seule planète, avec la Terre, à se situer dans la « zone habitable » de notre système : ni trop près du Soleil, ni trop loin, juste à la bonne distance pour que l’eau puisse rester liquide.

Et même si découvrir une forme de vie primitive sur Mars ne serait pas aussi spectaculaire que de croiser de « petits hommes verts » ambassadeurs d’une civilisation extraterrestre, ce serait déjà une révolution scientifique. Car cela signifierait que l’apparition de la vie n’est pas une anomalie rarissime. Si elle a émergé deux fois, sur deux planètes voisines d’un même système solaire, alors elle doit pulluler ailleurs dans l’Univers. Et qui dit vie fréquente dit, par extension, civilisations évoluées probablement nombreuses. De surcroît, étudier d’éventuelles bactéries martiennes offrirait un éclairage unique sur nos propres origines, encore très mystérieuses.

Un problème de taille

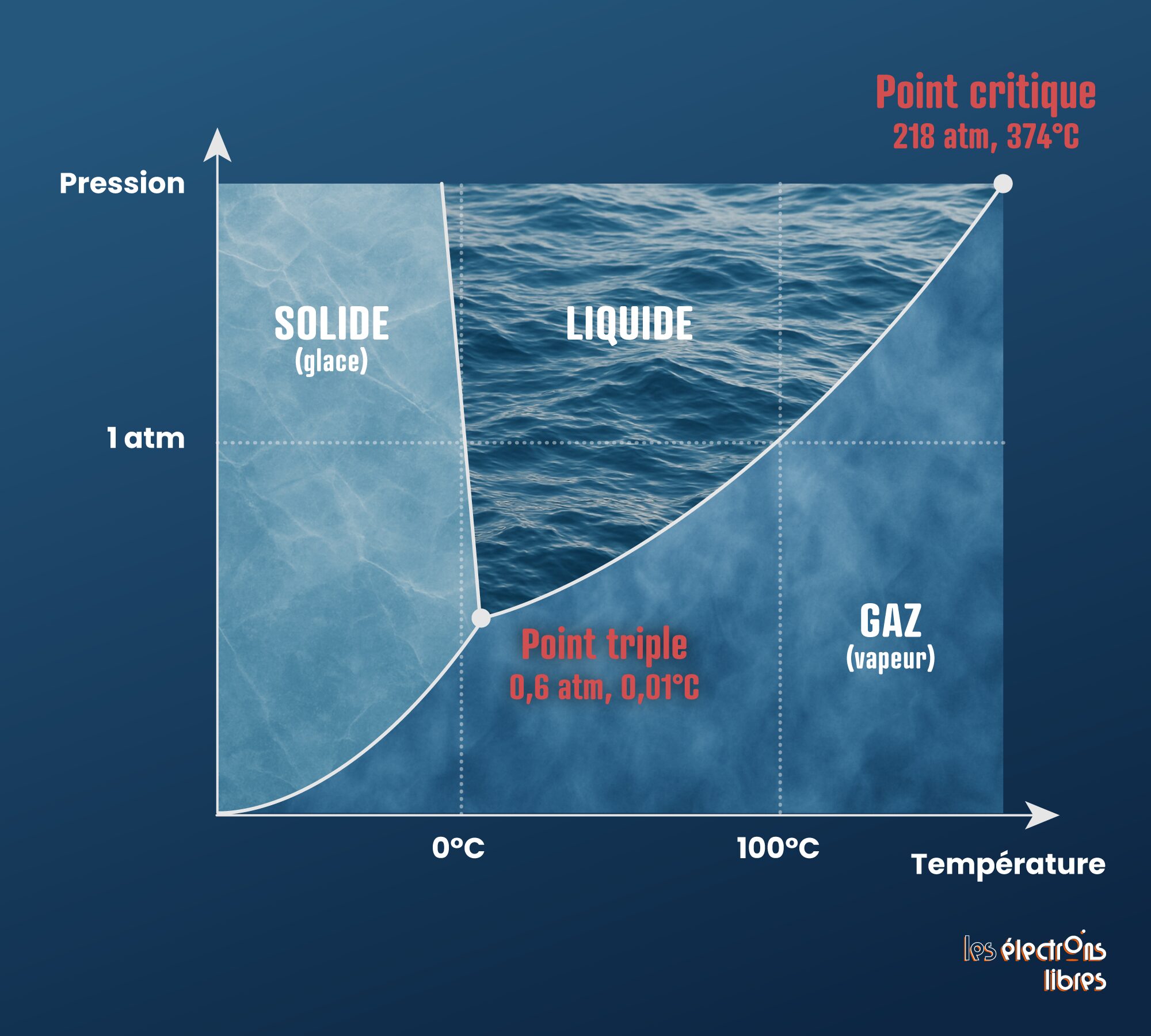

Pourtant, dès la fin des années 1950, un doute s’installe. L’atmosphère martienne pourrait être trop ténue pour permettre la présence d’eau sous la forme liquide. Les premières estimations laissent penser que la pression serait très faible. Or, en dessous de 6,11 mbar — la fameuse pression du « point triple » de l’eau, là où les trois états peuvent coexister — l’eau passe directement de la glace à la vapeur, et inversement.

La confirmation tombe en 1965 avec le lancement de la sonde Mariner 4. L’humanité découvre pour la première fois les paysages martiens, aussi arides et désertiques que les scientifiques le redoutaient. Mais surtout, ses capteurs livrent un verdict implacable : la pression atmosphérique n’est que de 6 mbar. Juste en dessous du seuil fatidique. Le couperet tombe, à la surface de Mars, l’eau liquide est physiquement impossible.

Pourquoi une atmosphère aussi fine ? À cause de la petite taille de la planète. Avec un diamètre deux fois plus petit que celui de la Terre, Mars s’est refroidie trop vite, jusqu’à se figer entièrement. Contrairement à la Terre, plus massive, qui conserve un noyau partiellement liquide. Et c’est ce bouillonnement métallique interne qui, chez nous, génère un champ magnétique protecteur. Mars, elle, en est dépourvue. Ainsi, sans magnétosphère pour dévier les particules ioniques, son atmosphère a été lentement érodée par le vent solaire.

Autrement dit, si Mars avait eu la taille de la Terre ou de Vénus, l’histoire aurait sans doute été différente. Mais dans l’état actuel des choses, l’idée de trouver une forme de vie à sa surface s’éloigne…

Les nodules de l’espoir

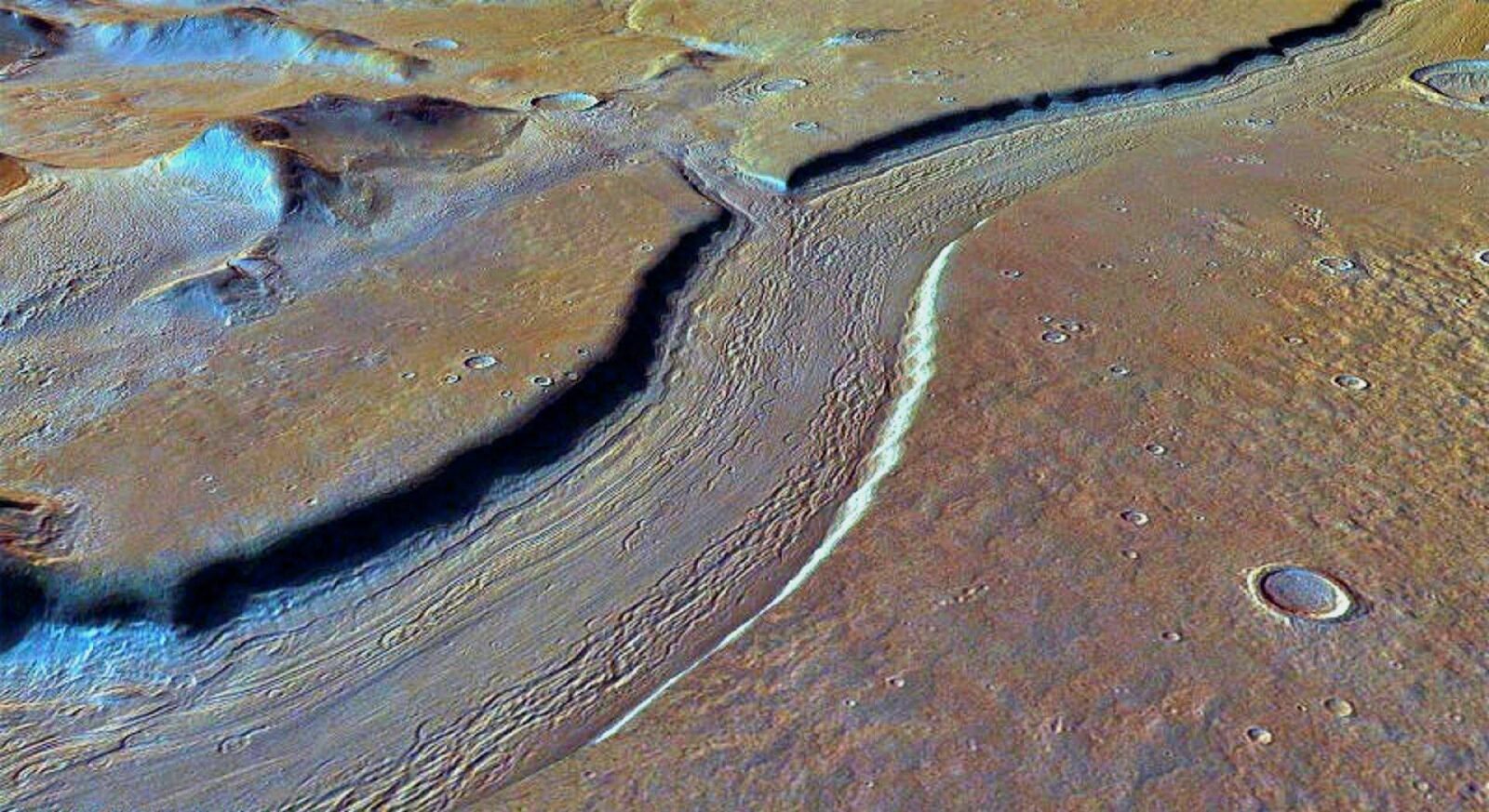

Il reste pourtant une dernière carte à jouer. Car si aujourd’hui la vie en surface semble compromise, il n’en a probablement pas toujours été ainsi. Les sondes ont détecté dans les roches martiennes les traces d’un ancien champ magnétique, preuve que la planète possédait bel et bien une magnétosphère jusqu’il y a 3,7 milliards d’années.

En conséquence, à l’époque, l’atmosphère devait être plus épaisse qu’aujourd’hui, assez pour maintenir de l’eau liquide en surface. Par ailleurs, les indices topographiques abondent : anciens canyons, deltas, lits de lacs, roches sédimentaires stratifiées… Il semble avéré que Mars ait connu une longue période — près de 800 millions d’années — où les conditions semblaient favorables à l’émergence de la vie. Était-ce suffisant ? C’est précisément ce que tentent d’élucider les rovers actuels.

Car la vie laisse des traces. Parfois directes, comme la fossilisation dans les roches. Parfois indirectes, à travers ce qu’on appelle des biosignatures : molécules organiques, minéraux particuliers ou textures caractéristiques des métabolismes biologiques. Et c’est peut-être bien ce que Perseverance vient de révéler.

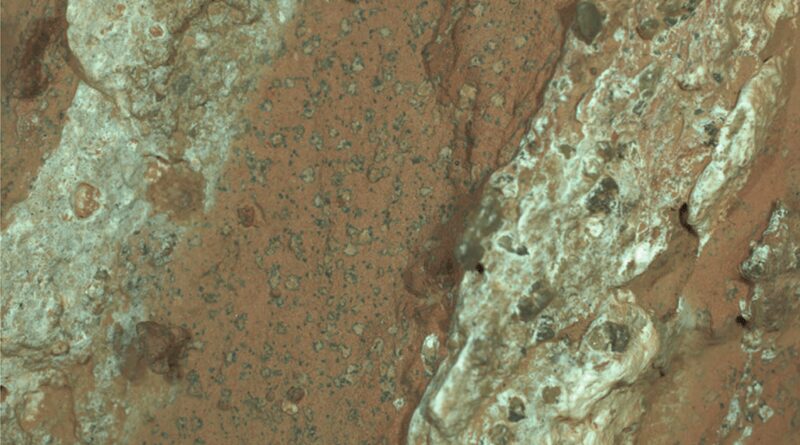

Son terrain de chasse : le cratère Jezero, ancien lac martien riche en sédiments argileux, parfaits pour piéger des restes biologiques. C’est là, dans la vallée de la Neretva, au sein d’une formation baptisée Bright Angel, que le rover a foré d’anciennes couches de boue fossilisée jusqu’à découvrir… de minuscules nodules riches en fer et en phosphore, entourés de carbone organique.

Du carbone organique d’origine abiotique, on sait que c’est possible. Mais la composition de ces nodules intrigue : ils semblent faits de deux minéraux, la vivianite (phosphates de fer) et la greigite (sulfures de fer). Or, ces minéraux résultent de réactions d’oxydo-réduction très spécifiques. Théoriquement, elles peuvent se produire sans intervention biologique… mais seulement dans des conditions environnementales très contraignantes, et difficiles à reconstituer ici. L’autre hypothèse, bien plus séduisante, est que ces réactions auraient été catalysées… par des micro-organismes. Un scénario crédible, puisqu’on observe sur Terre des nodules similaires produits par l’action de bactéries.

Les chercheurs restent toutefois prudents. Pour trancher, il faudra rapatrier et analyser directement les échantillons sur Terre. C’est tout l’enjeu du programme Mars Sample Return (MSR). Mais ce projet titanesque se heurte à la réalité. Le plan initial, trop lent et trop coûteux (11 milliards de dollars pour un retour vers 2040), a été abandonné. La NASA planche sur d’autres solutions, avec possiblement l’appui du secteur privé — SpaceX et Blue Origin en tête — pour accélérer la cadence. Mais l’avenir du programme reste suspendu aux arbitrages politiques : l’administration Trump évoque même la possibilité de couper son financement pour privilégier les missions habitées, notamment vers la Lune.

En somme, les indices d’une vie passée sur Mars n’ont jamais été aussi solides, mais il faudra encore patienter — et peut-être affronter quelques batailles politiques — avant de lever le voile sur l’un des mystères les plus fascinants de notre système solaire.

L’article Mars, la quête de la vie est apparu en premier sur Les Électrons Libres.