L’impôt parfait n’existe pas. Le moins mauvais, oui.

« taxer la terre, pas les hommes ». Dans la grande galerie des « ismes » où s’exposent les courants politiques et économiques, nul n’ignore l’existence du communisme, du keynésianisme ou du libéralisme. Mais avez-vous déjà entendu parler du georgisme ? Probablement pas. Tombée dans les oubliettes de la pensée, cette théorie pourrait pourtant être le chaînon manquant entre justice sociale, efficacité économique et transition écologique. Rien que ça !

Elle est née il y a près de 150 ans aux États-Unis, dans le cerveau — et surtout grâce à l’observation empirique — d’un journaliste autodidacte de San Francisco, Henry George, dont la vie rocambolesque a sans doute été sa première source d’inspiration.

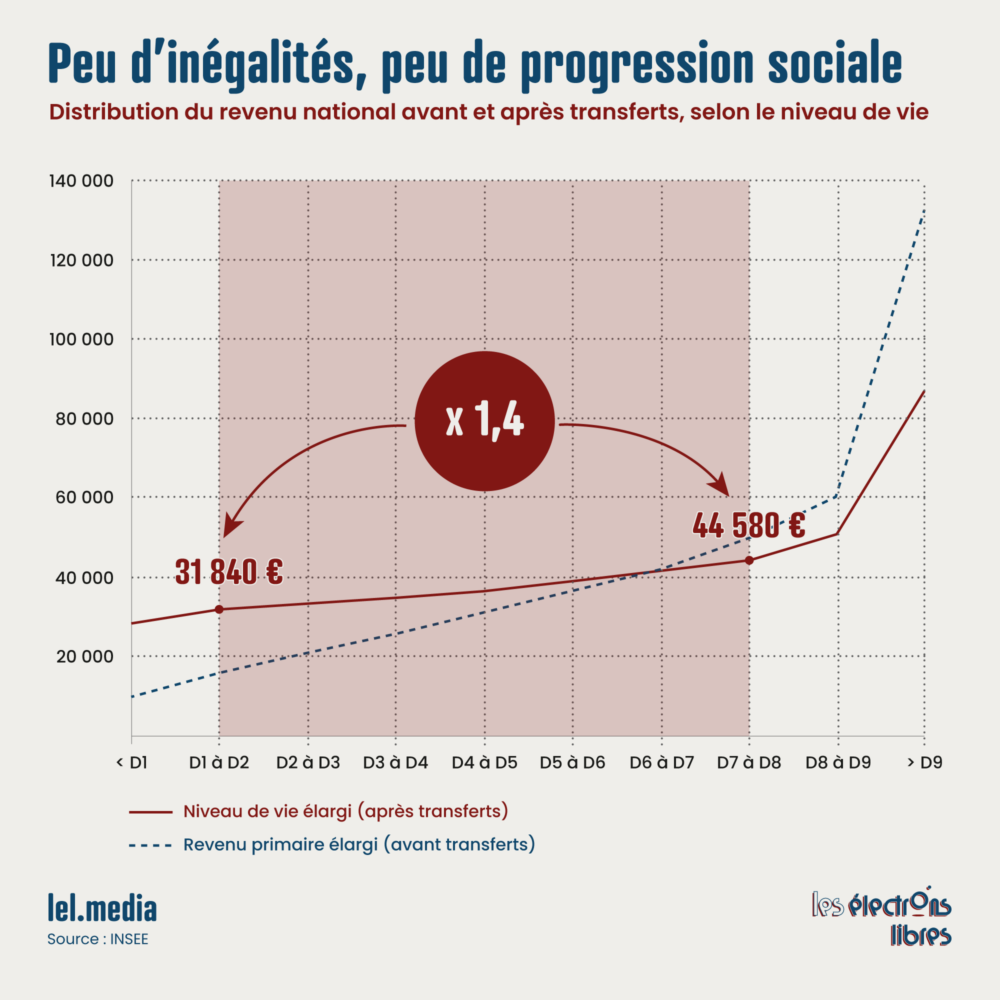

George n’était ni un marxiste ni un capitaliste pur jus. Il croyait en la liberté, au travail et au progrès — mais il voyait aussi l’injustice d’un monde où la richesse collective finissait dans les poches de ceux qui possèdent la terre. En cette fin de XIXᵉ siècle, les usines poussent bien plus rapidement que les avantages sociaux. Et la Révolution industrielle ne permet pas encore les progrès sanitaires, l’élévation de l’espérance de vie et la réduction des inégalités sociales, qui n’apparaîtront que lors des décennies suivantes.

Pourquoi assiste-t-on alors à une augmentation de la pauvreté, malgré l’accroissement des richesses et les progrès phénoménaux de la science et de l’industrie ? C’est la question centrale de son ouvrage Progrès et pauvreté, publié en 1879.

Certes, à l’époque, George n’est pas le seul à être obsédé par ce problème. Il n’a pas lu Marx, mais a étudié Malthus, qui avait déjà posé son diagnostic : la pauvreté est liée à la surpopulation. Il a aussi analysé la théorie méritocratique, estimant qu’au fond, les pauvres seraient paresseux ou affligés de tares congénitales. George remet en cause ces approches et explique que le problème vient plutôt de l’organisation sociale, qui privilégie notamment les propriétaires fonciers au détriment du reste de la population.

Pour appuyer sa démonstration, il utilise ses propres observations. Il prend notamment l’exemple de la famine irlandaise, qui a décimé une immense partie de la population dans un pays — le Royaume-Uni — alors le plus riche de la planète. Selon lui, c’est l’immense concentration de la propriété foncière entre les mains de quelques milliers de lords, possédant 95 % des terres, qui a provoqué la famine. D’où sa conviction : le foncier est une rente qu’il faut taxer, une ressource naturelle qui appartient aux citoyens d’une même nation, tous en étant copropriétaires.

Si certains souhaitent la privatiser, ils doivent dédommager les autres en payant une taxe en fonction de la valeur de la parcelle. C’est le concept de la Land Value Tax (LVT), qui doit remplacer à ses yeux toutes les taxes.

L’idée paraît d’une simplicité désarmante. Quand une ville se développe, quand les transports, les écoles, les hôpitaux améliorent un quartier, la valeur des terrains grimpe. Mais cette plus-value, produite par la collectivité, est captée par le propriétaire du sol. Pourquoi en profiterait-il alors qu’il n’a rien fait pour augmenter la valeur de cette terre ? Henry George propose donc de rendre au public ce que le public a créé, à travers la LVT, qui en retour finance les services publics.

Son idée a la force de l’évidence : elle ne punit ni le travail, ni la production, ni l’investissement, seulement la rente.

Et pourtant, le georgisme a été relégué dans les marges de l’histoire, entre utopie oubliée et lubie d’économistes hétérodoxes. Pourquoi cela n’a-t-il pas marché ? Proposer de taxer la rente foncière revient à déclarer la guerre aux notables, aux spéculateurs urbains et aux grands propriétaires. Selon Jérémy Boer, infatigable défenseur de la pensée georgienne sur les réseaux sociaux, c’est l’opposition farouche de ces derniers qui en a eu raison. Ils n’ont eu de cesse de combattre une approche qui avait tout pour leur déplaire, notamment en disqualifiant intellectuellement ceux qui oseraient penser comme George.

C’est d’ailleurs la thèse soutenue par deux économistes américains, Fred Harrison et Mason Gaffney, dans The Corruption of Economics (1994) : ils démontrent que les propriétaires fonciers n’ont pas hésité à financer des universités et des professeurs afin de « ruiner les thèses de Henry George ». Car, aux yeux de J. K. Galbraith, qui en a préfacé l’édition de 2006, « l’idée georgiste selon laquelle seule la terre devrait être taxée — afin de ne pas imposer ni les profits ni les salaires — risquait de créer une alliance politique dangereuse entre le capital et le travail contre le propriétaire foncier ».

Si la théorie d’Henry George n’a pas percé, elle a quand même connu quelques traductions concrètes dans différents endroits du monde, sans que l’on sache pourquoi elle y a prospéré plus qu’ailleurs. Le georgisme a finalement essaimé sans jamais régner : des réformes partielles ici ou là, des clubs, des congrès internationaux… mais pas de révolution. À défaut, l’économiste a inspiré néanmoins un vaste mouvement politique, le « georgisme ».

C’est d’ailleurs lui qui a donné à une ardente militante georgiste, Elizabeth Magie, l’idée de créer le jeu du Landlord’s Game, dévoyé en… Monopoly.

Des économistes de renom comme Milton Friedman ou Paul Krugman ont aussi salué son approche ; Joseph Stiglitz a même repris à son compte les intuitions de George, en 1977, dans sa Théorie des biens publics locaux.

Mais les démocraties de l’époque ont préféré empiler les taxes sur le revenu, sur la consommation, sur le travail — tout sauf sur la rente. Parce que taxer la terre, c’est toucher au nerf du pouvoir : la propriété. Peut-être que le georgisme a aussi manqué d’un champion politique capable de porter son programme transpartisan, mais hélas jugé trop égalitariste pour la droite et trop libéral pour la gauche.

D’ailleurs, Marx, qui a lu Henry George, n’est pas tendre avec son approche, qu’il décrit dans une lettre écrite en 1881 à Friedrich Adolph Sorge comme une « tentative, agrémentée d’un vernis socialiste, de sauver la domination capitaliste et, en réalité, de la refonder sur une base encore plus large que l’actuelle ».

Pourtant, à la faveur de la crise environnementale, le georgisme pourrait-il retrouver des couleurs ? L’époque cherche désespérément une théorie capable de sortir de la nasse : croissance plus juste et écologie sans récession. Et si la solution était déjà là, dans les marges jaunies de Progress and Poverty ?

Dans le contexte actuel, l’idée prend une dimension nouvelle : taxer le sol, c’est valoriser l’usage efficace de l’espace. Fini les terrains vides en attente de plus-value ; place à la densité, à la justice spatiale, en quelque sorte. Taxer la propriété non productive, c’est aussi un excellent moyen d’alléger le coût du travail, de redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs, de rendre nos entreprises plus compétitives pour renouer avec la croissance.

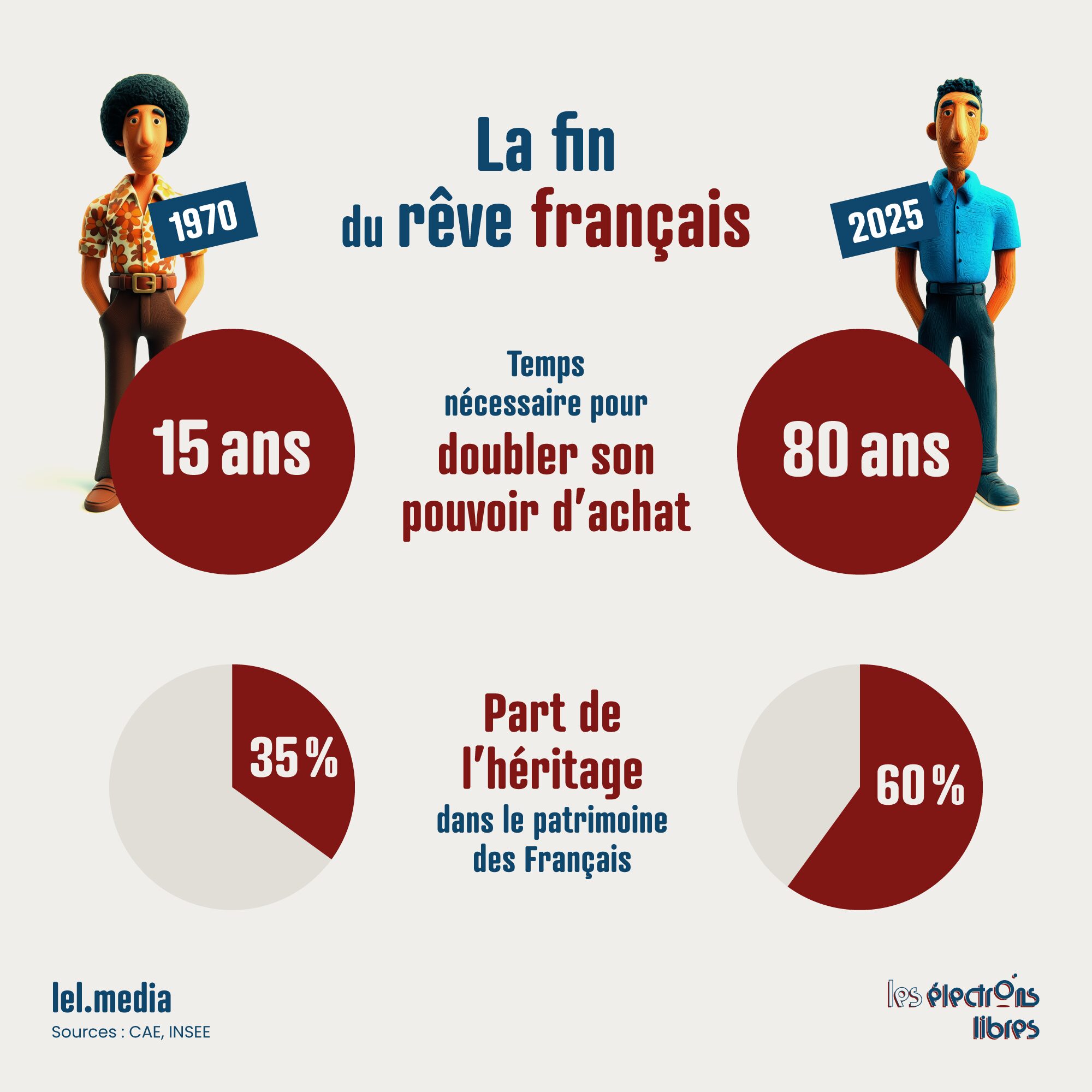

Cette théorie n’a peut-être donc pas dit son dernier mot. C’est la conviction de deux économistes, Alain Trannoy et Étienne Wasmer. Dans leur livre Le Grand Retour de la terre dans les patrimoines, ils militent pour l’appliquer en France, où « la valeur foncière dans la richesse nationale (8 900 milliards) connaît même une croissance continue ».

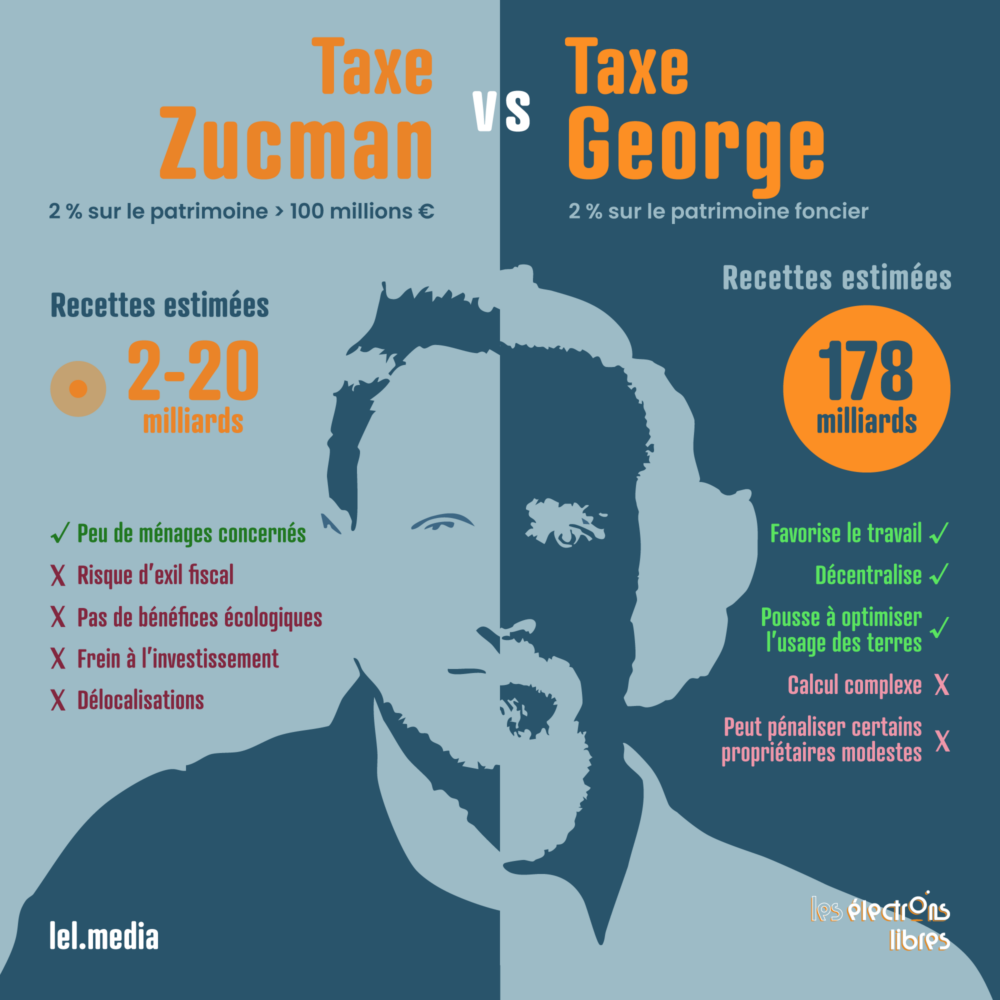

Ils proposent d’instaurer une taxe annuelle de 2 % sur la valeur foncière, contre des allègements sur la fiscalité du travail et du capital. Une façon, à leurs yeux, de répondre aussi bien à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols qu’à celui de la modération des prix de l’immobilier.

C’est, au fond, le message de George : « la terre appartient aux vivants ». Il serait peut-être temps de s’en souvenir.

L’article L’impôt parfait n’existe pas. Le moins mauvais, oui. est apparu en premier sur Les Électrons Libres.