COP 30 : Et si la transition énergétique était déjà en marche ?

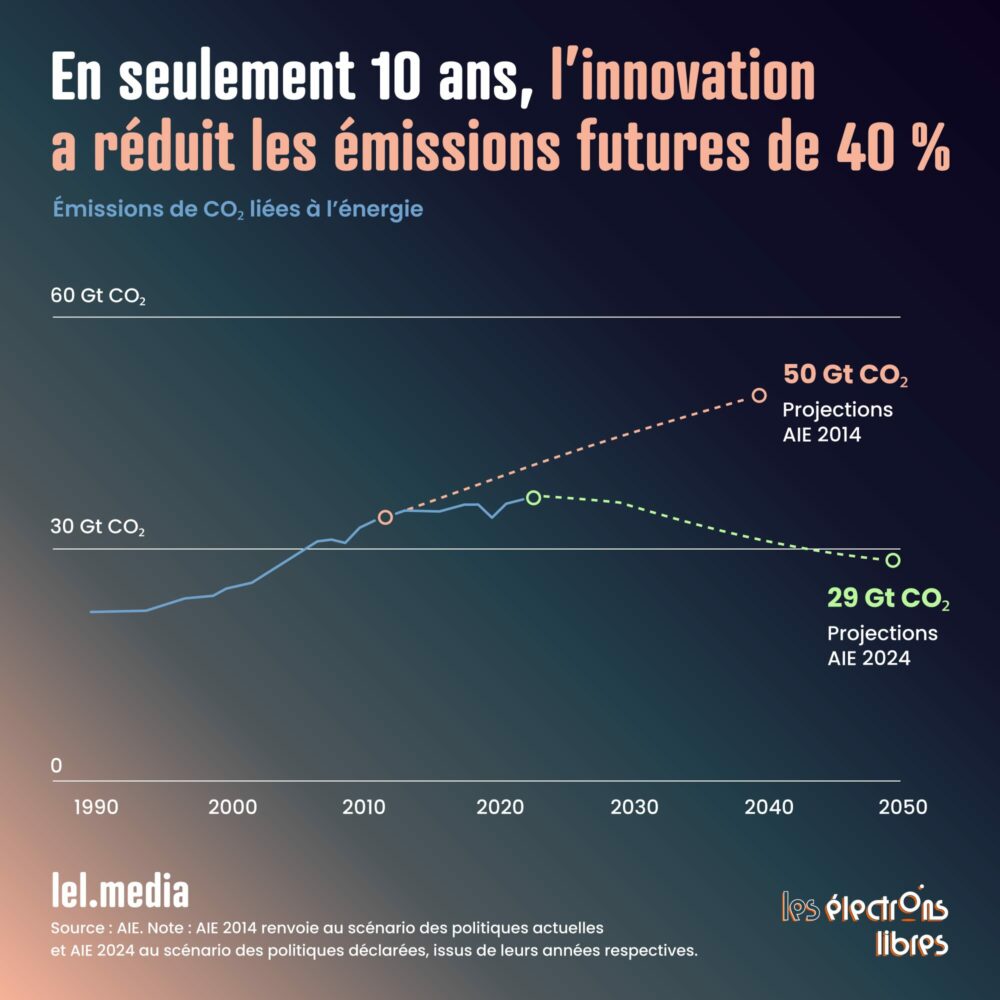

Les COP s’enchaînent presque aussi vite que les records de températures. Désespérant ? La lassitude et le défaitisme ambiants dissimulent pourtant de vrais progrès : en dix ans, l’innovation a déjà réduit de 40 % nos futures émissions de CO₂.

La COP 30 se déroule à Belém, en Amazonie, près de dix ans après les accords de Paris. Pour beaucoup, ces sommets climatiques ne sont que des exercices de communication, sans impact réel sur la trajectoire d’une humanité toujours plus dépendante des énergies fossiles. Les émissions mondiales de CO₂ n’ont jamais été aussi élevées, et les records de chaleur s’enchaînent. Pourtant, derrière ce constat alarmant, des signes tangibles d’espoir émergent. Non pas parce que la situation est bonne, mais parce qu’elle aurait pu être bien pire. Et surtout parce que les mécanismes de la transition énergétique, souvent invisibles, sont déjà à l’œuvre.

Les accords de Paris ou le paradoxe du progrès invisible

Le principal obstacle à l’optimisme est un biais cognitif : nous n’avons pas de « planète B » témoin. Il est impossible de voir ce qui se serait passé si nous n’avions rien fait. Le verre à moitié vide – la hausse continue des émissions – occulte le verre à moitié plein : la catastrophe que nous avons évitée. Pourtant, des chercheurs de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont tenté de modéliser ce scénario. Leur conclusion : grâce aux politiques climatiques mises en place depuis 2015, les émissions mondiales de CO₂ sont 40 % inférieures à ce qu’elles auraient été sans ces efforts. Loin d’être un échec, les accords de Paris ont enclenché un ralentissement spectaculaire de la catastrophe annoncée, prouvant que l’action collective, les technologies vertes et l’innovation ont un impact massif.

Non, les énergies ne s’empilent pas (ou la fin d’un mythe)

Mais si les technologies vertes explosent, pourquoi les émissions globales ne baissent-elles pas ? C’est la thèse de « l’empilement », défendue notamment par l’historien Jean-Baptiste Fressoz : les nouvelles énergies (solaire, éolien) ne remplaceraient pas les anciennes (charbon, pétrole), elles ne feraient que s’y ajouter pour satisfaire un appétit énergétique insatiable.

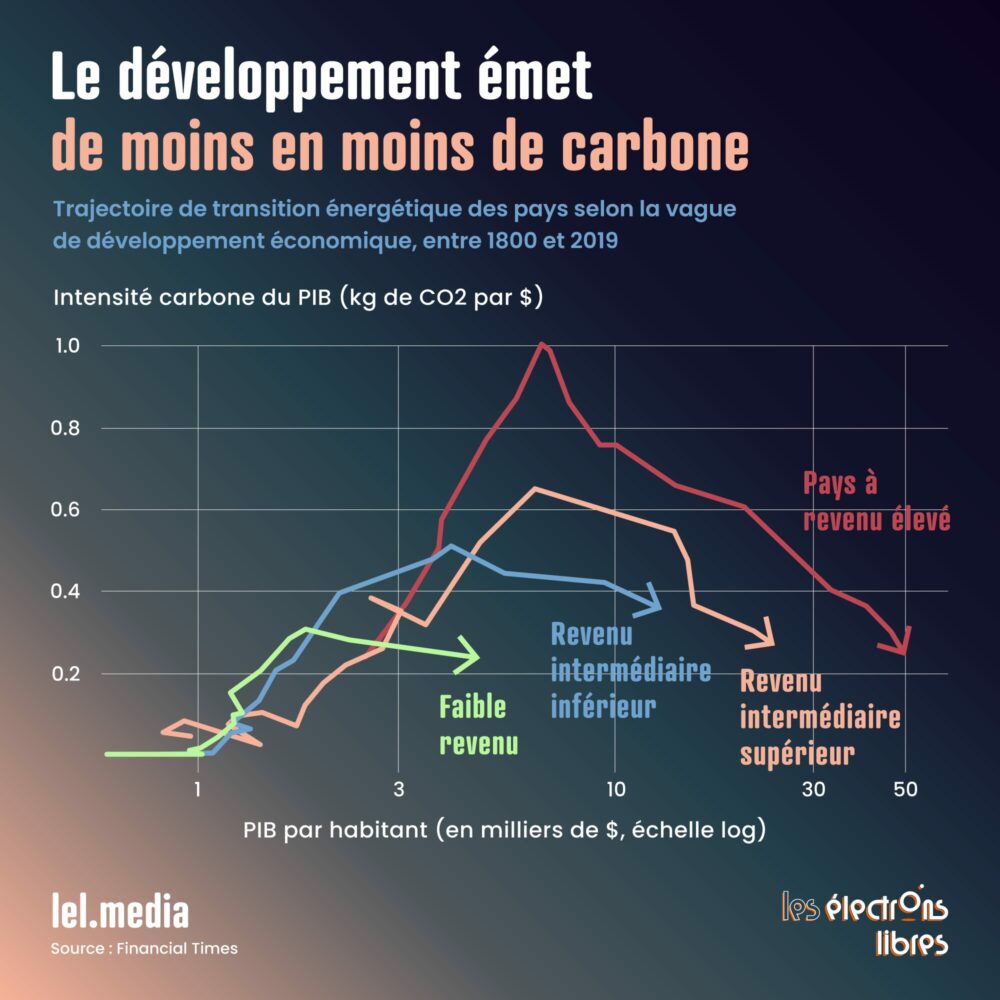

Cette théorie est séduisante mais fausse, car elle ignore la dynamique du développement humain. Les pays très pauvres utilisent majoritairement des énergies « renouvelables » : bois issu de la déforestation, résidus agricoles, bouses de vache séchées. Ces sources sont désastreuses pour les écosystèmes locaux et la santé (pollution de l’air intérieur). Pour ces populations, passer aux énergies fossiles (gaz, charbon) n’est pas un problème : c’est une solution, un accélérateur massif de niveau de vie, de santé et d’éducation.

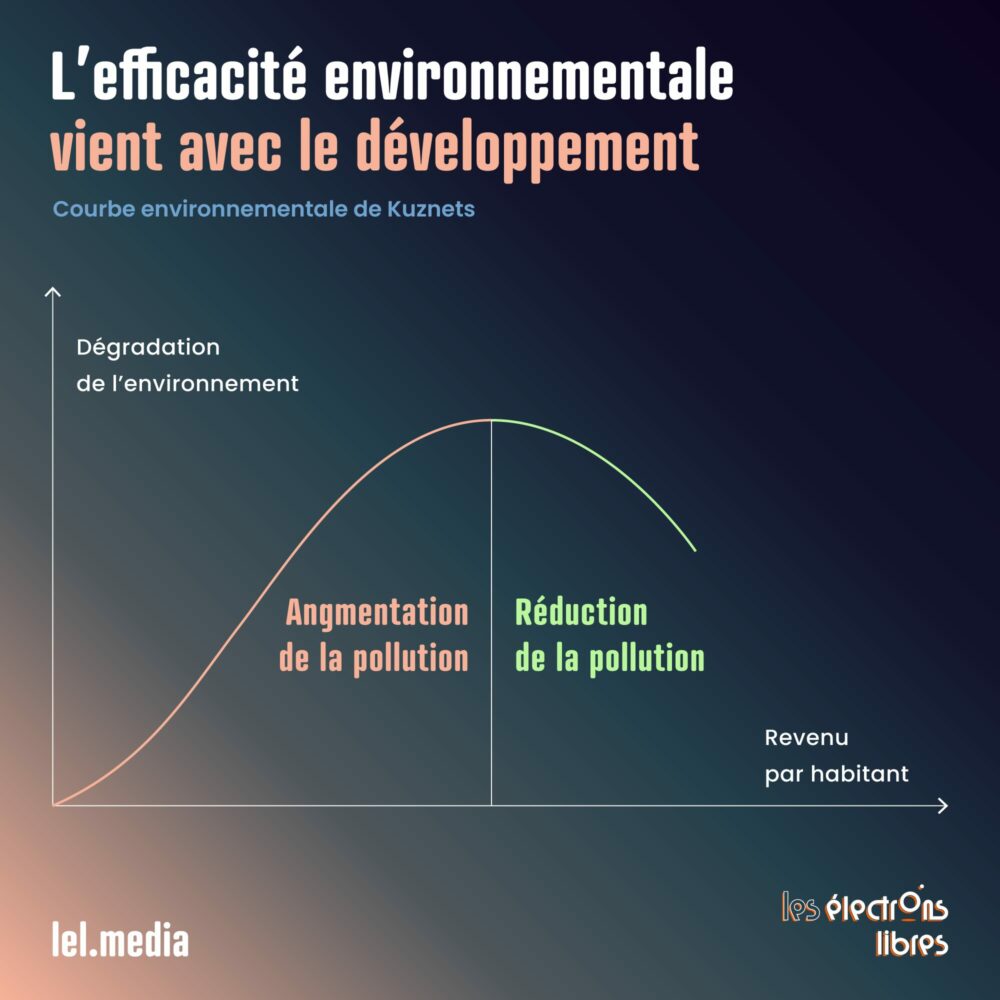

C’est là qu’intervient la fameuse « courbe de Kuznets » environnementale : les pays en développement consomment logiquement de plus en plus d’énergies fossiles, faisant monter les émissions globales. Mais seulement jusqu’à un certain point. Les pays riches, après avoir atteint un pic d’émissions, voient celles-ci diminuer, même en tenant compte des délocalisations, à mesure que leur prospérité leur permet d’investir dans des technologies plus propres.

Or, jusqu’à présent, environ 80 % de la population mondiale se situait à gauche de la courbe de Kuznets : l’augmentation de leur niveau de vie se traduisait par une hausse des émissions compensant largement la baisse chez les 20 % à droite de la courbe. D’où la hausse mondiale des émissions.

Le grand basculement est imminent

La bonne nouvelle, c’est que des masses démographiques colossales s’apprêtent à franchir ce point d’inflexion. L’exemple le plus frappant est la Chine. Longtemps « usine du monde » alimentée au charbon, le pays opère un virage spectaculaire. Les voitures électriques y représentent désormais 50 % des parts de marché, et le pays installe plus de panneaux solaires et d’éoliennes que le reste du monde réuni, dépassant largement ses nouvelles constructions de centrales à charbon. Parce que des géants comme la Chine et bientôt l’Inde atteignent ce point d’inflexion, le plafonnement des émissions mondiales n’est plus une hypothèse lointaine : il est imminent. La deuxième bonne nouvelle est que beaucoup de pays pauvres vont pouvoir, grâce à la baisse spectaculaire des prix des technologies vertes, sauter des étapes fossiles de développement, c’est-à-dire adopter directement les voitures électriques et les renouvelables sans passer par les voitures thermiques et les centrales à charbon.

Pourquoi Trump ne peut pas tuer la transition

Reste l’argument politique. Un climatosceptique comme Donald Trump à la Maison-Blanche ne risque-t-il pas de tout anéantir ? Pour le comprendre, regardons le Texas. Cet État nous apprend deux choses cruciales.

D’abord, que le fait d’être victime d’événements climatiques extrêmes (comme le blizzard dévastateur de 2021) n’empêche pas de voter massivement pour des candidats niant le problème. Plus globalement, lorsqu’il s’agit de voter ou de payer, l’écologie reste rarement la priorité numéro un du citoyen. La décroissance, si elle vend beaucoup de papier, rapporte peu de bulletins.

Ensuite, et c’est la leçon la plus importante : l’indifférence à l’environnement n’empêche pas d’être un champion de la transition. Le Texas, républicain et pétrolier, est l’État qui installe le plus de panneaux solaires aux États-Unis, devant la Californie démocrate. Pourquoi ? Non pas par idéologie, mais parce que c’est rentable. Trump, pas plus qu’un autre, ne peut lutter contre des forces économiques et technologiques devenues inarrêtables. Le marché et l’innovation sont plus puissants que la politique.

La feuille de route est déjà écrite

Le problème du réchauffement climatique, s’il est complexe, n’a rien de magique. Il peut être résumé à un problème d’ingénierie : il est causé par nos émissions de CO₂. Ces émissions résultent de la combustion des énergies fossiles (gaz naturel, pétrole, charbon). Cette combustion alimente des milliards de machines (voitures, chaudières, usines). Ces machines sont largement inefficaces et ont une durée de vie limitée.

La solution est donc simple dans son principe : accélérer le remplacement de ces machines thermiques par des machines électriques plus efficaces. La plupart de ces machines vertes (voitures électriques, pompes à chaleur, éoliennes, panneaux photovoltaïques) sont déjà disponibles, matures et compétitives. Pour accélérer la bascule, il faut les rendre encore moins chères (via l’industrialisation et des mécanismes de type taxe carbone) et innover pour mettre sur le marché les quelques technologies qui nous manquent (acier vert, ciment décarboné, etc.).

L’optimisme comme moteur de l’action

Le pessimisme qui entoure la COP 30, s’il est compréhensible, est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Il repose surtout sur une lecture statique d’un monde en pleine mutation. La véritable histoire de cette décennie n’est pas celle de notre inaction, mais celle d’un basculement technologique et économique d’une rapidité sans précédent. La transition énergétique n’est pas un vœu pieux : c’est un processus industriel et économique déjà enclenché, largement indépendant des soubresauts politiques. Comme le montrent l’exemple du Texas ou de la Chine, le progrès n’attend pas qu’on lui donne la permission. La question n’est donc plus de savoir si nous allons réussir à décarboner, mais à quelle vitesse nous allons y parvenir. Et dans l’éventualité où nous irions trop lentement, nous pourrons toujours mobiliser certaines techniques de géo-ingénierie pour éviter les effets les plus délétères du réchauffement climatique. Mais cela fera l’objet d’un prochain épisode.

L’article COP 30 : Et si la transition énergétique était déjà en marche ? est apparu en premier sur Les Électrons Libres.