Qualité de l’air : la France peut-elle respecter ses objectifs si elle supprime les ZFE ?

© HJBC / stock.adobe.com

© HJBC / stock.adobe.com

© PhotoLoren - stock.adobe.com

© pickypix / stock.adobe.com

C’est écrit noir sur blanc. Assumé. « Au-delà d’une expertise technique et scientifique, [l’ADEME] a progressivement pris en charge un rôle d’amplificateur des initiatives. L’agence intègre aujourd’hui la dimension sociale de la transition écologique en mobilisant les citoyens et l’ensemble des acteurs, pour tracer le récit d’un futur sobre et désirable. »

Cette phrase figure sur le site officiel de l’Agence de la transition écologique, dans la présentation de sa propre histoire. Elle résume, à elle seule, le cœur du problème. Tout est là : la revendication d’une sortie du champ de l’expertise pour entrer dans celui de la transformation sociale, et la mise en avant de la sobriété comme horizon indépassable.

En revendiquant la mission — inédite pour une agence publique — de définir un « récit » et de déterminer ce que serait un futur « désirable », l’ADEME franchit le Rubicon. Elle ne se contente plus d’éclairer la décision publique, elle entend orienter la société et prescrire des modes de vie. Sans aucun mandat démocratique pour cela.

L’ADEME trouve ses racines dans la crise énergétique des années 1970. Après le premier choc pétrolier de 1973, la France crée en 1974 l’Agence pour les économies d’énergie. François Mitterrand la fusionne ensuite avec le Commissariat à l’énergie solaire pour former l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME), et en confie la direction à Bernard Laponche, polytechnicien et ancien du CEA, devenu par la suite l’une des figures intellectuelles majeures de l’antinucléarisme français.

Cette nomination constitue un lot de consolation pour les antinucléaires, dont François Mitterrand s’était rapproché pendant sa campagne et qui s’estiment trahis par le maintien — à l’exception notable du projet de centrale de Plogoff — du programme électronucléaire français. L’agence se voit dotée de moyens importants, son budget étant multiplié par trois par rapport aux structures précédentes, avec pour mission affichée de rompre avec le « modèle productiviste ». Elle se développe dès lors sur une culture marquée par le rejet de l’énergie nucléaire.

Fin 1990, Brice Lalonde crée l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en fusionnant l’AFME avec l’Agence nationale pour l’élimination des déchets (ANRED) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA). L’ADEME commence à fonctionner le 1ᵉʳ janvier 1992 avec cinq missions initiales reflétant les priorités environnementales de l’époque : pollution de l’air, déchets, sols pollués, économies d’énergie, développement des énergies renouvelables et lutte contre les nuisances sonores.

L’histoire de l’ADEME est celle de la construction progressive d’un bastion idéologique, portée par ses dirigeants. En 1997, la ministre de l’Environnement Dominique Voynet appelle à son cabinet Bernard Laponche pour orchestrer le sabordage de Superphénix, avant de placer à la tête de l’agence un proche, Pierre Radanne, figure des Amis de la Terre. Sous sa présidence (1998-2002), l’ADEME recrute massivement dans les sphères militantes et passe de multiples marchés à des associations amies. Un rapport confidentiel de l’IGF de mars 2000 dénonce même « des conflits d’intérêts, des procédures opaques, des gaspillages… ».

Dans le même temps, les missions de l’agence s’élargissent. Initialement centrée sur le conseil technique, l’ADEME devient progressivement opérateur de politiques publiques. Le Grenelle de l’environnement, puis la création du Fonds Chaleur, des fonds déchets et, à partir de 2010, des Programmes d’investissements d’avenir changent sa nature. L’agence ne se contente plus d’expertiser, elle sélectionne et finance. Sans évaluation systématique de l’efficacité réelle de la dépense.

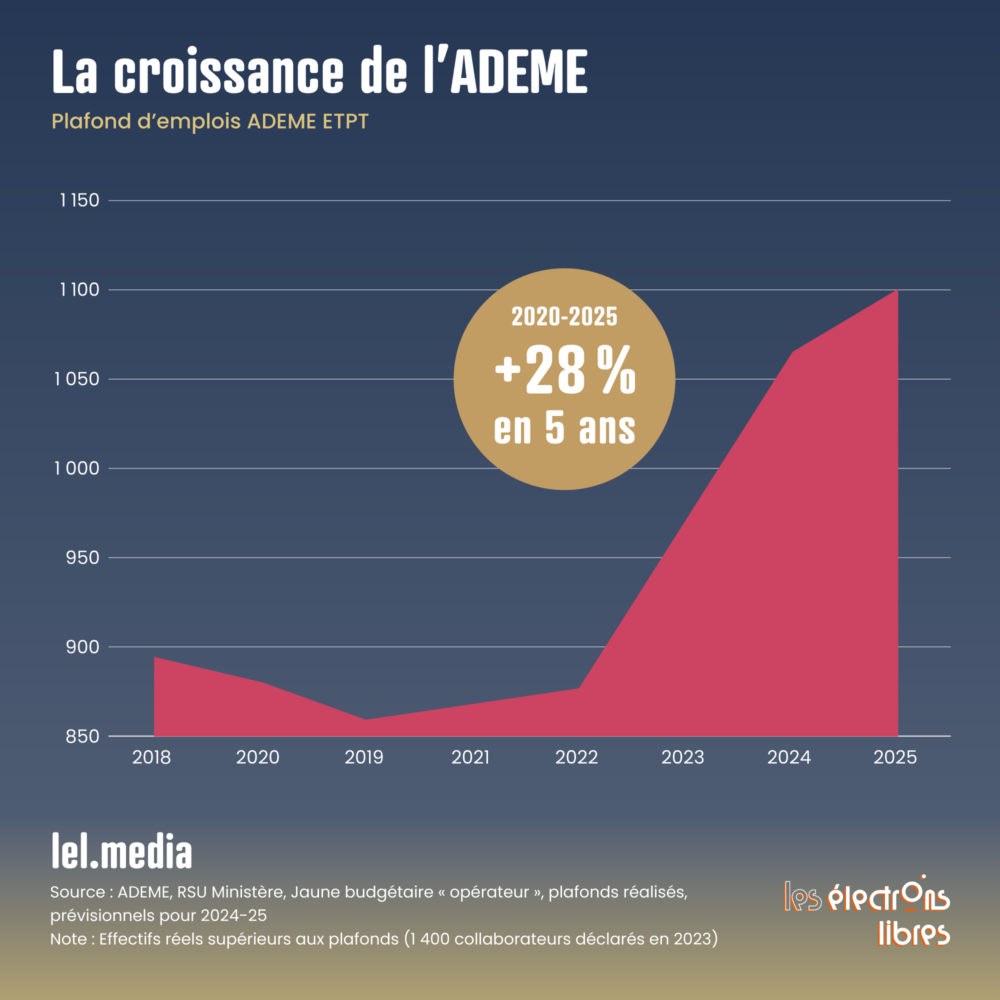

Cette mutation atteint son apogée sous la présidence d’Arnaud Leroy (2018-2022), ex-député socialiste rallié à la majorité. L’agence change alors d’échelle sans changer de logiciel. Son budget explose, passant d’environ 600 millions à plus de 4,2 milliards d’euros en 2023. Ce « pognon de dingue » finance aussi un gonflement organisationnel : plus de mille agents répartis dans 17 directions régionales et sur 23 sites, un empilement de guichets, de structures intermédiaires et de dispositifs parfois redondants avec les services déconcentrés de l’État.

Aujourd’hui, cette continuité idéologique — illustrée par le blocage parlementaire de la nomination du pro-nucléaire Boris Ravignon — confirme l’autonomie d’une institution où la ligne des réseaux écologistes historiques, entretenue par des recrutements endogames, prime sur les inflexions successives de la politique énergétique nationale.

Ces partis pris s’incarnent dans le rapport Transition(s) 2050 (2021). Présenté comme un exercice de prospective, il propose plusieurs trajectoires reposant, à l’exception d’une, sur un socle commun : réduction massive des usages, transformation profonde des modes de vie et sobriété structurelle.

Le scénario dit de « sobriété », construit avec Négawatt et The Shift Project, est explicitement valorisé. Il prône une division par trois de la consommation de viande, 70 % d’agriculture biologique, une limitation forte de la construction neuve, une réduction de la mobilité, la généralisation des low-tech et une contraction du commerce international. On y évoque même, dans un doux euphémisme, une « frugalité choisie mais aussi contrainte ». Bref, de la décroissance pure et dure… qui ne s’applique pas au mélange des genres. Les mêmes associations financées et mobilisées comme expertes vendent ensuite formations, conseil et audits pour décliner les orientations qu’elles ont contribué à définir. Une économie circulaire financée par le contribuable.

Prolifèrent aussi, en parallèle, des projets anecdotiques ou symboliques qui gaspillent l’argent public sans aucun bénéfice climatique. Ainsi, la « carte verte » expérimentée à Angers, censée faciliter l’accès à l’alimentation au nom de la transition écologique, revient à subventionner les courses des bobos de centre-ville : 35 % des participants étaient des actifs CSP+ (contre 13 % en population générale) et 58 % des achats ont été réalisés dans des magasins Biocoop.

Plus grave encore, les orientations majeures promues par l’ADEME convergent vers des solutions aux impacts environnementaux plus que discutables, voire délétères.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) en est l’exemple le plus parlant. Pendant des années, l’électricité y a été pénalisée par un coefficient de conversion artificiellement élevé — fixé à 2,58 puis abaissé à 2,3 — alors même qu’elle est en France largement décarbonée. Concrètement, ce paramétrage revenait à surévaluer les émissions associées à l’électricité, dégradant mécaniquement la note des logements chauffés à l’électrique et favorisant, par comparaison, le gaz ou des solutions hybrides pourtant plus émettrices de CO₂. Ce choix n’était pas strictement technique, mais incitatif. Le coefficient a été négocié par l’ADEME dans le cadre de la RE 2020 afin de maintenir une pression forte en faveur de l’isolation, totem historique de l’agence, et qui freine le déploiement des pompes à chaleur. Autrement dit, un outil censé refléter la réalité carbone a été biaisé pour orienter les comportements, au prix d’un contresens climatique.

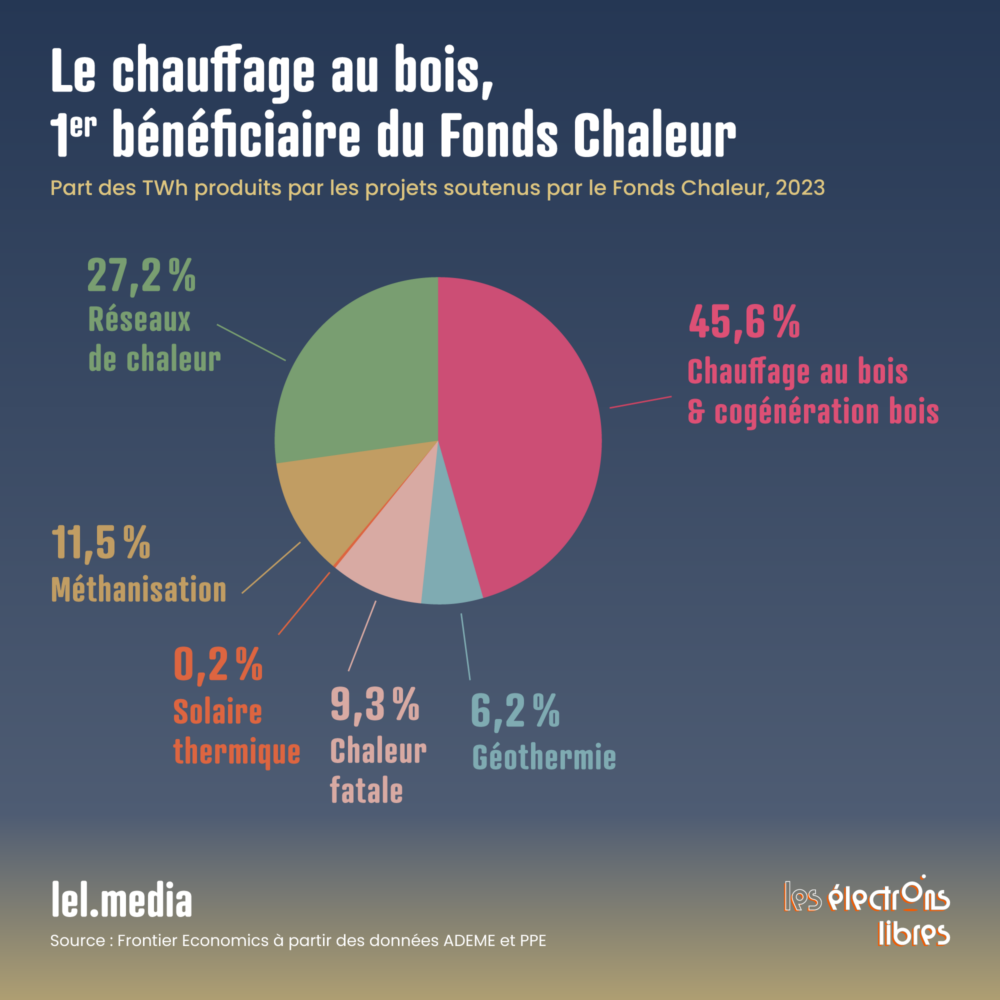

Autre paradoxe : l’entêtement à soutenir le chauffage au bois via le Fonds Chaleur, alors même que l’ADEME reconnaît qu’il constitue la première source d’émissions de particules fines en France (une proportion des PM2,5 qui pourrait même dépasser les 60 % selon les dernières évolutions méthodologiques), et que sa neutralité carbone repose avant tout sur une convention théorique. L’agence a bien lancé une vaste étude « Périclès » sur les émissions de particules ultrafines (les plus dangereuses) issues des systèmes de chauffage au bois, mais, bien que terminée en octobre 2024, ses résultats ne sont pas encore publiés à ce jour.

Enfin, le scénario « 100 % renouvelables » publié en 2015, initialement bloqué par la direction puis diffusé après avoir opportunément fuité dans Le Monde, qui le qualifie de « brûlot », illustre la dimension idéologique du débat. Fondé sur une méthodologie critiquée par RTE et la Cour des comptes pour avoir minoré les coûts de système et sous-estimé l’intermittence, il promeut une logique proche de l’Energiewende allemande, récemment qualifiée par le chancelier Merz de « grave erreur stratégique » et de transition « la plus coûteuse au monde ». Cette croyance persistante dans la faisabilité d’un système électrique reposant exclusivement sur les renouvelables a durablement brouillé le débat énergétique en France, jusqu’à ce que la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine en révèle brutalement les limites.

Aujourd’hui, l’opposition résolue de l’agence au développement du numérique l’entraîne dans les mêmes travers. L’ADEME ne se contente pas d’évaluer les impacts environnementaux du numérique. Elle s’est dotée d’un service spécifiquement dédié à la « sobriété numérique », signe que la réduction des usages y est pensée comme la finalité en soi. Ses propositions de moratoire sur le déploiement des data centers reviendraient à délocaliser leurs émissions vers des pays à l’électricité plus carbonée, tout en ignorant les enjeux de souveraineté industrielle et de puissance de calcul indispensables au pays.

Chaque fois que l’ADEME est mise en cause, ses défenseurs crient à l’attaque contre l’écologie. Mais c’est précisément pour cette dernière qu’il faut aujourd’hui questionner son existence. En substituant l’idéologie à l’expertise et le micromanagement infantilisant à la pédagogie, l’agence est devenue un frein à la transition.

Si un impératif de décroissance s’impose aujourd’hui, c’est celui de l’ADEME elle-même.

(L’idée de départ de ce papier est venue de la lecture des Illusionnistes de Géraldine Woessner et Erwan Seznec – Robert Laffont 2024)

L’article L’ADEME, décroissance impérative est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

© Figaro Live

Une étude révèle la découverte de guépards momifiés datant de plus de 2 000 ans dans des grottes en Arabie saoudite. Cette trouvaille pourrait contribuer au développement de programmes de réensauvagement prévus dans ce pays.

© RICHARD BOUHET / AFP

© Hugo Plumel

© SPUS/ABACA

Des observations satellitaires tentent de percer à jour la glace de l'Antarctique pour voir ce qui se cache dessous. Une étude capitale pour mieux comprendre la fonte des glaces sur ce continent particulièrement vulnérable au changement climatique.

Les xénobots attirent aujourd’hui l’attention. Cette nouvelle catégorie de « robots vivants », fabriqués à partir de cellules d’amphibien et conçus grâce à des algorithmes, est capable de se déplacer, de se réparer et même, dans certaines expériences, de se reproduire en assemblant de nouveaux agrégats cellulaires. Ces entités questionnent la frontière entre machine et organisme. Des études récentes détaillent mieux leur fonctionnement moléculaire et ravivent les débats éthiques sur le contrôle de ces formes de vie programmables.

Une étude internationale dirigée par l'Université du Cap révèle la découverte de fossiles microscopiques dans une roche vieille de 444 millions d'années. Ils ont prospéré dans des fonds marins après une extinction massive et une période de glaciation majeure.

Le suivi de la qualité de l’air s’est grandement démocratisé grâce à l’essor de microcapteurs électroniques accessibles à tout un chacun. Ces dispositifs sont-ils performants, et à quelles conditions peuvent-ils fournir une information utilisable ? État des lieux.

© AFP

© dimazel / stock.adobe.com

© Figaro Live

© AGUSTIN PAULLIER / AFP

Allons droit au but. Le dernier rapport de l’ADEME sur l’évolution des consommations des data centers en France appelle de nombreuses critiques. Une modélisation simpliste, fondée sur des données en partie obsolètes, ne peut sérieusement prétendre éclairer l’avenir, a fortiori à l’horizon 2060, dans un secteur marqué par des ruptures technologiques rapides et imprévisibles. Mais ces débats méthodologiques sont presque secondaires, tant la conclusion semble écrite d’avance. L’analyse ne vise qu’à donner un vernis scientifique à la légitimation d’une sobriété dont vivent les auteurs.

Pire encore, si la recommandation implicite de ce rapport était suivie — freiner l’implantation jugée « effrénée » des data centers en France au nom de leur incompatibilité supposée avec l’Accord de Paris — cela reviendrait à encourager le recours à des serveurs situés dans des pays au mix électrique bien plus carboné, au détriment du bilan carbone global. Un résultat absurde pour une démarche aussi hypocrite que contre-productive.

Le rapport propose cinq scénarios. Un scénario dit « tendanciel », présenté comme la trajectoire naturelle en l’absence de politiques publiques correctrices, et quatre scénarios alternatifs repris du rapport Transition(s) 2050 : les fameux « Générations frugales » (la douce sobriété décroissante), « Coopérations territoriales », « Technologies vertes » et « Pari réparateur » (l’affreux techno-solutionnisme). Sans surprise, le scénario tendanciel, à base de règles de trois sommaires sur les tendances actuelles, est celui qui produit les consommations les plus élevées, tous les autres convergeant vers une baisse. Jusque-là, rien d’anormal.

C’est ensuite que ça se gâte. La synthèse du rapport affirme que « les optimisations technologiques telles que l’augmentation de l’efficacité et la récupération de la chaleur fatale ne suffiront pas à stabiliser la croissance des consommations électriques des centres de données en France sans la mise en place d’une politique active de sobriété pour les services numériques et les usages ». Une affirmation sans preuve, qui découle mécaniquement des hypothèses retenues, lesquelles n’intègrent pas, ou très peu, de progrès technologiques. Et qui, surtout, érige la stabilisation de la consommation électrique des centres de données en une fin en soi, sans jamais en justifier la pertinence au regard de notre surcapacité de production électrique ou des externalités positives des nouveaux usages numériques.

Le chiffre est spectaculaire. La consommation électrique des centres de données « induite par les usages des Français » pourrait être multipliée par 3,7 d’ici 2035, voire par 4,4 si l’on inclut la part dite « importée ». Verdict ? Une telle trajectoire serait incompatible avec l’Accord de Paris. Le message est simple, anxiogène et médiatiquement très efficace.

Pourtant, pris isolément, ce chiffre ne signifie pas grand-chose. Cette présentation occulte que les 8 TWh actuels estimés par l’ADEME — soit environ trois fois la consommation annuelle d’une ville comme Lyon ou Marseille — ne représentent que 1,8 % de la consommation nationale. Quant aux 26 TWh de croissance projetés d’ici 2035 dans le scénario tendanciel, ils apparaissent parfaitement soutenables au regard des surcapacités de production d’environ 100 TWh par an signalées par RTE. La France est d’ailleurs la première exportatrice d’électricité décarbonée de l’UE, avec un nouveau record de 92,3 TWh en 2025. Présenter une telle croissance, alimentée par une électricité largement décarbonée, comme une menace climatique relève, au mieux, du contresens ; au pire, de la malhonnêteté intellectuelle.

Quant à la notion de « consommation importée », elle pose un problème conceptuel évident. À usages constants, cette consommation existe quel que soit le lieu d’implantation des serveurs. La seule manière de la réduire consiste à restreindre les usages eux-mêmes, hypothèse explicitement assumée par le scénario 1, qui prévoit de mettre fin à des usages jugés « inutiles et nocifs ».

À l’inverse, freiner la construction de data centers en France, voire instaurer un moratoire comme suggéré par ce même scénario 1, ne supprime rien, mais déplace le problème, transformant une prétendue mesure de sobriété en dégradation globale.

Le rapport présente son approche comme reposant sur un travail de « modélisation ». En clair, un tableau Excel.

Celui-ci est bâti sur des hypothèses qui concourent toutes à surévaluer les besoins énergétiques projetés. D’abord, il retient le volume de données comme indicateur central de l’impact environnemental, un choix pourtant largement reconnu comme inadapté au numérique moderne. Assimiler mécaniquement « plus de données » à « plus d’énergie » revient à ignorer les gains continus d’efficacité liés aux architectures, aux algorithmes et à l’optimisation des systèmes. Ensuite, il associe ce volume de données à un nombre toujours croissant de requêtes centralisées, en faisant l’impasse sur l’essor déjà réel de modèles plus légers, capables de tourner directement sur les smartphones, les ordinateurs ou les objets connectés. Enfin, pour estimer la consommation électrique, il s’appuie sur des références technologiques dépassées, issues d’un état du numérique antérieur à l’explosion de l’IA générative, en ignorant que les puces les plus récentes, conçues pour l’IA, sont capables de fournir bien plus de calculs pour une même quantité d’électricité.

Le rapport pousse l’exercice prospectif jusqu’en 2060, un horizon particulièrement lointain pour un secteur marqué par des ruptures technologiques rapides. Pour mesurer l’ampleur de l’écart, il suffit de se replacer trente-cinq ans en arrière, en 1990, à une époque où Internet n’était pas un usage grand public, où les PC tournaient avec un processeur 80486 et 4 Mo de RAM, et où l’ADEME elle-même n’existait pas encore.

La lecture du rapport laisse apparaître que la sobriété n’est pas une hypothèse parmi d’autres, mais un objectif. Les communications sur LinkedIn de l’autrice principale, trésorière de l’association GreenIT (voir encadré), le confirment explicitement. Dans un post publié lors de la sortie de l’étude, elle explique que seuls les scénarios fondés sur la sobriété lui paraissent capables de répondre aux défis environnementaux. Selon elle, « s’appuyer uniquement sur des innovations technologiques pour réduire l’empreinte environnementale des data centers et de l’IA générative est illusoire ».

La sobriété constitue une conviction personnelle préexistante, assumée et revendiquée par l’autrice, qui structure son rapport au numérique, à l’IA et aux usages. Dans un autre post, elle critique la « pression à l’adoption » de l’IA et s’interroge sur la « légitimité démocratique » de ces évolutions.

Se pose alors une question de fond : peut-on confier une prospective destinée à éclairer le débat public, voire à orienter la décision publique, à des experts aux positions militantes affirmées et qui interviennent par ailleurs, à titre professionnel, dans la mise en œuvre de ces orientations auprès d’acteurs publics et privés ? Une pratique constante, pourtant, chez l’ADEME, qui revient à confier à des vendeurs de ronds-points une étude sur la sécurité routière.

Très régulièrement, le numérique se retrouve dans le viseur de l’ADEME, qui va même jusqu’à publier des vidéos (en streaming et disponibles en full HD Premium) pour inciter à éteindre sa box internet et à ne pas laisser son ordinateur en veille. Ce biais anti-numérique amène à se demander si le numérique n’est pas mis en cause, non pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente et rend possible : le progrès, la technologie, « la sauvegarde des modes de vie de consommation de masse », pour reprendre la présentation du scénario « Pari réparateur ».

Le rapport publié début 2026 sur la prospective énergétique des centres de données s’inscrit dans cette continuité. Le décor change, la méthode demeure. Aujourd’hui, les coupables s’appellent blockchain et intelligence artificielle. Demain, ce sera autre chose.

La conclusion l’assume sans détour : « Les cas des scénarios Générations frugales et Coopérations territoriales nous ont permis d’explorer que seule une politique de sobriété très volontariste, modifiant en profondeur nos modes de vie, permettrait une inflexion permettant de réduire les consommations futures des centres de données. »

La prospective se fait alors prescriptive. Elle désigne une voie unique, celle de la sobriété, et substitue au techno-solutionnisme qu’elle dénonce un socio-solutionnisme aux contours flous, dont les implications concrètes pour les usages, les libertés et les choix collectifs demeurent largement indéterminées.

Et si le principal défaut du numérique, aux yeux de l’ADEME, était précisément de permettre de décarboner sans passer par la sobriété ?

L’article Les paniques numériques de l’ADEME est apparu en premier sur Les Électrons Libres.

Une étude, récemment publiée, révèle que la chasse à la baleine remonte à 1 000 ans plus tôt que ce qui était estimé auparavant. La localisation également est différente de ce que l'on pensait : cela a débuté en Amérique du Sud, et non en Amérique du Nord.

Des fossiles d'organismes à corps mous datant de 570 millions d'années ont été découverts, préservés sous forme d'empreintes dans le grès grâce à un mélange d'argiles. Cette découverte renverse l'hypothèse admise jusqu'à présent et donne une nouvelle explication à cette fossilisation exceptionnelle.