Les 4 paris ratés de la transition énergétique

Biomasse, biocarburants, gaz naturel, hydrogène. Ces quatre solutions ont longtemps été présentées comme des piliers de la décarbonation. Elles s’avèrent aujourd’hui être des impasses, parfois même nuisibles. Pourtant, ces fausses bonnes idées, ringardisées par le progrès technologique, continuent de capter des milliards de subventions.

Le poids de l’histoire

Au tournant des années 2000, la prise de conscience est là. Le protocole de Kyoto grave dans le marbre l’inquiétude climatique. L’humanité doit se sevrer du pétrole et du charbon. Mais avec quelles armes ? Le nucléaire, suite à la catastrophe de Tchernobyl, est devenu un paria. Quant aux panneaux solaires et aux batteries lithium-ion, ils sont à l’époque des technologies de niche, terriblement chères et peu efficaces.

Personne, ou presque, n’anticipe alors la chute vertigineuse de leurs coûts, dictée par les lois de l’apprentissage exponentiel (les fameuses lois de Wright et de Swanson). Loin d’imaginer un monde où le solaire deviendrait l’électricité la moins chère de l’histoire, les stratèges énergétiques cherchent des alternatives « raisonnables ».

Quatre solutions émergent et s’imposent comme des évidences. Elles semblaient rationnelles à l’époque. Elles sont aujourd’hui, pour la plupart de leurs usages, des boulets. Des freins qui gaspillent un temps, un capital et un espace précieux. Il est temps de les examiner sans concession.

I. La biomasse : l’illusion comptable

Le succès de la biomasse repose sur une convention comptable simple, presque enfantine, gravée dans le marbre du protocole de Kyoto (COP 3 en 1997) : brûler du bois ou des plantes est « neutre en CO₂ ». La logique est séduisante. Le CO₂ émis lors de la combustion est celui qui a été capté par la plante durant sa croissance via la photosynthèse. Le cycle est fermé, le carbone n’est pas « fossile ».

Cette vision ignore un détail capital : le facteur temps. Un arbre met au minimum trente ans, souvent bien plus, pour capter le CO₂ qu’une centrale biomasse ou un poêle à bois relâche en quelques heures. Brûler en 2025 une stère de bois pour se chauffer ne sera en réalité « neutre » qu’aux alentours de 2055. C’est-à-dire après la date que l’humanité s’est fixée pour atteindre la neutralité carbone mondiale. Nous créons une « dette carbone » que nous n’avons pas le temps de rembourser.

À cela s’ajoutent deux inconvénients majeurs. D’abord, l’impact sur la biodiversité. La demande croissante en bois-énergie pousse à des coupes franches dans des forêts qui sont avant tout des écosystèmes et des puits de carbone. Ensuite, la qualité de l’air. La combustion du bois est la première source de pollution aux particules fines en France, un problème de santé publique majeur.

La niche vertueuse ? La biomasse n’est pas à jeter entièrement. Son utilisation devient pertinente lorsqu’elle est couplée à un système de capture et de séquestration du carbone (BECCS). Convertir une ancienne centrale à charbon en centrale biomasse avec capture de CO₂ permet de transformer un site émetteur en une installation à émissions négatives. C’est technique, coûteux, mais c’est une piste sérieuse.

II. Les biocarburants : manger ou conduire, il faut choisir

Sous-ensemble de la biomasse, les biocarburants (éthanol, biodiesel) ont été pensés pour décarboner le transport. L’idée est de faire pousser des plantes à croissance rapide (maïs, betterave, colza, huile de palme) pour en tirer un alcool ou une huile à mélanger à l’essence et au diesel.

Le problème est devenu tristement célèbre : le conflit d’usage des sols. Produire du carburant nécessite d’immenses surfaces agricoles, qui entrent en compétition directe avec la production de nourriture. Cette logique alimente la déforestation en Amazonie et en Indonésie pour planter du soja et des palmiers à huile.

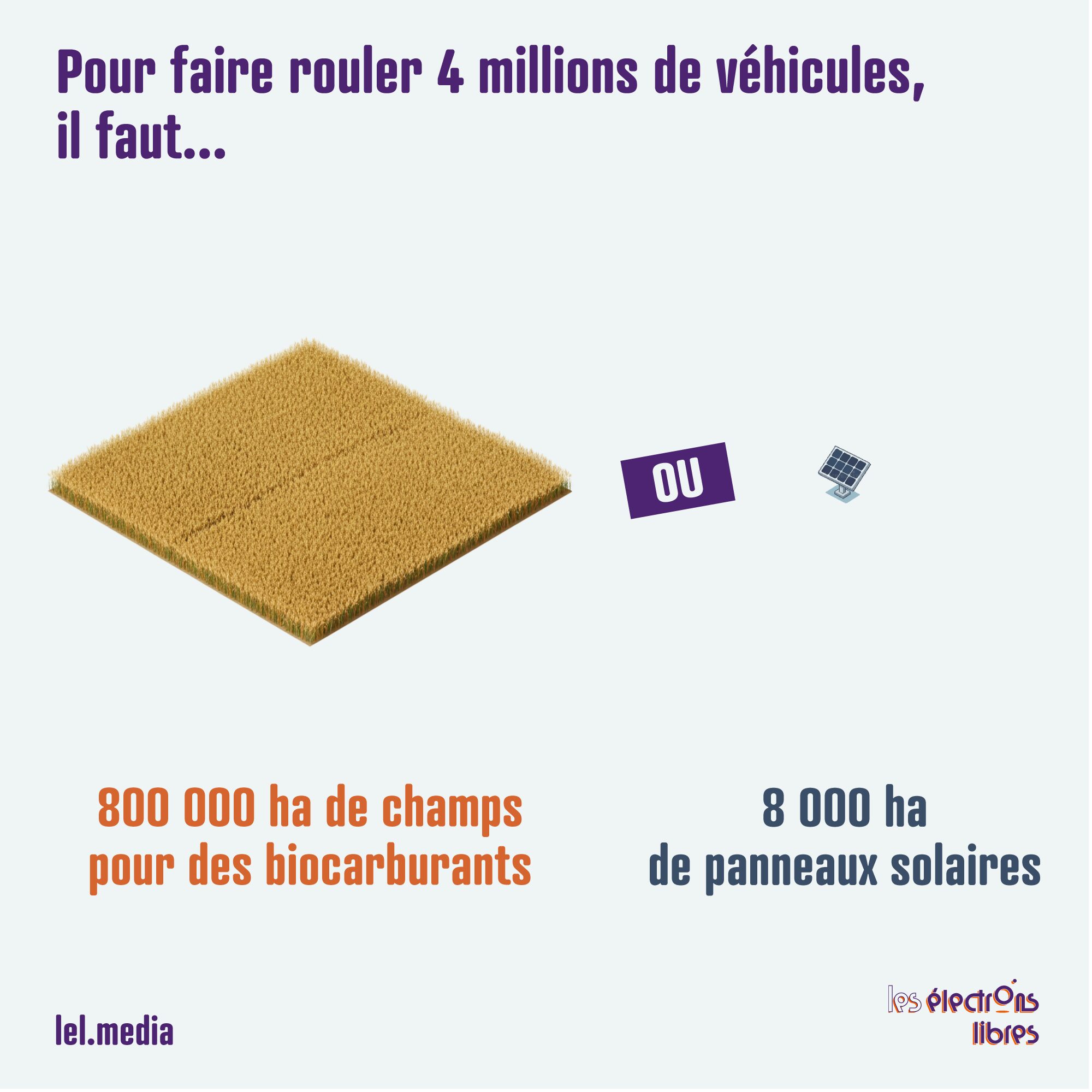

Le verdict de l’efficacité surfacique est sans appel. En France, environ 800 000 hectares sont dédiés aux biocarburants. Ils produisent environ 20 TWh par an. Cela permettrait de faire rouler environ 4 millions de voitures thermiques exclusivement aux biocarburants. Si l’on remplaçait ces champs par du photovoltaïque, cette même surface produirait plus de 1 000 TWh/an, soit cinquante fois plus. De quoi alimenter l’équivalent de 400 millions de voitures électriques. Le progrès technologique a rendu ce choix obsolète.

La niche vertueuse ? Les biocarburants de deuxième génération (utilisant des résidus agricoles, des déchets ou des algues) ont un impact bien plus faible. Leur production, complexe et coûteuse, doit être réservée aux secteurs impossibles à électrifier directement, comme le transport aérien et maritime.

III. Le gaz naturel : l’énergie fossile de transition

Ce gaz a beau être « naturel », il n’en est pas moins fossile. Issu de la décomposition de matière organique il y a des millions d’années, il est composé essentiellement de méthane (CH₄), un gaz à effet de serre quatre-vingts fois plus puissant que le CO₂ sur vingt ans. Et le problème, c’est qu’il fuit, de l’extraction au transport jusqu’à la chaudière.

Pourtant, il a connu un essor fulgurant (notamment avec les gaz de schiste américains) en se vendant comme une énergie de « transition », un « complément » idéal aux renouvelables intermittents.

En France, il a même été activement encouragé pour le chauffage jusqu’en 2022 par la réglementation thermique et un calcul défavorable à l’électricité. Cette disposition, peut-être née d’un antinucléarisme et d’un esprit de sobriété mal placé, a très largement avantagé un combustible fossile au détriment de l’électricité… pourtant déjà largement décarbonée en France.

La niche vertueuse et/ou pragmatique ? Il est aujourd’hui un allié quasi indispensable pour le déploiement à large échelle des renouvelables intermittentes et donc de la décarbonation du réseau électrique : mieux vaut 1 000 heures/an de gaz pour soutenir des renouvelables que 8 000 heures de centrale à charbon. Son rôle de « backup » est néanmoins de plus en plus contesté par la flexibilité de la demande, l’interconnexion des réseaux et, surtout, la baisse du coût des batteries. Seule sa version renouvelable, le biogaz (méthanisation de déchets agricoles), trouve une légitimité dans une logique d’économie circulaire.

IV. L’hydrogène : le mirage de « l’économie hydrogène »

L’hydrogène a été la star incontestée des années 2010. On a fantasmé une société 100 % hydrogène, notamment sous l’influence de Jeremy Rifkin qui l’a vendu comme la troisième révolution industrielle (The Hydrogen Economy, 2002). Les Britanniques pensent l’injecter dans leur réseau de gaz domestique (pourtant mal adapté). Les Allemands misent sur des importations massives de Namibie pour remplacer le gaz russe.

Mais l’hydrogène se heurte aux lois de la physique. C’est la plus petite molécule de l’univers : il est très peu dense, fuit très facilement, s’enflamme avec une flamme invisible et est explosif. Une bouteille d’eau liquide (H₂O) contient plus d’atomes d’hydrogène qu’une bouteille de même taille remplie d’hydrogène gazeux à pression atmosphérique. Pour le stocker, il faut le comprimer à des pressions folles (un réservoir de 5 kg d’hydrogène à 700 bars pour une Toyota Mirai pèse près de 200 kg) ou le liquéfier à −253 °C.

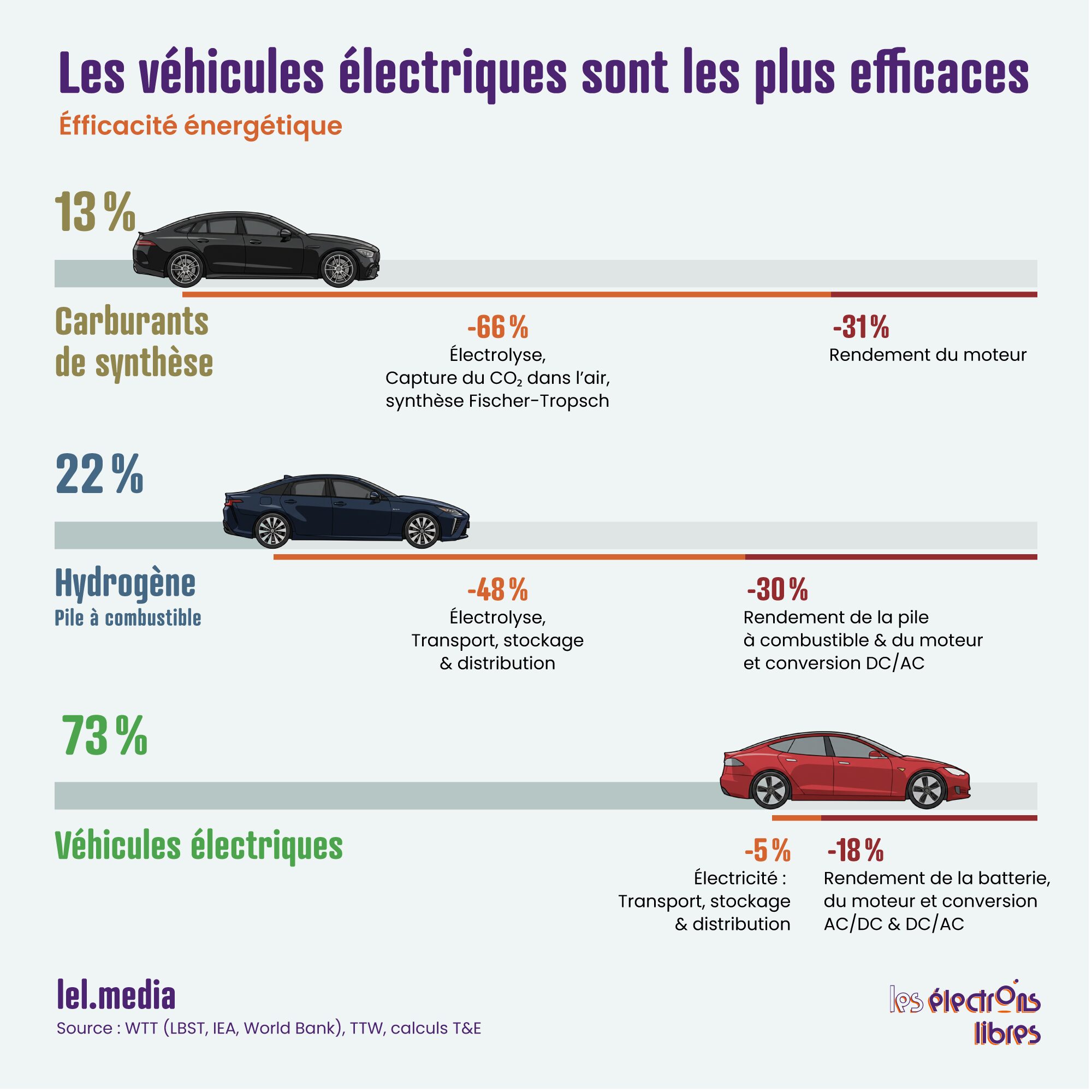

Le principal boulet est son rendement catastrophique pour la mobilité. Pour faire rouler une voiture à hydrogène (produit par électrolyse), on utilise de l’électricité pour créer de l’hydrogène, qu’il faut compresser et distribuer, qu’on retransforme ensuite en électricité dans une pile à combustible à bord de la voiture, électricité qu’il faudra enfin convertir en énergie mécanique pour faire tourner les roues. Bilan : 70 % de l’électricité initiale est perdue entre la centrale électrique et la roue. Une voiture à batterie n’en perd que 30 %.

L’insistance de géants comme Toyota ou de l’industrie allemande sur le moteur thermique à hydrogène ressemble à une tentative désespérée d’échapper à la destruction créatrice schumpétérienne imposée par la voiture électrique.

La niche vertueuse ? L’hydrogène « vert » (par électrolyse) est indispensable, mais pas pour les voitures. Il est vital pour décarboner l’industrie lourde (réduction du minerai de fer pour l’acier vert, production d’engrais azotés) et comme matière première pour les carburants de synthèse (méthanol, ammoniac) destinés au transport maritime et aérien.

L’espoir techno-optimiste ? L’hydrogène blanc, ou natif, que l’on commence à trouver dans les sous-sols et qui pourrait, s’il se révèle abondant et renouvelable, changer radicalement la donne.

Regarder le progrès en face

Le paysage énergétique de 2025 n’a rien à voir avec celui de l’an 2000. Les progrès exponentiels des batteries et des panneaux solaires ont changé les règles du jeu.

Les quatre solutions que nous venons d’analyser sont les reliques d’une époque où nous n’avions pas mieux. Aujourd’hui, elles sont devenues des boulets qui détournent des capitaux, monopolisent de l’espace et, dans certains cas, aggravent les problèmes qu’elles prétendaient résoudre.

Il est temps d’arrêter de les subventionner massivement pour des usages généralistes et de rediriger cet argent vers le déploiement de leurs successeurs (solaire, éolien, batteries, nucléaire) et la consolidation de leurs usages de niche, là où ils sont encore indispensables. La transition énergétique exige de la rigueur, et la rigueur impose d’abandonner nos vieux espoirs quand la physique et l’économie désignent des voies plus efficaces.

L’article Les 4 paris ratés de la transition énergétique est apparu en premier sur Les Électrons Libres.